Двухрежимный тональный сигнализатор - 4 (далее просто ДТС) является малогабаритным устройством с автономным питанием, предназначенным для самостоятельной работы или для работы в составе более сложных устройств, требующих наличия громкой звуковой сигнализации.

ДТС вырабатывает мультитональный (преимущественно низкочастотный) сигнал, напоминающий сигнал «крякалки», устанавливаемой на автомобилях специального назначения. ДТС может работать в двух (ручном и автоматическом) режимах. Автоматический режим пригоден при работе ДТС в качестве звукового индикатора включённой нагрузки (например, паяльника, обогревателя, другой энергоёмкой нагрузки), для звукового сопровождения цветомузыкальных эффектов (для включения во время работы стробоскопа). А также в других случаях, когда требуется периодическое (каждые 8 - 10 минут) привлечение внимания окружающих даже в местах с повышенным уровнем акустического шума. Ручной режим имеет повышенный (на 10%) уровень громкости. При работе в ручном режиме многократно или однократно нажимают кнопку «Режим». Мультитональный сигнал звучит, пока кнопка удерживается в нажатом положении. ДТС имеет встроенный индикатор «Разряд», собранный на красном МСД (мигающем светодиоде), указывающий своим включением, что аккумуляторы требуют подзарядки.

Отличительная особенность ДТС заключается в повышенной заметности его сигнала в условиях повышенного уровня шума: на стойках, промышленных предприятиях, вблизи шумных многополосных магистралей.

Основной недостаток ДТС в том, что в дежурном режиме ДТС потребляет около 1,7 мА, что не позволяет оставлять его включённым на длительное время при питании от одноразовых батарей и требует аккумуляторного питания или питания через блок питания («адаптер») от сети ~ 230 В.

Второй недостаток ДТС — невысокая временная стабильность инфранизкочастотного генератора и одновибратора, определяемая времязадающими RC-цепями – оправдывается простотой схемы. К тому же большой точности отсчёта времени в ДТС не требуется. Желательно только убедиться, что время работы одновибратора ограничивает работу МСД так, что МСД вырабатывает только три вспышки (или другое требуемое количество). Количество сигналов «Кря» в одной пачке равно количеству вспышек МСД.

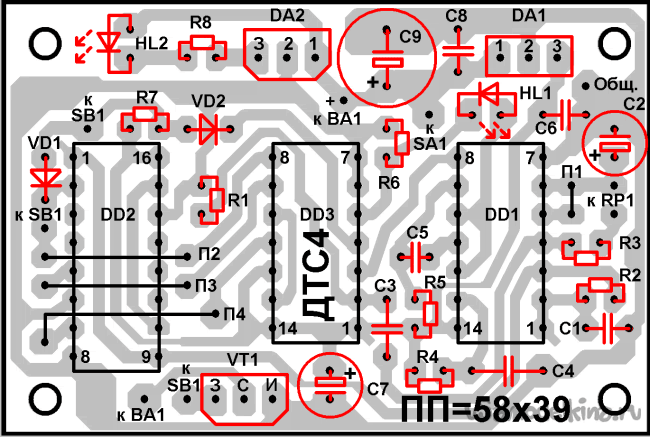

ДТС (см. рисунок 1) состоит из:

- генератора прямоугольных импульсов частотой 3,3 кГц (далее просто Г№1), выполненного на логическом элементе DD1.1 «2И-НЕ» с триггером Шмитта на входе, конденсаторе С1 и резисторе R2;

- 8 - разрядного последовательного регистра сдвига DD2;

- инвертора DD3.2, собранного на логическом элементе «2 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 12) к шине «+» питания;

- логического элемента DD3.3 «2 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»;

- инфранизкочастотного генератора прямоугольных импульсов (далее просто Г№2) с периодом следования 10 … 530 секунд, выполненного на логическом элементе DD1.2 «2И-НЕ» с триггером Шмитта на входе, конденсаторе С2, резисторе R3 и потенциометре RP1 «Время»;

- ФКИ (формирователя короткого импульса), выполненного на дифференцирующей цепи C3-R1 и формирующего короткий импульс положительной полярности по фронту (положительному перепаду) на входе;

- инвертора DD3.1, собранного на логическом элементе «2 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 1) к шине «+» питания;

- цепи C4-R4 стартовой установки ОВ (одновибратора) DD1.3-DD1.4-R5-C5 в исходное (нулевое) состояние при включении питания;

- реле времени - ОВ, собранного на элементах DD1.3-DD1.4-R5-C5, и вырабатывающего 1-секундный импульс положительной полярности;

- генератора, собранного на красном МСД HL1 и резисторе R6, вырабатывающего импульсы частотой около 2 Герц;

- повторителя DD3.4, собранного на логическом элементе «2 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 6) к общему проводу;

- логического элемента «2И», собранного на дискретных элементах: диодах VD1, VD2 и резисторе R7;

- кнопки SB1 «Режим»;

- токового ключа на полевом транзисторе VT1;

- стоковой нагрузки транзистора VT1 - высокочастотной динамической головки BA1 2ГД-36;

- параметрического стабилизатора DA1 с керамическими (безындукционными) конденсаторами «обвязки» С6, С8;

- интегрального устройства контроля напряжения питания, собранного на ИМС DA2 и красном МСД HL2 «Разряд» с токоограничительным резистором R8;

- оксидных конденсаторов фильтра С7, С9;

- батареи GB1, составленной из трёх Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов типоразмера AAA-size (с номинальным рабочим напряжением 1,2 Вольта) ёмкостью 1000 … 1100 мА/час, включённых последовательно;

- выключателя питания - тумблера SA1 "Вкл.".

В режиме «Автомат» (то есть когда SB1 не нажимается) ДТС работает следующим образом. При включении питания тумблером SA1 «Вкл.» напряжение питания батареи GB1 преобразуется интегральным стабилизатором DA1 и на его выходе (выводе 3) устанавливается напряжение +3 Вольта. Это напряжение поступает на цепь C4-R4 стартовой установки. Пока конденсатор С4 заряжается через резистор R4, на верхней (по схеме) обкладке С4 присутствует низкий уровень напряжения. Этот низкий уровень напряжения (лог.0), поданный на вход (вывод 13) DD1.4, запрещает срабатывание ОВ и подачу сигнала

«Кря-кря»при включении питания. На выходе (выводе 10) DD1.3 ОВ установлен лог.0; на выводах 5 и 4 повторителя DD3.4 также лог.0. Диод VD2 логического элемента «2И» (VD1-VD2-R7) открыт и на затворе VT1 установлен лог.0 (+0,4 Вольта) вне зависимости от сигнала, поступающего на катод VD1. Транзистор VT1 закрыт, сопротивление канала сток - исток стремится к бесконечности и стоковая нагрузка транзистора VT1 (головка BA1) обесточена.

На вход (вывод 1) устройства контроля напряжения DA2 поступает полное напряжение GB1. Если это напряжение не менее +3,6 Вольт, то на выходе (выводе 3) установлена лог.1, светодиод HL2 «Разряд» не работает, подтверждая, что аккумуляторы заряжены. Яркость свечения HL2 определяется сопротивлением резистора R8. Если напряжение GB1 становится менее +3,6 Вольт, то на выходе (выводе 3) DA2 устанавливается лог.0. На цепочке HL2-R8 появляется падение напряжения и светодиод HL2 «Разряд» начинает мигать, указывая, что аккумуляторы требуют подзарядки.

ИМС DA2 выбрана с пороговым напряжением 3,6 Вольта, так как каждый свежезаряженный аккумулятор (с номинальным рабочим напряжением 1,2 Вольта) в составе GB1 имеет «вольтодобавку» до 0,1 … 0,2 Вольта. Этого достаточно, чтобы обеспечить полноценную работу стабилизатора DA1 и не применять более 3 аккумуляторов. Однако перед очередным зарядом аккумуляторов их следует разряжать до 1 Вольта (во избежание проявления эффекта памяти) и только затем заряжать. Если пренебречь мало заметным понижением громкости ДТС, то заканчивать цикл работы с аккумуляторами можно при их разряде до 1,1 Вольта (у каждого). Учитывать включение HL2 «Разряд» следует при отсутствии звука, так как в моменты работы ВА1 наблюдается подсадка напряжения GB1 на несколько десятых долей Вольта, а HL2 реагирует на это своим включением.

ИМС DA2 имеет выход (вывод 3) с открытым коллектором, поэтому нагрузочная цепочка HL2-R8 включается между выходом (выводом 3) DA2 и шиной «+» питания (+3 Вольта). В принципе сопротивление резистора R8 может быть от 220 Ом до 3,3 МОм.

При включении питания тумблером SA1 «Вкл.» начинает работать Г№1 (генератор DD1.1-С1-R2), вырабатывающий импульсы прямоугольной формы со скважностью два (меандр). Частота Г№1 составляет 3,3 кГц и определяется времязадающей цепью С1-R2. С выхода (вывода 3) DD1.1 сигнал поступает на тактовые входы (выводы 1 и 9) восьмиразрядного последовательного регистра сдвига DD2. Регистр DD2.1 по входу «D» (выводу 7) DD2.1 начинает заполняться цифровой информацией, формируемой элементом DD3.3, который подключён к выходам «Q0» и «Q3» (выводам 5 и 2 - соответственно) регистра DD2. Эта информация инвертируется элементом DD3.2 и поступает на вход «D» (вывод 7) DD2.1. Сдвигаемая [каждый положительный перепад на входе «D» (выводе 7) DD2.1] информация снимается с выхода «Q3» (вывода 10) регистра DD2.1 и поступает на вход «D» (вывод 15) DD2.2. Так замыкается кольцо сдвигового регистра, в результате чего DD2 формирует псевдослучайную последовательность импульсов, которая снимается с выхода «Q3» (вывода 2) регистра DD2.2 и используется для формирования мультитонального звукового сигнала.

Одновременно с Г№1 (DD1.1-С1-R2) начинает работать Г№2 (DD1.2-С2-R3-RP1), также вырабатывающий меандр, но с большим периодом следования. Период следования Г№2 составляет от 10 до 530 секунд и определяется времязадающей цепью С2-R3-RP1. В верхнем (по схеме - рис.1) положении движка потенциометра RP1 период следования равен 10 с. А в нижнем положении - период следования равен 530 секундам.

С выхода (вывода 4) DD1.2 сигнал поступает на вход (верхний вывод С3) ФКИ, выполненного на дифференцирующей цепи C3-R1 и формирующего короткий импульс положительной полярности по положительному перепаду на входе. Элемент DD3.1 улучшает крутизну фронтов импульсов, формируемых ФКИ (C3-R1) и одновременно инвертирует эти импульсы. Редкие (следующие через 10 … 530 с) импульсы с выхода (вывода 3) DD3.1 поступают на вход (вывод 8) DD1.3 и запускают ОВ, собранный на элементах DD1.3-DD1.4-R5-C5.

ОВ работает так. В исходном состоянии на выходе (выводе 10 DD1.3) ОВ установлен лог.0. Поэтому генератор HL1-R6 заторможен логическим нулём на аноде МСД HL1. Лог.0, задаваемый резистором R6, удерживает на входе (выводе 5) повторителя DD3.4 лог.0 и, как следствие, на выходе (выводе 4) повторителя DD3.4 также лог.0. Этот лог.0 запирает логический элемент «2И», собранный на дискретных элементах VD1-VD2-R7, и препятствует прохождению мультичастотного сигнала (через диод VD1 и НЗ - контакты кнопки SB1) на затвор VT1. Как следствие, VT1 закрыт, его стоковая нагрузка ВА1 обесточена.

Запуск ОВ приводит к появлению положительного перепада напряжения на выходе ОВ (на выводе 10 DD1.3). После окончания импульса запуска ОВ на входе (выводе 8) DD1.3, выходной логический уровень ОВ (в течение времени τ перезаряда конденсатора C5) поддерживается низким уровнем напряжения на входе (выводе 9) DD1.3. Через 1,5 секунды ОВ возвращается в исходное состояние и на его выходе (на выводе 10 DD1.3) устанавливается лог.0.

Длительность работы ОВ зависит от времязадающей RC - цепи (C5-R5) и приближённо рассчитывается по формуле:

τ ≈ 0,7RC, где С – ёмкость времязадающего конденсатора С5 в микрофарадах, а R – сопротивление резистора R5 в мегомах.

В течение 1,5 секунды работы ОВ, логической единицей на аноде МСД HL1 разрешается работа генератора HL1-R6, вырабатывающего прямоугольные импульсы частотой около 2 Гц. За 1,5 секунды генератор HL1-R6 успевает сформировать 3 импульса положительной полярности. Выходной уровень сигнала генератора HL1-R6 (нижний уровень +1,7 Вольт, верхний уровень +4,8 Вольта) отличается от логических уровней КМОП серий ИМС. Поэтому с выхода генератора HL1-R6 (с катода МСД HL1) сигнал проходит через повторитель DD3.4 и только затем поступает на вход (катод VD2) логического элемента «2И», собранного на дискретных элементах VD1-VD2-R7. Таким образом, с выхода (вывода 4) повторителя DD3.4 три импульса частотой 2 Гц - через открывшийся диод VD2 - разрешают прохождение трёх пачек мультичастотных импульсов с выхода (вывода 2) DD2.2 - через диод VD1 и Н.З. контакты кнопки SB1 - на затвор VT1.

В моменты, когда на затвор токового ключа VT1 поступает лог.0, сопротивление канала исток – сток VT1 стремится к бесконечности, VT1 закрывается и стоковая нагрузка ВА1 обесточивается. В моменты, когда на затвор VT1 поступает лог.1, VT1 открывается, сопротивление канала исток – сток VT1 стремится к нулю (уменьшается до долей Ома) и через стоковую нагрузку - ВА1 протекает ток. Так формируются сигналы "Кря-кря" (скачать .mp3)

В момент окончания работы ОВ звуковой сигнал «Кря-кря-кря» прекращается и ОВ ожидает очередные 530 (528,5) секунд до его очередного запуска.

При указанных на схеме (рис 1) номиналах, потребляемый ДТС ток в дежурном режиме составляет 1,7 мА (основной «потребитель» тока - DA1), а при звуковом сигнале «Кря» - 130 мА (основной «потребитель» тока - BA1).

В режиме «Ручной» нажимают кнопку SB1 «Режим». При этом размыкаются контакты 1 и 3 кнопки SB1, а контакты 1 и 2 SB1 замыкаются. Таким способом, мультичастотный сигнал поступает на затвор VT1, минуя логический элемент «2И» VD1-VD2-R7, и ДТС вырабатывает непрерывный мультичастотный сигнал, пока SB1 удерживается в нажатом положении. Из схемы включения видно, что режим «Ручной» сделан таким, что автоматический режим при нажатиях SB1 не нарушается. То есть текущее время, задаваемое инфранизкочастотным генератором Г№2 DD1.2-С2-R3-RP1, не прерывается. А возможные (редкие) совпадения моментов подачи сигнала «Кря-кря-кря» «от автоматического режима» с ручным нажатием кнопки SB1 работоспособность ДТС не нарушают. Ручной режим имеет повышенный (на 10%) уровень громкости за счёт того, что напряжение лог.1, подаваемое на затвор VT1 на несколько десятых долей Вольта больше, чем в автоматическом режиме (за счёт отсутствия падения напряжения на прямо смещённом диоде VD1).

Настройка ДТС

Собранный без ошибок и исправных деталей ДТС обычно работоспособен при первом включении. Минимальный период следования (10 секунд) инфранизкочастотного генератора Г№2 DD1.2-С2-R3-RP1 можно увеличить, увеличением сопротивления резистора R3. Рабочую частоту Г№1 DD1.1-С1-R2 можно уточнить изменением сопротивления R2*. При этом ориентироваться следует на тембровую окраску звукового сигнала. Громкость звучания ВА1 (и потребляемый ток) зависит от импеданса (сопротивления постоянному току) ВА1. Требуемое время работы ОВ можно уточнить подбором сопротивления резистора R5. В принципе допустим номинал R5 от 51 кОм до 5,1 МОм. Если вместо трёх звуков «Кря» нужно получить, например, четыре, то сопротивление R5 выбирают равным 2,4 МОм (С5 = 0,68 мкФ). При этом длительность выходного импульса ОВ составит 2 секунды. Если есть необходимость, яркость вспышек HL2 можно уменьшить, увеличив сопротивление резистора R8 вплоть до 10 кОм.

Все перепайки производятся при выключенном питании ДТС после разряда пинцетом оксидных конденсаторов С9 и С7 фильтра постоянного тока.

Детали

В ДТС применены постоянные резисторы МЛТ, С2-23, С2-33. Переменный резистор типа СП4-1. Конденсаторы С2, С7, C9 оксидные К50-35 или зарубежного производства. Конденсатор С2 - обязательно с малым током утечки, например, серии CFM фирмы «Маrоn» или серии ТК фирмы "Jamicon". Остальные конденсаторы - керамические типа КМ, К10-7, К10-17. Диоды VD1 и VD2 могут быть заменены КД503, КД510, КД520 … КД522 с любой буквой. МСД HL1 можно заменить, например, красным ARL-3014URD-B (1,8 … 2,2 В; 20 мА, 3 мм.) или зелёным L-56BGD (5мм., 3 … 12В). Полевой транзистор VT1 КП505А (R СИ = 0,3 Ом) можно заменить другими. Важно только, чтобы сопротивление сток-исток открытого канала этого транзистора было как можно меньше. Подойдут, например, КП505Г, BS170 с R СИ = 1,2 Ома (разные цоколёвки!), или мощный IRF540, у которого сопротивление открытого канала не превышает 0,077 Ом. Микросхему DD1 К561ТЛ1 можно заменить CD4093А. Зарубежный аналог DD2 К561ИР2 - CD4015A. Микросхему DD3 К561ЛП2 можно заменить CD4030А. Интегральный стабилизатор DA1 1158ЕН3 А можно заменить 78L03, однако при этом напряжение питания ДТС следует увеличить до +6 Вольт, что потребует применения более мощной головки ВА1. Головку динамическую BA1 2ГД-36 (имела широкое применение в старых телевизионных приёмниках второго класса) можно заменить любой, например, высокочастотной 6ГДВ-2 (4ГД-56). ИМС DA2 КР1171СП36 можно заменить КР1171СП33, КР1171СП34, КР1171СП35 с пороговым напряжением +3,3В; +3,4В; +3,5В (соответственно). Тумблер SA1 типа П1Т-1-1, SMTS-102 или другой малогабаритный. При пайке тумблеров типа SMTS следует избегать перегрева их контактов! Кнопка SB1 типа КМ1-I.

Информация любителям модернизировать схемы.

ДТС имеет одну особенность: его повторное включение (после выключения питания тумблером SA1) можно делать лишь спустя 3 секунды (не быстрее). Это время необходимо для полного разряда конденсаторов фильтра и начала правильной работы ДТС. Для уменьшения этого (3 с.) времени параллельно конденсатору С7 можно впаять дополнительный (разрядный) резистор сопротивлением от 100 до 200 кОм, однако на практике это вряд ли целесообразно.

Увеличить громкость сигнала ДТС можно, если в позиции ВА1 применить головку с импедансом 4 Ома, например, 3ГДШ-10 или 5ГДШ5 (4ГД-53). При заказе следует обратить внимание, что эти головки выпускаются с импедансом и 4, и 8 Ом!

Работу ДТС (в автоматическом режиме) можно сделать управляемой. Другими словами, инфранизкочастотный генератор (Г№2) можно включать и выключать подачей управляющего напряжения с другого устройства, имеющего выход, согласующийся с входом ИМС КМОП - структуры. Для этого перемычка П1, соединяющая входы (выводы 5 и 6) DD1.2 удаляется, а управляющее напряжение подаётся на вход (на вывод 5) DD1.2. Запрет работы Г№2 осуществляется низким логическим уровнем (лог.0), а лог.1 на входе (на выводе 5) DD1.2 разрешает работу инфранизкочастотного Г№2.

С какого выхода регистра DD2 снимать сигнал - всё равно. Важно лишь, к каким выводам подключены входы (выводы 8 и 9) элемента DD3.3 («2 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»). Интересные результаты также даёт подключение входов (выводов 8 и 9) DD3.3 следующим образом:

А) к выводам 11 и 13 DD2 (звук «тр-тр-тр»);

Б) к выводам 3 и 2 DD2 (звук ближе к шуму и напоминает автоматную очередь);

В) к выводам 4 и 2 DD2 (сдержанный, почти 1-тональный звук средней частоты);

Г) к выводам 3 и 11 DD2 (низкочастотный треск).

Изменить тембр звука также можно изменением (от 3 до 6 кГц) частоты Г№1, выполненного на элементах DD1.1-С1-R2. Проверено (при других номиналах конденсатора С1) работоспособность Г№1 сохранится при сопротивлении R2 от 10 кОм до 2 … 3 МОм.

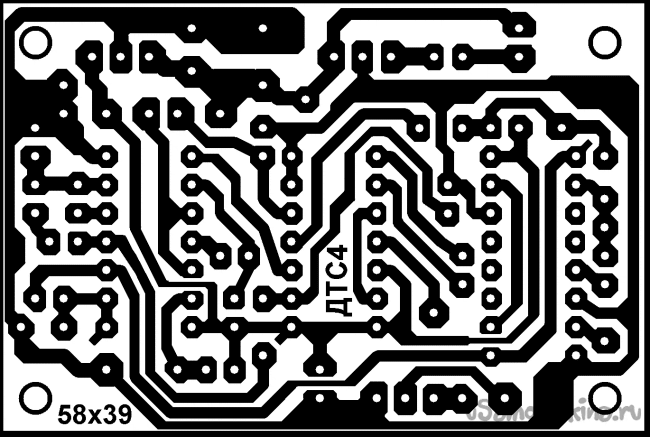

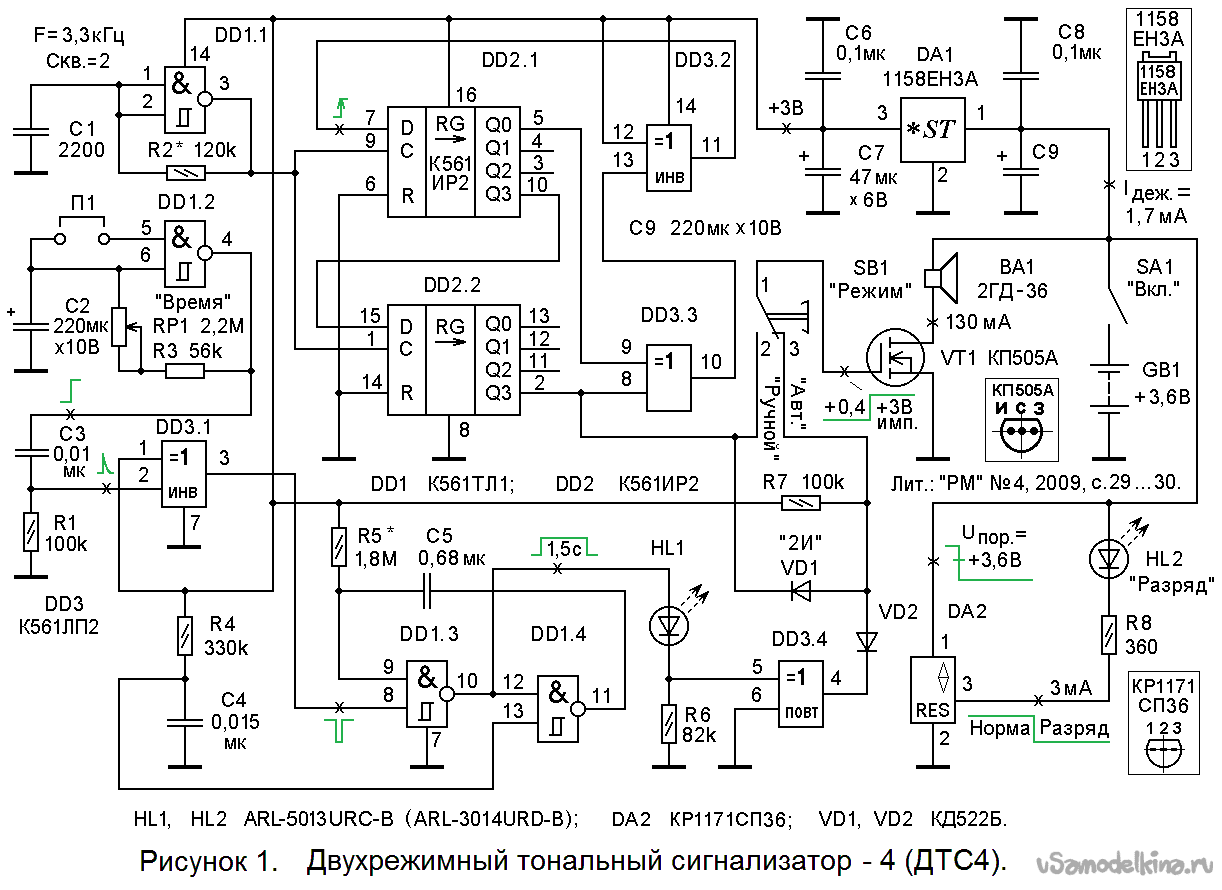

Печатная плата ДТС выполнена из односторонне фольгированного гетинакса или стеклотекстолита размерами 58 х 39 х 1,5 мм (см. рисунки 2 и 3).

Диаметр отверстий на печатной плате под микросхемы - 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8…1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD и DVD – дисков. Травится плата в водной бане в растворе фунгицида (медного купороса) и поваренной соли (1 и 3-4 столовых ложки «с горкой» соответственно, растворённых в стакане воды). «Водная баня» обеспечивает травление платы при температуре раствора около 90 … 100º С в течение 1 часа.

Перед установкой деталей, в плату следует впаять 4 проволочные перемычки. Пайку радиокомпонентов следует вести заземлённым жалом низковольтного паяльника. Обойтись без заземления можно, применив для ИМС и полевого транзистора специальные розетки (сокеты), и установив в них «полевые структуры» по окончании пайки остальных деталей.

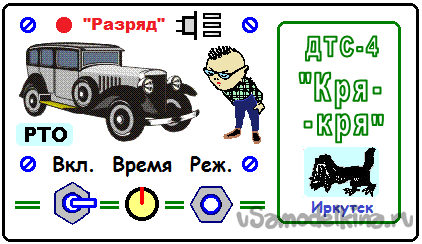

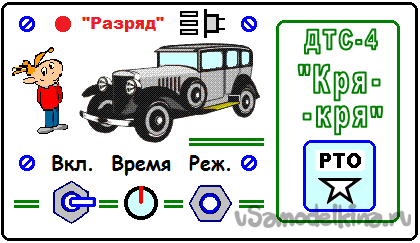

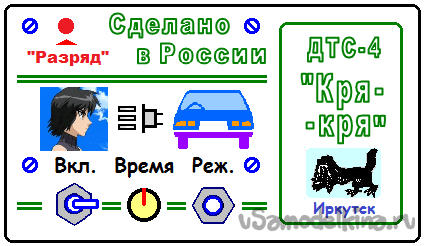

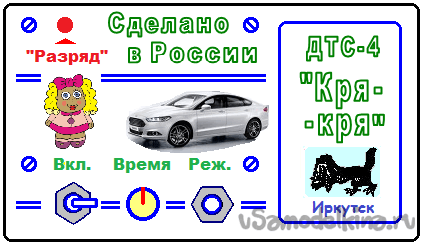

Печатная плата ДТС4 и остальные детали установлены в корпусе - мыльнице с размерами 100 х 60 х 29 мм (100 х 60 мм - это габаритные размеры большей половинки мыльницы - крышки). Для распечатки фальшпанелей к крышке мыльницы с такими размерами, рисунки фальшпанелей вставлены в файл DTS4_dop (см. ниже). Фальшпанели (рисунки 4 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж)

также можно распечатать на цветном принтере из файла «DTS4_dop».

Выбранный (1 из 7) рисунок фальшпанели вырезается по внутренней стороне чёрной линии рамки, задающей габаритные размеры рисунка, и приклеивается клеем ПВА к зачищенной мелкой шкуркой передней стенке корпуса. После сушки под прессом (с прокладкой из впитывающей влагу бумаги) в течение 24 часов, рисунок защищается от воздействия влаги широкой полоской прозрачного скотча. Возможно также предварительное ламинирование рисунка. Другой способ - защита бумажного рисунка фальшпанели тонким оргстеклом или толстым прозрачным пластиком, взятым, например, от упаковки различных электронных гаджетов или кондитерских изделий (тортов).

Головку динамическую 2ГД-36 можно разместить в аналогичной мыльнице, слегка раздвинув обе половинки мыльницы до толщины 37 мм. В авторском варианте корпус ДТС4 соединен с BA1 витой парой из двух многожильных проводников длиной 4 метра (скорее всего допустима и на много большая длина кабеля).

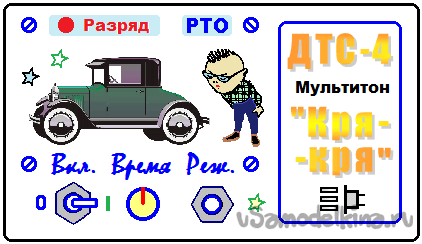

Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию ребус (рисунок 5). Разгадав его, Вы узнаете, как правильно называется ИМС DA2, на которой собран контролёр рабочего напряжения ДТС4. Если Вы разгадаете ребус, то сможете получить бонус: готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы и 4 варианта фальшпанели. Для этого введите третье слово (в именительном падеже) из зашифрованной в ребусе фразы и без пробела количество букв «я» (двоичным четырёхразрядным числом) в строку «пароль» файла «DTS4_dop». Подсказки: 1). Первое слово пароля следует писать с заглавной буквы. 2). Младший разряд в двоичной системе счисления (так же, как и в десятичной) располагается справа, а старший - слева. Rar-архив файла «DTS4_dop» (277 кБ) можно скачать здесь:

Примечание: Для того, чтобы в моменты нажатия и отпускания кнопки SB1 «Режим» затвор транзистора VT1 не «зависал в воздухе» между затвором VT1 и общим проводом рекомендуется включить дополнительный резистор сопротивлением 0,5 … 1 Мом. Это увеличит надёжность работы VT1 и, как следствие, всего изделия.

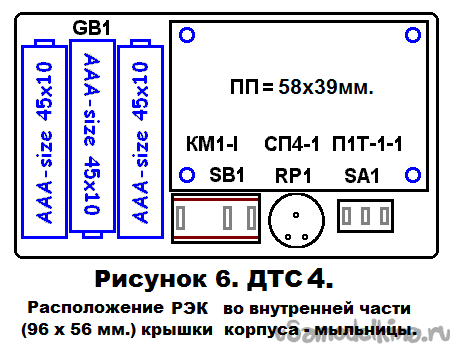

План расположения деталей ДТС4 в корпусе-мыльнице можно посмотреть на рисунке 6.

Если Вы желаете сравнить звучание ДТС4 с «бывшей в употреблении» «настоящей» милицейской крякалкой, то предлагаю просмотреть краткое видео:

Прослушать звучание ДТС4, сделанное в ручном режиме, можно здесь.

Нажатием на кнопку SB1 "Режим" пользователь продемонстрировал напев звучания буквы "Д" в азбуке Морзе. При желании, нажимать на кнопку SB1 можно сколько угодно раз, создавая звуковые образы такими, как вам подскажет фантазия.