Любители предаваться созерцаниям могут наблюдать интересные картины, разворачивающиеся, например, на устроенной за окном кормушке для птиц. При съёмке получаются хорошие фотоснимки, а вот что касается звуковой картины, разворачивающейся на кормушке, то большая часть аудио информации до наблюдателя не доходит. Снять эту проблему можно, изготовив миниатюрное УНП (Устройство наблюдения за птицами).

Ранее опубликованная статья УНП2 упрощена и доработана:

1). Исключён один каскад усиления. Чувствительность понизилась незначительно, зато снизились шумы.

2). Заменён низкокачественный (ломающийся при подключении буквально на 5-й - 10-й раз) разъём XS1 типа СНЦ-3,5 (для подключения микрофона) более крупногабаритным, но несколько более качественным ОНЦ-ВГ (лучше поискать старенький СГ3 с литыми контактами).

3). Разработана более компактная печатная плата.

4). Изготовлена подставка, позволяющая установить УНП в вертикальное рабочее положение. Подставка также позволяет закреплять УНП на любой горизонтальной поверхности (при замене 4 ножек – болтов, например, шурупами).

5). А если не использовать два верхних крепёжных отверстия на печатной плате по прямому назначению, то на плату вместо малогабаритного элемента типоразмера AAA-size можно будет установить элемент типоразмера AA-size с большей ёмкостью.

6). В УНП уменьшено время выхода УЗЧ на рабочий режим с 5-8 секунд, до 3-4 секунд, за счёт уменьшения ёмкостей оксидных конденсаторов ФПТ.

7). Схема УПН сделана более экономичной за счёт применения в позиции DA4 менее энергозатратного интегрального стабилизатора 1158ЕН3А.

8). И к большой радости гуманитариев в статью введён Ребус №8, пропущенный при публикации статьи УНП2.

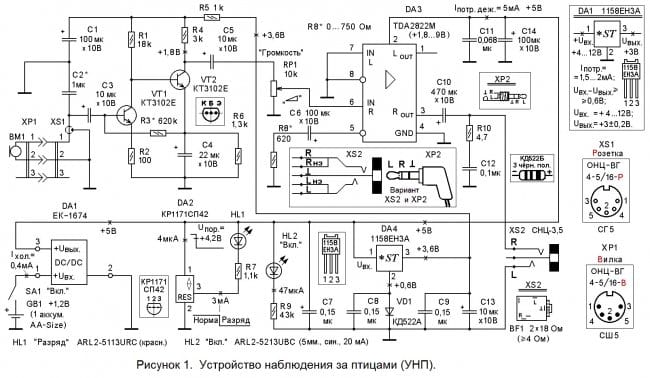

УНП (см. рисунок 1) представляет собой чувствительный УЗЧ, оснащённый индикатором «Разряд» аккумулятора. УНП является сравнительно экономичным устройством и потребляет по цепи вторичного питания ток порядка 5 мА.

Главная отличительная особенность УНП - использование в качестве микрофона обычной головки динамической, имеющей импеданс от 8 до 50 (и более Ом). В авторском варианте использована ВЧ - головка 2ГД-36, широко применявшаяся в ТВ - приёмниках 1-2 класса выпуска 70 … 90-х годов 20 века.

Вторая отличительная особенность УНП в том, что для него используется всего одна аккумуляторная батарея с номинальным рабочим напряжением 1,2 Вольта. Достигнуто это применением микромодульного преобразователя EK-1674 (DC / DC) постоянного напряжения +1,2 Вольта в постоянное стабилизированное напряжение + 5 В.

Основной недостаток УНП в том, что НМУ (низковольтный микрофонный усилитель), входящий в состав УНП, выходит на рабочий режим через 3-4 секунды после замыкания контактов тумблера SA1 - когда зарядятся все оксидные конденсаторы. Потребляемый ток в первичной цепи питания (+1,2 Вольта) составляет около 50 мА, поэтому свежезаряженного аккумулятора ёмкостью 1000 мА/час по расчетам хватает на 20 часов работы.

Работа УНП.

Замыкание контактов тумблера SA1 «Вкл.» приводит к подаче напряжения +1,2 В на вход (вывод 1) DA1 и на выходе (выводе 3) DA1 формируется стабилизированное напряжение +5 В.

Ток холостого хода (работа без нагрузки) EK-1674 зависит от величины + U вх. на входе (выводе 1) DA1 и составляет от 2,7 мА (при U вх.= +0,77 В) до 0,044 мА (при U вх.= +3,18 В). При U GB1 = +1,2 В (Ni-MH аккумулятор «Sony» 1000 мА/час) ток холостого режима DA1 равен 0,4 мА.

Стабилизированное напряжение +5 В поступает на вход (вывод 1) трёхвыводной DA2. Пока напряжение на входе (выводе 1) DA2 не опускается ниже порогового уровня +4,2 В, на выходе (выводе 3) DA2 установлена лог.1 и цепь HL1-R7 обесточена. Когда напряжение на входе (выводе 1) DA2 опускается ниже порогового уровня +4,2 Вольта, на выходе (выводе 3) DA2 устанавливается лог.0 и красный светодиод HL1 «Разряд» светится. Это служит сигналом к необходимости заряда GB1.

Итак, если после замыкания SA1 красный светодиод HL1 «Разряд» не светится, то на УЗЧ (вывод 2) DA3 поступает напряжение +5 Вольт, а с выхода (вывода 3) интегрального стабилизатора DA4 1158ЕН3А напряжение +3,6 Вольта поступает на конденсатор фильтра C13 и правый вывод резистора R5 НМУ.

НМУ является экономичным предварительным усилителем. Полоса пропускания НМУ составляет от 25 Гц до 25 кГц при неплохом соотношении «сигнал – шум» за счёт применения малошумящих биполярных транзисторов n-p-n структуры. Наибольшая неискажённая амплитуда выходного напряжения – 0,5 В.

Полоса пропускания НМУ определяется снизу в основном ёмкостью конденсатора С3, а сверху - ёмкостью конденсатора С2. НМУ является широко распространённой схемой усилителя, выполненной на двух биполярных транзисторах по каскодной схеме в которой оба транзистора включены по схеме с ОЭ (с общим эмиттером). На резисторе R3, соединяющем эмиттер VT2 и базу VT1, выполнена глубокая ООС (отрицательная обратная связь) по постоянному току. ООС придаёт высокую стабильность режимов транзисторов. После изменения температуры окружающей среды или появления других дестабилизирующих факторов, НМУ автоматически возвращается в режим первоначальной установки. Входное сопротивление НМУ такое же, как и каскада на одиночном транзисторе по схеме с ОЭ (от сотен Ом до нескольких десятков кОм); выходное сопротивление - нескольких десятков кОм. Возможный коэффициент усиления по напряжению – 1000 … 3000. При напряжении питания +3,6 Вольта потребляемый НМУ ток составляет 0,68 мА.

С выхода НМУ с обкладки «-» конденсатора С5 сигнал поступает на верхний вывод потенциометра RP1 «Громкость». Со среднего вывода RP1 сигнал подаётся на вход «IN R» (вывод 6) DA3 и, усиленным до 62 дБ, через разделительный конденсатор С10, поступает на цепь R10-C12, корректирующую выходную АЧХ DA3, и на контакт «R» гнезда XS2 для подключения головных телефонов. Контакт «L» гнезда XS2 подключён к общему проводу. Общий контакт гнезда XS2 остаётся не подключённым, и оба головных телефонов оказываются соединёнными последовательно. Цепь R8-C6 регулировки коэффициента усиления УЗЧ DA3 включена между общим проводом и инвертирующим входом (выводом 5) DA3.

Интегральный стабилизатор DA4 К1158ЕН3А имеет выходное напряжение +3В, а для питания НМУ требуется +3,6 Вольта. Поэтому в типовую схему включения DA4 введён прямо смещённый кремниевый диод VD1 с конденсатором С8, обеспечивающим надёжный запуск DA4 при включении питания. VD1 работает в прямом смещении и на его аноде должно быть напряжение в пределах + 0,5 … + 0,7 Вольта.

При включении питания тумблером SA1 должен загореться синий светодиодный индикатор HL2 «Вкл.». HL2 является суперъярким светодиодом и для экономии ёмкости GB1 работает в микротоковом режиме. Рабочий ток (47 мкА) установлен соответствующим выбором сопротивления резистора R9 и при желании может быть увеличен (R9*) вплоть до 20 мА. При уменьшении сопротивления R9 рабочий ток (и яркость свечения) HL2 увеличивается. При увеличении сопротивления R9 - наоборот. Прямое падение напряжения, необходимое для свечения HL2 составляет не менее 3 Вольт, поэтому отсутствие его свечения дополнительно сообщает пользователю, что напряжение во вторичной цепи питания НМУ ниже +3 Вольт.

Перед первым включением УНП, рекомендуется параллельно контактам разомкнутого тумблера SA1 подключить миллиамперметр и проконтролировать потребляемый УНП ток (35 … 65 мА) в первичной цепи питания. (Во вторичной цепи основные потребители: НМУ, УЗЧ и DA4 потребляют не более 1 + 5 + 2 = 8 мА - соответственно). Затем проверяют постоянные напряжения во всех точках, обозначенных на схеме крестиками, и при необходимости производят настройку.

Настройка УНП.

Вольтметром постоянного тока (например, встроенным в мультиметр M890F) измеряют напряжение на коллекторе транзистора VT2 и при необходимости устанавливают 0,5 U ип (+1,8 Вольта) подбором сопротивления подборного резистора R3*.

Подбор сопротивления резистора R3* выполняют так: Отключают питание УНП. Выпаивают резистор R3, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые: постоянный (с номиналом на 30 … 50% меньшим) и подстроечный с номиналом порядка 1 МОм. Щуп «+» вольтметра постоянного тока подключают к коллектору VT2, а щуп «минус» вольтметра – к общему проводу; включают питание. Вращают шлиц подстроечного резистора и устанавливают на коллекторе транзистора VT2 0,5 U ип (в любом случае не менее 1,1 Вольта). Для увеличения напряжения на коллекторе VT2 сопротивление цепочки резисторов, заменяющих R3, следует уменьшить; для уменьшения напряжения – увеличить. Добившись требуемого напряжения на коллекторе VT2, шлиц подстроечного резистора более не вращают, выключают питание УНП, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление мультиметром в режиме Rх (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 - 20 % ряда) номинала и впаивается на место R3.

Если УНП при работе возбуждается: свистит или «затыкается», то следует проверить ёмкость С1 и убедиться, что экран на верхней стороне печатной платы соединен с общим проводом трассировки на нижней стороне платы).

УЗЧ на ИМС DA3 настройки обычно не требует. Если он свистит и потребляет ток более 50 мА, следует проверить ёмкость конденсатора С6 и надёжность подключения входов незадействованного левого канала (выводов 7 и 8) DA3 к общему проводу.

Яркость свечения красного светодиода «Разряд» зависит от сопротивления резистора R7. Рабочий ток HL1 при указанном на схеме номинале составляет 3 мА и вполне может быть уменьшен, например, до 1 мА увеличением сопротивления резистора R7. Для этого резистор R7 временно заменяют «лабораторной парой» - двумя, соединёнными последовательно (постоянным 360 … 560 Ом и подстроечным 5,1 … 10 кОм). Миллиамперметр включают, например, в разрыв между шиной +5 Вольт и анодом HL1 («минус» миллиамперметра - к аноду). Вращая шлиц подстроечного резистора отвёрткой, устанавливают требуемый рабочий ток HL1. Далее, не изменяя положения шлица подстроечного резистора, выключают питание НМУ, выпаивают «лабораторную пару» и тестером измеряют её суммарное сопротивление. Выбирают ближайший (к измеренному) номинал из имеющихся резисторов, и впаивают его на место резистора R7.

При токе через цепь HL1-R7 более 3 мА начинает заметно «задираться» (увеличиваться) уровень лог.0 (справочных данных о максимальном выходном токе DA2 найти не удалось).

Информация любителям улучшать схемы.

Для повышения термостабильности работы УНП верхний вывод резистора R1 следует отключить от обкладки «+» С1 и подключить к коллектору VT2. Рисунок печатной платы позволяет это сделать легко, без введения дополнительных перемычек. Потенциометр RP1 (чтобы не использовать экранированные проводники и не увеличивать вероятность возбуждения) проще заменить подстроечным резистором типа СП3-38а (рисунок печати даёт возможность впаять СП3-38а непосредственно в плату, без соединительных проводников). Устранить основной недостаток УНП - выход на рабочий режим через 3-4 секунды после замыкания контактов тумблера SA1 - можно попробовать, уменьшив ёмкость конденсатора С1 или (и) резистора R5. При этом УНП не должен начать возбуждаться особенно в пиках громкости.

Детали УНП.

В УНП можно применить постоянные резисторы МЛТ, С2-23 или С2-33. Потенциометр RP1 типа СП4-1. Конденсаторы С2, С7 - С9, С11, С12 керамические типа К10-17, КМ. Остальные – оксидные типа К50-35 или зарубежного производства. Диод VD1 типа КД503, КД510, КД520 … КД522 с любым буквенным индексом. Транзисторы VT1, VT2 - биполярные структуры n-p-n – желательно малошумящие, типа КТ3102Д, КТ3102Е с коэффициентом усиления по напряжению (К у U) порядка 500. Их можно заменить зарубежными 2N2484. ИМС DA2 КР1171СП42 можно заменить любой из ряда ИМС от КР1171СП36 (с U пороговым = +3,6 В) до КР1171СП47 (с U пороговым = +4,7 В). ИМС DA3 TDA2822M имеет отечественный аналог К174УН22, и зарубежные аналоги: К2209 (фирмы «Samsung»), NJM2073 (фирмы «New Japan Radio»). Интегральный стабилизатор DA4 - типа 1158ЕН3А (К1158ЕН3А) или подобный. В крайнем случае, используют 78L33 с большим в два раза (3 мА) током потребления и выходным напряжением +3,3 Вольта. Тумблер SA1 - малогабаритный МТS-102 или особо малогабаритный SМТS-102. Гнездо XS2 типа СНЦ-3,5 с крепёжной гайкой или аналогичное для головных телефонов. GB1 – 1 аккумулятор типоразмера AAA-size. В авторском экземпляре применён аккумулятор «Panasonic» (made in China) HHR-55AAAB 1,2V ёмкостью 550 мА/час. Однако для увеличения времени непрерывной работы до очередного заряда аккумулятора, рекомендуется использовать аккумулятор ёмкостью 1000 мА/час.

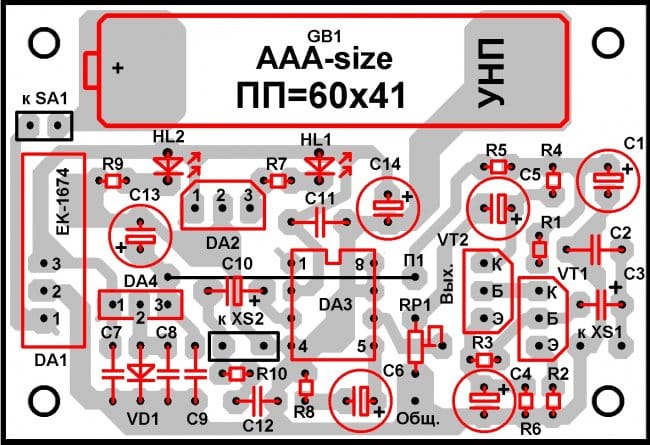

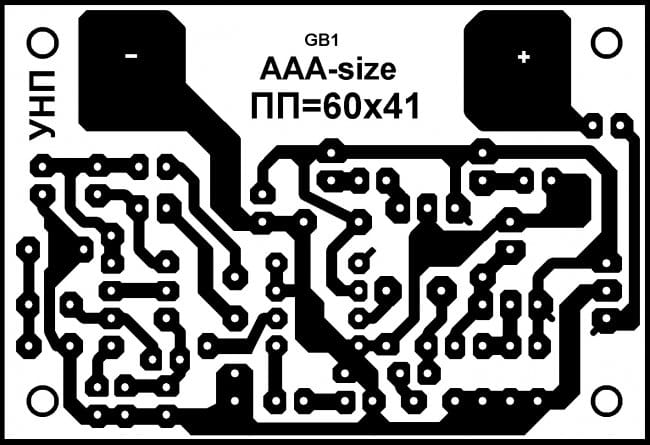

Печатная плата УНП (см. рисунки 2 и 3) выполнена из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 60 х 41 х 2 мм.

Одна сторона оставлена под экран. Диаметр отверстий на плате под микросхемы DA1 … DA3 – 0,7 мм., под микросхему DA4 – 0,9 мм., под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,7 … 1 мм, под соединительные проводники - 1 … 1,2 мм., под крепёжные винты - 3,2 мм.

Конструктивно все резисторы на плате устанавливаются вертикально. Светодиоды HL1 и HL2 выносятся с ПП (печатной платы) на гибких проводниках и вставляются на трении (или вклеиваются) в отверстия на передней стенке корпуса. Для получения низкого уровня фона и обеспечения стабильной работы УНП, на верхней стороне (стороне расположения деталей) печатной платы оставлена фольга - экран, электрически соединённая с общим проводом. Для исключения замыкания выводов деталей с общим проводом, во всех отверстиях платы со стороны деталей (фольги - экрана) сделана зенковка сверлом диаметром 1,6 … 2,2 мм.

Для установки на плату микросхемы УЗЧ (DA3) рекомендуется применить специальную розетку (сокету) Dip 16.

Микрофон BM1 соединяется с НМУ экранированным проводом через разъёмную пару XP1 – XS1. В случае применения витой пары для значительного ослабления ВЧ - помех от БРЭА, сотовых телефонов и т.п., наводимых на витую пару, микрофон BM1 шунтируется керамическим конденсатором ёмкостью 220 ... 1500 пФ (а в наиболее "тяжёлых" случаях - до 1 мкФ). Длина двухпроводного кабеля, ведущего от гнезда XS2 к ГТ (головным телефонам), может достигать 4 метров (большая просто не проверялась).

Рисунок печати – «трассировки печатной платы» – может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведен при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD и DVD дисков.

Травится плата в водной бане в насыщенном растворе фунгицида (медного купороса) и поваренной соли (1 и 3 - 4 столовых ложки «с горкой» соответственно, растворённых в 250 миллилитрах воды). «Водная баня» обеспечивает травление платы при температуре раствора около 90 … 100 º С в течение 1 часа. «Оборудованием» для водной бани могут быть конфорка электроплиты, тазик и пол-литровая стеклянная банка с травящим раствором, поставленная в тазик с водой через 2 - 4 слоя картона (чтобы банка не лопнула). Регулятором мощности конфорки устанавливается температурный режим, поддерживающий медленное кипение воды в тазике. К двум отверстиям травящейся в банке платы желательно привязать петлю из суровой нити, за которую плату можно поднимать для оперативного контроля степени протравленности. После травления плата промывается тёплой водой, а защитный тонер (чернила маркера) соскабливается лезвием или смывается ватным тампоном, смоченным растворителем 647 (ацетоном) в хорошо проветриваемом помещении.

Неиспользованный раствор медного купороса и поваренной соли для травления можно сохранять (в закрытой стеклянной банке с пластмассовой крышкой) до 6 месяцев и более.

Фальшпанели УНП изображены на рисунках 4А ... Е:

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию гуманитарное приложение:

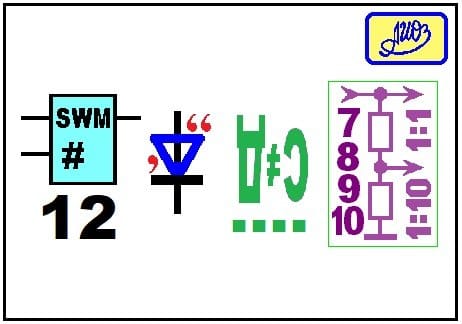

Получить доступ к файлу с КД для изготовления УНП Вы сможете, если разгадаете ребус (см. рисунок 5).

Ребус содержит название радиоэлектронного компонента, который был изобретён голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 году. Параллельно и независимо от них сходный аппарат под названием «медицинская банка» изобрёл немецкий учёный Эвальд Юрген фон Клейст.

Полный ответ к ребусу УНП.

Если разгадывать ребус нет желания или не получается, то взамен ребуса можно разгадать загадку:

Трубчатый лежебока из Лейдена двумя ногами на плацу стоит, лужёные сапоги прочно в землю вошли, а графа «уроженец» на теле скромным логотипом прописана.

Если эта загадка окажется сложной, прочитайте подсказку

:На растяжке акробат: две ноги с боков торчат, фторопласт с фольгой внутри; номинал - сам посмотри.

Загадки не очень сложные, особенно вторая. Узнайте к какой группе материалов (проводники, полупроводники, диэлектрики) относится фторопласт и ответ Вами будет почти найден. Дополнительные подсказки: 1). Ответ состоит из одиннадцати букв. 2). Ответ в строку пароль пишется с большой буквы. Разгадав ребус или загадки, введите получившийся ответ в строку «Пароль» файла «UNP_4work» и получите для изготовления поделки всю статью. Архив файла «UNP_4work» можно скачать здесь:

Любителям гуманитарных приложений припасён ещё один ребус (Ребус №8), не вошедший в статью УНП2. Ребус №8 даёт «официальное название» ИМС DA2 в схемах УНП и УНП2:

Полный ответ к ребусу №8:

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её внешнего вида и работоспособности, то откройте видео «УНП_сам» (24714 кБ .MP4, 00.41с):

Расширенное видео «УНП» (50105 кБ .MP4) длительностью 1 мин. 10 с. Вы можете посмотреть на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

А для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR- кодом:

А вот, что хотел сказать о ремиксе УНП плод инженерной мысли, вечный обитатель Яндекса, чуть – чуть тугоухий, но по-прежнему высококлассный и непревзойдённый голосовой помощник Алиса:

Некоторые особенности изготовления УНП.

Рисунок 6.

Печатная плата УНП была изготовлена из двусторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Для покрытия фольгированной стороны ПП использовалась сосновая канифоль, растворённая в муравьином спирте. (Муравьиный спирт имеет резкий неприятный запах, зато не дорого продаётся в аптеках). С обратной (экранной) стороны ПП все отверстия раззенкованы сверлом с диаметром 3,3 мм. Затёкшую в некоторые отверстия канифоль можно удалять повторным сверлением или простым прочищением при помощи тонкого шила.

Рисунок 7.

Перед монтажом, выводы всех РЭК рекомендуется зачистить чернильным ластиком (особенно, если выводы потемнели и окислились) и тщательно залудить. При лужении ППП следует использовать пинцет – теплоотвод.

Рисунок 8.

Для удобной и прочной установки УНП в вертикальном положении из дюралевой заготовки подходящих размеров рекомендуется изготовить стойку – держатель. Для того, чтобы внутренняя часть корпуса – мыльницы входила во внешнюю часть корпуса, во внутренней части плоским надфилем пропилены два паза.

Рисунок 9.

С обратной стороны стойка заклеена самоклеющейся плёнкой с древесной структурой. Плёнка наклеивается на стойку с небольшим припуском, а лишние края под углом 45 градусов срезаются – стачиваются плоским надфилем однократными движениями «от себя». При этом на стойке (по краям плёнки) появляется тонкая (0,5 мм.) дюралевая «окаёмка». Смотрится это красивее, чем при обрезании краёв плёнки лезвиями, а края («приточенной» надфилем плёнки) не задираются.

(Большое отверстие не имеет функционального назначения: Оно уже было в заготовке). Четыре ножки стойки изготовлены из болтов М4х8 и латунных гаек М4 с шайбами. В случае, если УНП предполагается прикрутить к деревянной горизонтальной поверхности, болты можно заменить шурупами. В головках болтов имеются сквозные отверстия, которые так и хочется использовать для фиксации УНП на горизонтальной поверхности. Как? Предполагаю, что каждый найдёт собственное решение.

Рисунок 10.

Внешний вид стойки УНП с её креплением к внешней стороне корпуса-мыльницы показан на рисунке 10. Под стойку подложен канцелярский ластик «Maped» для лучшего обзора особенностей крепления стойки к корпусу. Обратите внимание: На два винта М3х20, соединяющих корпус и стойку, надеты по две гайки М4. Они не накручиваются на винты М3 (что было бы утомительно долго при сборке), а лишь выполняют роль стоек (полых цилиндров).

Рисунок 11.

Внешний вид УНП на стойке с обратной стороны корпуса-мыльницы показан на рисунке 11.

Рисунок 12.

Общий вид собранного УНП [с микрофоном, ГТ типа «Ракушки» (и двумя схемами)] показан на рисунке 13. Следует заметить, что использование в качестве микрофона BM1 (вместо ВЧ-динамика 2ГД-36 с импедансом 8 Ом) электродинамического капсюля ТДК-2Э с импедансом 160 Ом, (как и следовало ожидать) заметно улучшило воспроизведение НЧ – составляющих звукового сигнала. При возможности приобрести, можно, конечно, использовать профессиональные микрофоны. Однако их штекеры придётся заменить или сделать переходник.

Литература:

1). "Радио" № 10, 1981, с. 61 "ЗР". Малошумящий микрофонный усилитель. + 15В.

2). Журнал «Practical Electronics» (Англия) 1980, № 4.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.