В последние несколько лет в своем деревенском хозяйстве столкнулись с недостаточным дебетом родника на участке. Виной тому - засушливое лето и малоснежная зима следом, выдавшиеся позапрошлый сезон назад. Нормальная зима в этом году восстановила пересохший было родник, но вот снова сухо и снова не хватает воды для полива.

Наше водоснабжение – несколько окультуренный родник в низине участка. Вода из каптажной (водоприемной) камеры поступает в небольшую емкость-колодец и отсюда подается наверх вибрационным насосом. В дом, баню, теплицу, на полив огорода. Водоснабжение устроено, в том числе и для нормальной работы зимой при отрицательных температурах. Несмотря на применение вибрационного насоса с верхним забором, не боящегося «сухого хода» способного перегреть и вывести из строя катушку электромагнита, более-менее длительная его работа с минимум воды наверняка не идет прибору на пользу. И если зимой при ручном наполнении емкостей этот момент хорошо отслеживается «сверху», дистанционно – по характерному изменению звука работы, по появившемуся в воде захваченному насосом воздуху, то летом, при длительном поливе огорода разбрызгивателями, снижение уровня воды отследить труднее, тем более, что люди мы рассеянные.

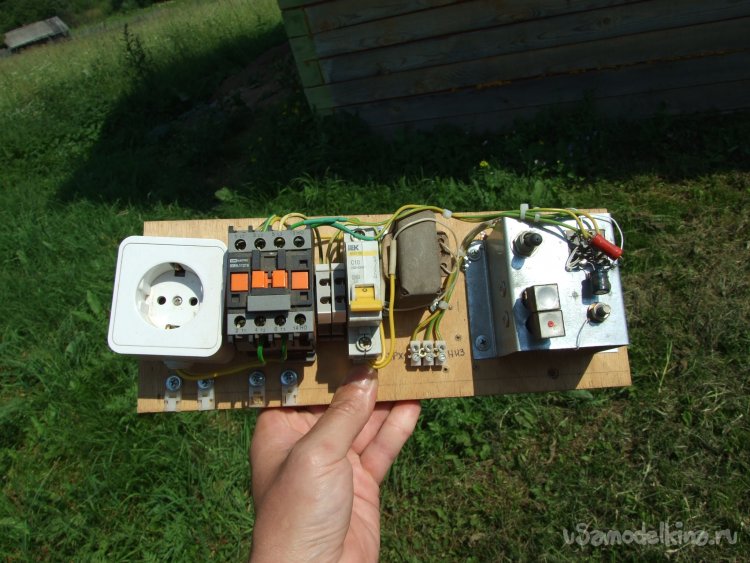

Простой релейно-герконовый автомат управления насосом (Фото 2…4) был некогда собран из попавшегося под руку небогатого тогда хлама и в чрезвычайной спешке. Несколько лет, при необходимости, он успешно работал на летнем поливе, на зиму снимался. В прошлом году закапризничал – начал при включении периодически передергивать якорь контактора превратившись в этакий стихийный мультивибратор.

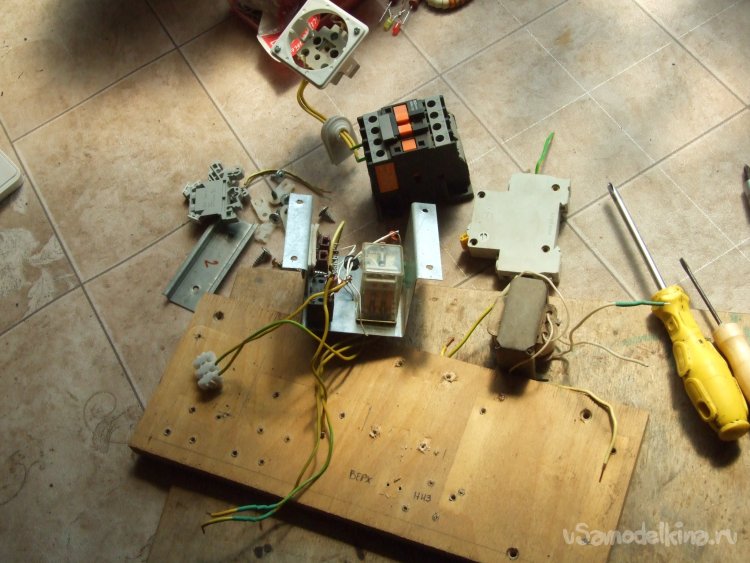

Фото 2. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Анфас. Собран на подвернувшемся куске 15 мм фанеры.

Фото 2. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Анфас. Собран на подвернувшемся куске 15 мм фанеры.

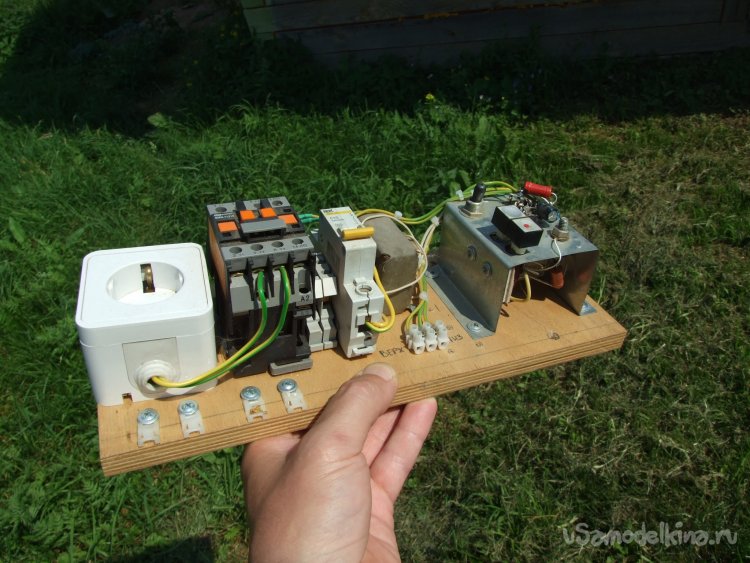

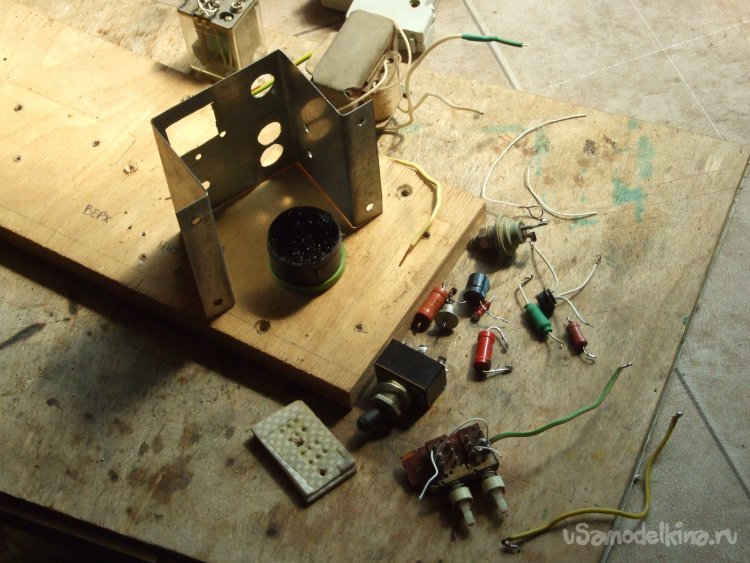

Фото 3. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Вид снизу. Видно устройство электронной части прибора смонтированного на П-образном металлическом кронштейне. Кнопки – П2К из низкоклассного катушечного магнитофона, вырезанные с куском платки и через изолятор из клочка линолеума притянутые к стенке парой саморезов. Монтажные провода в нескольких местах проходят через зазубренные края отверстий в стали, словом, есть где разгуляться темным электрическим силам.

Фото 3. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Вид снизу. Видно устройство электронной части прибора смонтированного на П-образном металлическом кронштейне. Кнопки – П2К из низкоклассного катушечного магнитофона, вырезанные с куском платки и через изолятор из клочка линолеума притянутые к стенке парой саморезов. Монтажные провода в нескольких местах проходят через зазубренные края отверстий в стали, словом, есть где разгуляться темным электрическим силам.

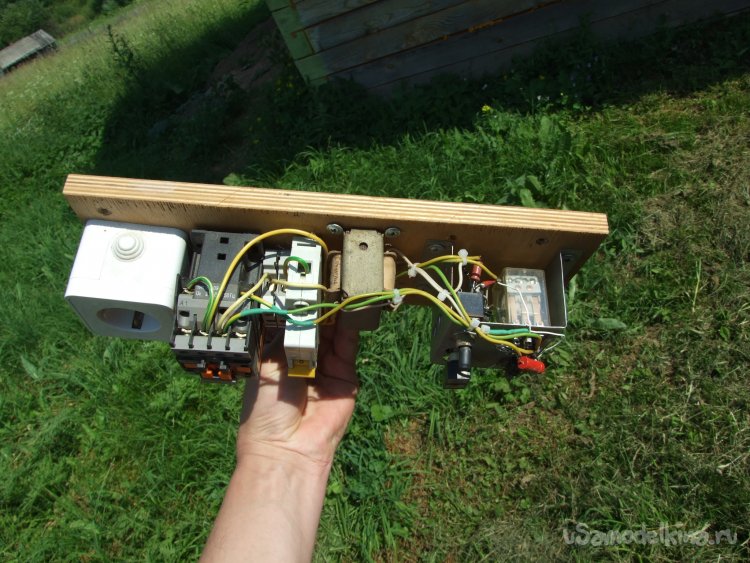

Фото 4. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Вид сверху.

Фото 4. Автомат управления насосом. Исходный вариант. Вид сверху.

Кроме прочего, автомат имел «летнее» исполнение и нормально работал на бетонной стенке каптажной камеры под небольшим пологом из линолеума спасавшим прибор от дождя. Зимой такая IP совершенно недостаточна, да и за сборку, так бы и нашлепал сам себя по рукам линейкой. Длинной. Стальной. Хотя в целом, автомат прост и работал хорошо. Суперзадача – пересобрать в нормальном ящичке пригодном к всесезонной эксплуатации – так, чтобы его можно было практически герметично заделать от ветра со снегом и многочисленных насекомых осенью устраивающихся на зиму. Ну и попутно, понятно - восстановить работоспособность.

Что потребовалось для работы.

Кроме радиоэлементов и материалов - набор столярных инструментов, набор для электромонтажа, расходные материалы, крепеж, мелочи, ЛКМ.

К делу.

Существующий барахлящий вариант прибора разобрал до атомов (Фото 5, 6).

Фото 5. Несколько раз сфотографировав, снял все крупные элементы с основания.

Фото 5. Несколько раз сфотографировав, снял все крупные элементы с основания.

Фото 6. Распаял и коробку с электроникой потоньше. При внимательном осмотре, сразу же нашлась и неисправность – вульгарное замыкание «на корпус» одного из кнопочных контактов через остаток медной дорожки и саморез.

Фото 6. Распаял и коробку с электроникой потоньше. При внимательном осмотре, сразу же нашлась и неисправность – вульгарное замыкание «на корпус» одного из кнопочных контактов через остаток медной дорожки и саморез.

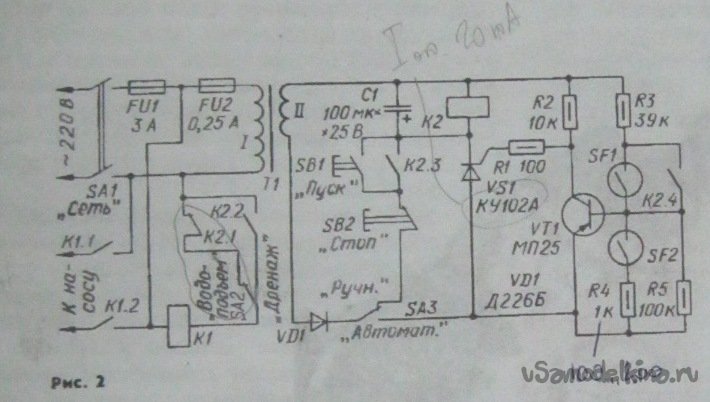

Здесь самое время привести схему принципиальную автомата (Рис. 7). По сравнению с оригиналом, в моем варианте предусмотрен только режим «Дренаж», сиречь – откачивание емкости при появлении воды. Отсюда, опущены элементы SA2 и К2.1.

Рис. 7. Автомат управления насосом. Журнал «Радио», №1, 1992 г. Стр. 24, 25.

Рис. 7. Автомат управления насосом. Журнал «Радио», №1, 1992 г. Стр. 24, 25.

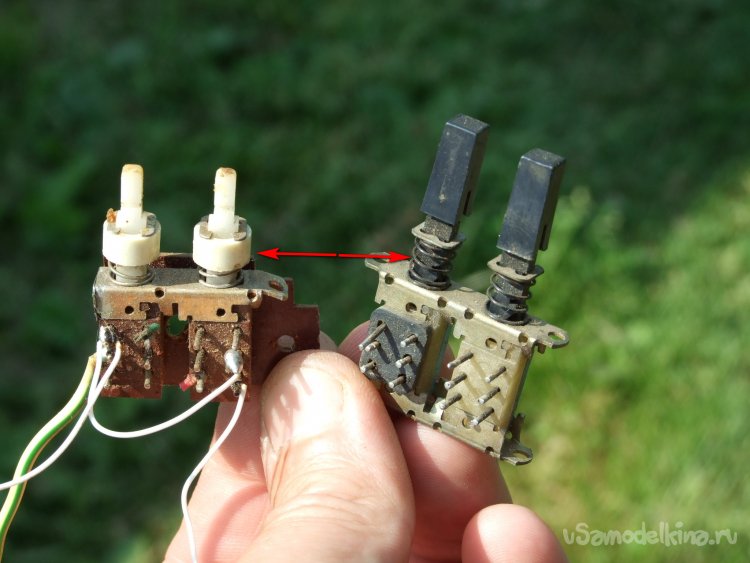

Общую компоновку решено было оставить прежней, коренной переделке подвергся только неудачный модуль с мелкими элементами на жестяном кронштейне. Покопавшись в закромах нашел замену кнопкам – тоже П2К, такого же размера, но с ненужной здесь фиксацией нажатия. Пришлось дорабатывать (Фото 8).

Фото 8. Старая (слева) и новая (справа) пара кнопок. Новая – с культурными ушками для крепления и не придется мудрить крепеж с риском замыкания. Старый вариант - отпилил крайнюю парочку от длинного блока. На новые кнопки пришлось переставить упоры (отмечены) не позволяющие штоку опускаться глубже и зацепляться за фиксатор – отпустил, возвратился.

Фото 8. Старая (слева) и новая (справа) пара кнопок. Новая – с культурными ушками для крепления и не придется мудрить крепеж с риском замыкания. Старый вариант - отпилил крайнюю парочку от длинного блока. На новые кнопки пришлось переставить упоры (отмечены) не позволяющие штоку опускаться глубже и зацепляться за фиксатор – отпустил, возвратился.

Корпус нового прибора будет с боковыми стенками. На них будет крепиться пластина-основание модуля. Плоская. Лучше сделать ее из нетолстого изолятора.

Фото 9. В качестве основания модуля применил кусок текстолита бывший в прошлой жизни боковой стенкой ящичка для рассады. Не без приключений отвернул заржавленные шурупы, отмыл с мылом и жесткой щеткой, просушил.

Фото 9. В качестве основания модуля применил кусок текстолита бывший в прошлой жизни боковой стенкой ящичка для рассады. Не без приключений отвернул заржавленные шурупы, отмыл с мылом и жесткой щеткой, просушил.

Компоновка модуля изменилась не слишком. Главным образом – промежуточное реле переставил зеркально, выводами вниз, к остальному монтажу. Это несколько увеличило высоту узла, зато сделало монтаж удобнее и лаконичнее, убрались соединения между плоскостями и оголенные токоведущие части со стороны управления.

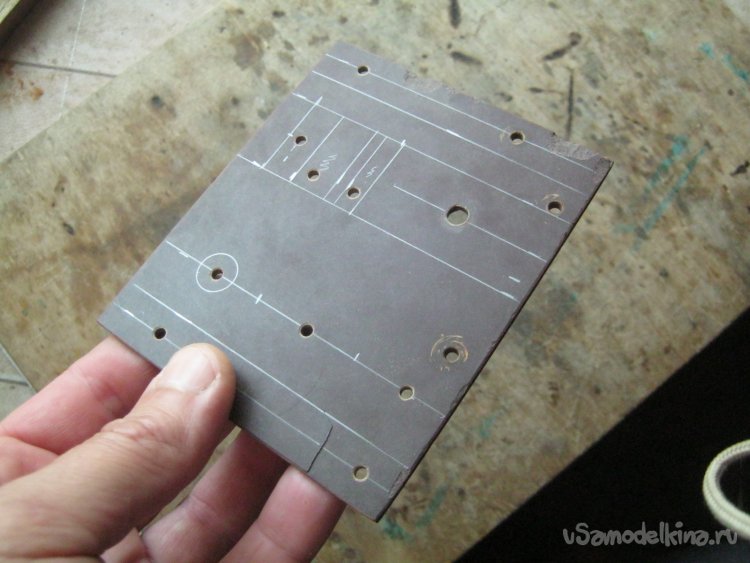

Фото 10. Платку разметил, вырезал, выровнял торцы на куске некрупной наждачной бумаги положенной на ровное, притупил кромки. Разметил, накернил и просверлил отверстия. Проемы для контактов реле и кнопок пришлось выпиливать лобзиком по дереву. Несколько отверстий остались в наследство от прежнего воплощения, они не мешают.

Фото 10. Платку разметил, вырезал, выровнял торцы на куске некрупной наждачной бумаги положенной на ровное, притупил кромки. Разметил, накернил и просверлил отверстия. Проемы для контактов реле и кнопок пришлось выпиливать лобзиком по дереву. Несколько отверстий остались в наследство от прежнего воплощения, они не мешают.

Фото 11. Установочные элементы модуля. Вид сверху. Реле теперь с нами, ногами вниз.

Фото 12. Установочные элементы модуля. Вид снизу.

Фото 12. Установочные элементы модуля. Вид снизу.

Фото 13. Лепесток-вывод для анода тиристора (его корпус, винт), сделал из кусочка латунной платы механического будильника. Удалил запрессованную винтовую стойку в углу, выпилил ювелирным лобзиком, зачистил некрупной наждачкой, залудил вывод.

Фото 13. Лепесток-вывод для анода тиристора (его корпус, винт), сделал из кусочка латунной платы механического будильника. Удалил запрессованную винтовую стойку в углу, выпилил ювелирным лобзиком, зачистил некрупной наждачкой, залудил вывод.

Фото 14. Вид на монтаж. Все элементы перед установкой проверил. Кнопки, тумблер, реле, резисторы, диод – современный цифровой мультиметр, тиристор удобнее проверять прибором стрелочным, транзистор и оксидный конденсатор – замечательным китайским тестером. Большая часть соединений сделана собственными выводами элементов. Промежуточное реле предназначено для установки в специальную розетку-цоколь – выводы заделаны в легкоплавкий пластик. Паять их пришлось быстро и аккуратно.

Фото 14. Вид на монтаж. Все элементы перед установкой проверил. Кнопки, тумблер, реле, резисторы, диод – современный цифровой мультиметр, тиристор удобнее проверять прибором стрелочным, транзистор и оксидный конденсатор – замечательным китайским тестером. Большая часть соединений сделана собственными выводами элементов. Промежуточное реле предназначено для установки в специальную розетку-цоколь – выводы заделаны в легкоплавкий пластик. Паять их пришлось быстро и аккуратно.

Имея все установочные элементы автомата определил размеры корпуса. Подобрал для него обрезки 10 мм фанеры.

Фото 15. Заготовки стенок корпуса выпилил на циркулярной пиле.

Фото 15. Заготовки стенок корпуса выпилил на циркулярной пиле.

Фото 16. Разметил и нарезал элементы корпуса на пиле торцевой. Некрупной наждачкой зачистил деревяшки от заусенцев.

Фото 16. Разметил и нарезал элементы корпуса на пиле торцевой. Некрупной наждачкой зачистил деревяшки от заусенцев.

Фото 17. Стенки корпуса собрал на столярный ПВА и некрупные гвоздики. Для них заранее разметил и просверлил отверстия. Гвозди не слишком длинные и призваны только удержать детали в начальный момент, пока их не схватил клей. Его выдавленные остатки снаружи удалил влажной тряпочкой.

Фото 17. Стенки корпуса собрал на столярный ПВА и некрупные гвоздики. Для них заранее разметил и просверлил отверстия. Гвозди не слишком длинные и призваны только удержать детали в начальный момент, пока их не схватил клей. Его выдавленные остатки снаружи удалил влажной тряпочкой.

Фото 18. Для собранного модуля вклеил в боковые стенки ступенечки.

Фото 18. Для собранного модуля вклеил в боковые стенки ступенечки.

Фото 19. Главной головной болью было изобрести удобную крышку коробки. Достаточно плотную, чтобы зимой в щели не надувало снега и не залезали насекомые, чтобы ее не примораживало и можно было пропустить кабель к насосу. Остановился на простейшей защите – закрыть открытую часть корпуса куском пленки или даже плотной ткани (сверху линолеумный полог от дождя), по периметру обвязать его веревочкой. Для нее сделал невысокий бортик из березовых реек.

Фото 19. Главной головной болью было изобрести удобную крышку коробки. Достаточно плотную, чтобы зимой в щели не надувало снега и не залезали насекомые, чтобы ее не примораживало и можно было пропустить кабель к насосу. Остановился на простейшей защите – закрыть открытую часть корпуса куском пленки или даже плотной ткани (сверху линолеумный полог от дождя), по периметру обвязать его веревочкой. Для нее сделал невысокий бортик из березовых реек.

Фото 20. Собранный корпус-коробка автомата. Отверстия для проводов к клеммам общего питания и герконов-датчиков сделал перовым сверлом.

Фото 20. Собранный корпус-коробка автомата. Отверстия для проводов к клеммам общего питания и герконов-датчиков сделал перовым сверлом.

Фото 21. Коробку в три слоя покрасил. Эмаль ПФ-115 с добавлением бронзовой пудры – остатки от экспериментальной экранирующей краски для улья. Цвет как у дорогого авто - «с искрой». Начало монтажа.

Фото 21. Коробку в три слоя покрасил. Эмаль ПФ-115 с добавлением бронзовой пудры – остатки от экспериментальной экранирующей краски для улья. Цвет как у дорогого авто - «с искрой». Начало монтажа.

Фото 22. Собранный автомат управления насосом. Пояснительных надписей не делал, все очевидно – положение тумблера «к кнопкам» - ручное управление, кнопка с красным «Стоп», автоматический включатель – «Сеть».

Фото 22. Собранный автомат управления насосом. Пояснительных надписей не делал, все очевидно – положение тумблера «к кнопкам» - ручное управление, кнопка с красным «Стоп», автоматический включатель – «Сеть».

Фото 23. К слову о поливе. Некогда, во времена недостаточно устроенного источника-родника, в водопровод периодически попадали мелкие частички органики – кусочки травинок, веточек и т. п. Поливать такой водой с применением современных вращающихся разбрызгивалок было сущим наказанием - их мелкие отверстия часто забивались у мучительно прочищались. Вариант – фильтр или их система. Полив однако, удалось стабилизировать проще и изящнее, применив старые добрые «улитки» (на фото). Через их единственную большую дыру весь этот мусор пролетает совершенно нечувствительно.

Фото 23. К слову о поливе. Некогда, во времена недостаточно устроенного источника-родника, в водопровод периодически попадали мелкие частички органики – кусочки травинок, веточек и т. п. Поливать такой водой с применением современных вращающихся разбрызгивалок было сущим наказанием - их мелкие отверстия часто забивались у мучительно прочищались. Вариант – фильтр или их система. Полив однако, удалось стабилизировать проще и изящнее, применив старые добрые «улитки» (на фото). Через их единственную большую дыру весь этот мусор пролетает совершенно нечувствительно.

Babay Mazay, июль, 2022 г.