Использование ТСО (технических средств обучения) в учебном процессе позволяет сделать обучение более увлекательным. Использование таймера экономит учебное время. Во время работы учеников с таймером, учитель практически свободен и может использовать это время для повторения теории или подготовки дидактического материала.

Программируемый таймер экзаменатора - 1 (далее просто ПТЭ) оснащён статическим ОЗУ (оперативным запоминающим устройством) размером 64 бита, организованным в четырёхразрядные двоичные слова. В принципе ОЗУ К561РУ2 позволяет записывать 16 выдержек. Однако в ПТЭ записывается девять разных временных интервалов и при выполнении ПР (проверочных работ) эти выдержки автоматически устанавливаются на «Табло» (на двухразрядном семисегментном светодиодном индикаторе) сначала для первого, затем для второго, третьего и так далее вопросов. Индикация реверсивного отсчёта таймера посредством «Табло» показывает ученикам количество времени, оставшегося для подготовки ответа на текущий вопрос. Показания двухразрядного десятичного табло уменьшаются 1 раз в секунду. То есть ПТЭ отсчитывает секундные временные интервалы. При установке на табло минимального значения времени «00», на 1 секунду включается тональный сигнал «Время истекло», производится установка новой выдержки, и реверсивный отсчёт времени продолжается для следующего вопроса. После окончания девятой выдержки ПТЭ автоматически останавливается, цифры на «Табло» гаснут, и зажигается точка «Стоп» слева от индикатора старшего разряда.

Для работы с ПТЭ последовательно выполняют следующие операции:

1) Включают питание тумблером «Вкл.», при этом зажигается красная точка «Вкл.» справа от младшего разряда (в правой части индикатора «Табло»).

2) Записывают в память таймера девять (по количеству вопросов в ПР) выдержек. Каждая выдержка может иметь длительность от 10 до 90 секунд. Дискретность установки выдержек составляет 10 секунд. Выдержки записывают, нажимая в нужной последовательности кнопки «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9». Кнопкам «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» и «9» соответствуют выдержки в 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 секунд. Нажатие кнопок сопровождается короткими (12 мс) тональными сигналами, напоминающими звук «Пик».

3). Нажимают кнопку «R» («Сброс») для установки управляющего счётчика в исходное состояние.

4). Нажимают кнопку «Пуск» для установки на «Табло» первой выдержки. При этом ранее отсутствовавшая индикация цифр, включается и начинается реверсивный отсчёт. Последующие (2, 3, 4, … 9) выдержки устанавливаются на «Табло» автоматически - спустя 1 секунду после установки на табло цифр «00». По окончании отработки последней выдержки цифры на «Табло» гаснут, и в дополнение к точке «Вкл», расположенной справа от младшего разряда, зажигается точка «Стоп», расположенная слева от старшего разряда (в левой части индикатора).

Для повторного запуска таймера (с ранее записанными в него выдержками) требуется лишь последовательное нажатие кнопок «R» («Сброс») и «Пуск». Примечание: ИМС ОЗУ К561РУ2 не имеет входа сброса информации. Стереть информацию из ОЗУ можно только выключив питание, или нажав кнопку «R» (для обнуления счётчиков) и записав в ОЗУ новую информацию.

ПТЭ имеет возможность дистанционного управления его работой. Для работы в паре с ПТЭ подойдёт любой ИК ПДУ от любой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Дистанционное управление осуществляется ИК ПДУ на расстоянии нескольких десятков метров. В прямой видимости от ПДУ до ПТЭ дальность достигает 35 метров. Первое (нечётное) нажатие кнопки ИК ПДУ выполняет команду «Пауза» и останавливает таймер. Второе (чётное) нажатие кнопки ИК ПДУ разрешает продолжение реверсивного счёта таймера. Переключение режима работы ПТЭ осуществляется короткими (0,5 … 1 с) нажатиями любой кнопки любого ИК ПДУ, направленного на лицевую сторону ПТЭ (на «Табло»).

В режиме «Пауза» включаются две красные точки в центре табло. Прекращение их свечения указывают на продолжение отсчёта. Примечание: При нажатии кнопки «R» режим «Пауза» автоматически отменяется.

В течение всего времени, пока на «Табло» установлены цифры «00» звучит активный (имеющий встроенный генератор) зуммер «Пи-и-и», и контакты исполнительного электромагнитного реле замкнуты.

Если команда «Пауза» с ПДУ подана во время свечения на «Табло» цифр «00», то в течение всего времени до отмены паузы будет непрерывно звучать зуммер «Пи-и-и». Поэтому останавливать таймер рекомендуется при других цифрах на табло.

Отличие ПТЭ от подобных устройств в том, что он не имеет близких аналогов. Второе отличие ПТЭ от подобных устройств в том, что он может оперативно (очень быстро) «программироваться». За счёт применения кнопочного наборного поля, для записи девяти выдержек в память ПТЭ требуется не более 3 секунд.

Основной недостаток ПТЭ – сравнительно невысокая точность отсчёта временных интервалов, определяемая времязадающей RC- цепью. Увеличить точность отсчёта можно, питая ПТЭ от стабилизированного сетевого адаптера (блока питания) с выходным напряжением + 5 Вольт. Однако высокой точности отсчёта в ПТЭ не требуется, так как имеется наглядная справочная информация («Табло») о времени, оставшемся для подготовки ответа на текущий вопрос.

Второй недостаток ПТЭ заключается в сравнительно большом потребляемом токе. Основным потребителем тока является микросхема серии ТТЛ - К155РУ2 (105 мА при U пит. = 5 Вольт). С другой стороны, практически выявлена работоспособность ПТЭ в диапазоне питающих напряжений от + 3,5 до 5,5 Вольт (по ТУ на К155РУ2 разброс питающего напряжения не должен превышать ± 5%). Кроме того, экспериментально установлено, что ИМС КМОП структуры 564ИЕ11 и 564ТМ2 (без дополнительного согласования рабочих токов и уровней) хорошо работают с входами ИМС ТТЛ К155РУ2.

Варианты применения ПТЭ

- ПТЭ можно использовать на занятиях в учреждениях дополнительного образования (в технических и гуманитарных кружках), на факультативах в школе для первичного введения, затренировывания, повторения, и проверки учебного материала в увлекательной форме.

- ПТЭ также можно использовать для индивидуального совершенствования профессиональных навыков при выполнении однородной работы (работы состоящей из многократно повторяющихся одинаковых трудовых операций). ПТЭ помогает наращивать и - самое главное - поддерживать скорость выполнения трудовой операции: зачистки проводников, лужения деталей, контроля технического параметра, изготовления продуктовых, кулинарных изделий и т. п.

- В некоторых случаях ПТЭ поможет овладеть слесарными навыками, которые пригодятся при работе на конвейерной сборке различных агрегатов, автомобилей, радиоэлектронных изделий.

- Имея в своём распоряжении ПТЭ, работник может регулярно тренироваться в выполнении трудовых операций на время, периодически уменьшая время, затраченное на 1 операцию и закрепляя достигнутые успехи. Говоря языком спорта, никому не секрет, что стать чемпионом легче, чем поддерживать спортивную форму и быть первым в течение многих лет.

ПТЭ (см. рисунок 1) состоит из следующих частей:

- кнопочного наборного поля, состоящего из кнопок SB1 … SB9, резисторов R1 … R9 установки высокого логического уровня и дешифратора DD1 десятичного кода в 4-х разрядный двоичный инвертированный;

- логического элемента DD2.1 «4И-НЕ»;

- ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) DD3 К561РУ2 размером 64 бита, организованного в четырёхразрядные двоичные слова;

- резисторов R10 … R13, являющихся нагрузками открытых коллекторов ИМС DD3;

- блока задержки распространения сигнала с подавителем дребезга, собранного на элементах R14-C1-DD2.2-DD4.1;

- ОВ (одновибратора) №1, выполненного на элементах R15-C2-DD4.2-VD1 и вырабатывающего импульсы длительностью 12 мс;

- ОВ №2, выполненного на элементах R16-C3-DD5.1-VD2 и вырабатывающего инвертированный импульс положительной полярности длительностью 10 мс;

- триггера DD5.2 «Стоп / Пуск», с кнопкой SB10 «Пуск» и резистора R20 установки низкого уровня;

- управляемого тактового генератора, собранного на элементах C5-R21-DD8.1 и вырабатывающего секундные (с частотой 1 Гц) импульсы;

- элемента DD8.2 «2И-НЕ», выполняющего функцию запрета - разрешения прохождения выходных (1 Гц) импульсов генератора C5-R21-DD8.1 на счётные входы C (выводы 15) реверсивных счётчиков DD6 и D10;

- ФКИ (формирователя короткого импульса) №1, выполненного на элементах R22-C6, срабатывающего по отрицательному перепаду на его входе и вырабатывающего отрицательный импульс;

- ФКИ №2, выполненного на элементах R23-C7, срабатывающего по отрицательному перепаду на его входе и вырабатывающего отрицательный импульс;

- смесителя выходных сигналов ФКИ №1 и №2 (R22-C6 и R23-C7), выполненного на логическом элементе DD8.3 «2И-НЕ» с триггерами Шмитта на его входах;

- ОВ №3, выполненного на элементах R28-C10-DD13.1-VD6 и вырабатывающего инвертированный импульс положительной полярности длительностью 10 мс;

- ОВ №4, выполненного на элементах R29-C12-DD13.2-VD7 и вырабатывающего неинвертированный импульс положительной полярности длительностью 10 мс;

- логического элемента DD9.2 «2ИЛИ» выполненного на логическом элементе «2 исключающее ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 11) к шине «+» питания;

- четырёхразрядного двоичного счётчика количества записанных (и воспроизведённых) выдержек на микросхеме DD12;

- дешифратора DD9.1 десятичного числа «10» (двоичный код 10102) - логического элемента «2И» - собранного на элементе «2 исключающее ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 6) к общему проводу;

- кнопки SB11 «R» («Сброс») с токоограничительным резистором R26;

- цепи C9-R27 стартовой установки ПТЭ в исходное (нулевое) состояние;

- токового ключа VT1, включающего его стоковую нагрузку (К1, С14, R30, VD8) по окончании каждой выдержки;

- интегрального ИК - приёмника В1 дистанционного управлением таймером с Г - образным ФПТ на конденсаторе С15 и дросселе Др1;

ОВ №5, выполненного на элементах R31-C16-DD14.1-VD9 и вырабатывающего неинвертированный импульс положительной полярности длительностью 1 с;

- Т - триггера DD14.2, включающего - выключающего режим «Пауза»;

- индикатора «Пауза», выполненного на точках (сегментах «R» и «L») индикаторов HG1 и HG2 (соответственно);

- логического элемента DD9.3 «2ИЛИ», выполненного на логическом элементе «2 исключающее ИЛИ» подключением одного из его входов (вывода 13) к шине «+» питания;

- токового ключа VT2, выполненного на полевом транзисторе;

- стоковой нагрузки VT2 - зуммера BF1 с конденсатором фильтра С17;

- 4-разрядного реверсивного счётчика 10-секундных импульсов на микросхеме DD6 (старший десятичный разряд);

- 4-разрядного реверсивного счётчика 1-секундных импульсов на микросхеме DD10 (младший десятичный разряд);

- дешифратора DD7, работающего на семиэлементный светодиодный индикатор HG1 красного цвета свечения с ОК (объединёнными катодами);

- дешифратора DD11, работающего на семиэлементный светодиодный индикатор HG2 красного цвета свечения с ОК;

- семиэлементного светодиодного индикатора HG1 красного цвета свечения с ОК (старший разряд – десятки секунд) и токоограничительного резистора R19;

- семиэлементного светодиодного индикатора HG2 красного цвета свечения с ОК (младший разряд – единицы секунд) и токоограничительного резистора R25;

- логического элемента «3ИЛИ» (блока дешифрации «00»), выполненного на дискретных элементах: диодах VD3, VD4, VD5 и резисторе R17;

- инвертора DD8.4, собранного на логическом элементе «2И-НЕ» объединением входов;

- красного индикатора «Вкл.» включения питания ПТЭ, выполненного на точке (сегменте «R») индикатора HG2 и токоограничительном резисторе R24;

- красного индикатора «Стоп», выполненного на точке (сегменте «L») индикатора HG1 с токоограничительным резистором R18, и сообщающего о переполнении счётчика DD12;

- интегрального стабилизатора DA1 с керамическими конденсаторами обвязки С11 и С13;

- конденсаторов фильтра С4, С8, С16;

- тумблера SA1 «Вкл.», гнезда XS1 «Питание», гнезда XS2 «Выход», и батареи GB1, составленной из 4 аккумуляторов типоразмера AA-size.

Описание работы ПТЭ.

При включении питания тумблером SA1, заряжаются конденсаторы фильтра С4, С8, С11 и через интегральный стабилизатор DA1 - С13 и С16. Несколько медленнее (через резистор R27) заряжается конденсатор С9. С нижней обкладки С9 цепи C9-R27 стартовой установки, короткий импульс положительной полярности поступает на входы «R» (выводы 4) DD4.1 и DD5.2; на вход «R» (вывод 10) DD14.2 и на вход «R» (вывод 9) счётчика DD12. Так ПТЭ устанавливается в исходное («нулевое») состояние.

В исходном состоянии ни одна кнопка (SB1 … SB9) не нажата, поэтому на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 5, 7, 9, 11 - соответственно) DD3 установлен дважды проинвертированный (дешифратором DD1 и ОЗУ DD3) код 00002. На затворах токовых ключей VT1 и VT2 установлены логические нули, поэтому их стоковые нагрузки: реле К1 и зуммер BF1 обесточены и пассивны. Семиэлементные светодиодные индикаторы HG1 и HG2 не светятся, так как на входах «К» (выводах 7) DD7 и DD11 установлен высокий логический уровень, соответствующий режиму «гашение». На «Табло» светится только крайняя правая точка (сегмент «R» HG2) - индикатор «Вкл», сообщающий, что питание ПТЭ включено.

Режим записи.

Запись длительностей выдержек в ОЗУ производят нажатием (и отпусканием) девяти кнопок (SB1 … SB9) в нужной последовательности. При нажатии любой кнопки на выходах «A», «B», «C», «D» (выводах 9, 7, 6, 14) DD1 устанавливается 4-разрядный двоичный инвертированный код, соответствующий номеру нажимаемой кнопки. То есть как минимум на одном из выходов («A», «B», «C», «D») DD1 появляется лог.0, который подаётся на информационные входы «D1», «D2», «DD3», «DD4» (выводы 4, 6, 10, 12) ОЗУ DD3 и (через элемент DD2.1) на блок (R14-C1-DD2.2-DD4.1) задержки распространения сигнала, оснащённый подавителем дребезга. Одиночные, без дребезга, импульсы по длительности приблизительно равные длительностям нажатий кнопок, с прямого выхода (вывода 1) триггера DD4.1 поступают на вход «С» (вывод 11) DD4.2, являющийся входом ОВ №1, выполненного на элементах R15-C2-DD4.2-VD1 и вырабатывающего импульсы длительностью 12 мс.

ПТЭ содержит 5 ОВ, собранных по одинаковой схеме и отличающихся только времязадающими цепями. Поэтому подробнее рассмотрим работу только одного из них - ОВ №1, собранного на триггере DD4.2.

В исходном («нулевом») состоянии ОВ №1 на его прямом выходе (выводе 13) DD4.2 установлен лог.0, а на его инвертирующем выходе (выводе 12) DD4.2 установлена лог.1. Положительный перепад с прямого выхода (вывода 1) DD4.1 поступает на вход «С» (вывод 11) DD4.2. При положительном перепаде на входе «С» (выводе 11) уровень логической 1 установленный на входе «D» (выводе 9) DD4.2 «перезаписывается» на выход «Q» (вывод 13). Высоким логическим уровнем на выходе (выводе 13) DD4.2 через резистор R15 начинает заряжаться конденсатор С2. При зарядке С2 до величины, равной половине напряжения источника питания, D - триггер DD4.2 обнуляется через вход «Reset» (вывод 10), и на прямом выходе «Q» (выводе 13) DD4.2 вновь устанавливается лог.0. Конденсатор С2 быстро разряжается через диод VD1 и одновибратор вновь готов к запуску и отработке импульса с длительностью, определяемой времязадающей цепью С2-R15. Длительность импульса приближённо рассчитывается по формуле:

t = 0,7∙RC. (Секунда = МОм ∙ мкФ), где t - длительность импульса, а RC - сопротивление резистора R15 и ёмкость конденсатора С2 (соответственно).

Длительность выходного импульса ОВ №1 зависит от цепи R15-C2 и при указанных на схеме их номиналах составляет 12 мс. Примечание: при отсутствии требуемых номиналов R15 и C2 их сопротивление и ёмкость можно изменить в широких пределах. Резистор R15 - от 4,7 кОм до 470 кОм, а конденсатор С2 от 0,047 мкФ до 47 микрофарад. Однако важно, чтобы их произведения давали требуемую величину (12 мс) длительности выходного импульса.

Длительность выходных импульсов ОВ №2, ОВ №3, ОВ №4 также определяется постоянной времени их RC - цепей R16-C3, R28-С10, R29-C12 (соответственно) и при указанных на схеме их номиналах составляет 10 мс.

Задержки, вырабатываемые ОВ № 1 и ОВ №2 необходимы для организации алгоритма работы с ОЗУ в режиме записи. При записи в ОЗУ, во-первых, на информационные входы «D1», «D2», «D3», «D4» (выводы 4, 6, 10, 12) DD3 подаётся код выдержки. Во-вторых, фиксируются адресные данные на входах «А1», «А2», «А3», «А4» (выводах 1, 15, 14, 13). В-третьих, на вход «W» (вывод 3) DD3 подаётся инвертированный импульс положительной полярности «Запись».

При записи в ОЗУ кодов выдержек, фронт выходного импульса ОВ №1 увеличивает на единицу содержимое счётчика DD12, а спад выходного импульса ОВ №2 (через 12 мс) записывает информацию, установленную нажатием кнопки на входах «D1», «D2», «D3», «D4» (выводы 4, 6, 10, 12) DD3 в ОЗУ. Длительность импульса записи на входе «W» (выводе 3) DD3 определяется ОВ №2 и составляет 10 мс. Спустя эти 10 мс на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 5, 7, 9, 11) DD3 появляется прямой (дважды инвертированный дешифратором DD1 и ОЗУ DD3) двоичный код, соответствующий номеру нажатой кнопки. Так, например, при нажатии кнопки SB3 «3», двоичный код равен 11002 (здесь и далее младший разряд указан слева); а при нажатии кнопки SB9 «9», двоичный код равен 10012.

Задержки, вырабатываемые ОВ № 3 и ОВ №4 необходимы для организации алгоритма работы с ОЗУ в режиме чтения. Для считывания из ОЗУ, во-первых, на вход «W» (вывод 3) DD3 подаётся лог.1. Во-вторых, фиксируются адресные данные на входах «А1», «А2», «А3», «А4» (выводах 4, 6, 10, 12). Изменяя адресный код на входах «А1», «А2», «А3», «А4» (выводах 1, 15, 14, 13), на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 5, 7, 9, 11) DD3 получают 4-х разрядные двоичные коды, соответствующие записанным в ОЗУ кодам выдержек.

Вход «V» (вывод 2) DD3 разрешения выборки (записи и считывания) кристалла той или иной ИМС необходим при параллельном соединении выходов нескольких ОЗУ для наращивания объёма ОЗУ и в ПТЭ не используется. Жёсткая подача на вход «V» (вывод 2) DD3 уровня лог.0 позволяет в любой момент времени (при включённом питании) обращаться к ОЗУ.

Работа с ИК ПДУ.

ПТЭ имеет возможность дистанционного (после замыкания контактов тумблера SA1 «Вкл.») пуска - останова работающего таймера при помощи любого ИК ПДУ от бытовой радиоэлектроники (от телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD – дисков и т. п.). Максимальная дальность действия зависит от типа ИК ПДУ. При использовании ПДУ с ИК - светодиодом TSAL6200 и импульсным рабочим током до 250 мА дальность действия ДУ достигает 35 метров. Отличительная особенность ИК - приёмника TSOP4836 в большой дальности действия и сравнительно небольшом (1 мА) токе дежурного режима. ИК - приёмник В1 TSOP4836 имеет номинальное U пит. = +5 Вольт. Однако практически В1 сохраняет работоспособность при снижении U питания до +4,3 … +3,5 Вольт. При +4,3 Вольтах дальность действия ДУ не менее 10 метров в прямой видимости (больше просто не проверялось). При +3,5 Вольтах ДУ «срабатывает» лишь от ПДУ, расположенного в нескольких сантиметрах от головки ИК - приёмника.

После включения питания, на выходе (выводе 1) ИК - приёмника B1 TSOP4836 установлена лог.1, Т-триггер DD14.2 обнулён, а на инвертирующем выходе (выводе 12) DD14.2 установлена лог.1. Эта лог.1 поступает на вход (вывод 8) DD8.2 и разрешает прохождение импульсов частотой 1 Гц на входы «С» (выводы 15) счётчиков DD6 и DD10. (Это верно лишь после того, как таймер запущен нажатием на кнопку SB10 «Пуск»). Для переключения DD14.2 ИК ПДУ наводят на головку корпуса ИК - приёмника B1. Угол наведения ПДУ на головку В1 для надёжного переключения триггера DD14.1 не должен превышать 45º. Однако при небольшом расстоянии ПДУ от ИК - приёмника, В1 может успешно «реагировать» и на отражённые от стен и потолка ИК - лучи.

Первое же нажатие любой кнопки ИК ПДУ приводит к подаче импульсов отрицательной полярности с выхода (вывода 1) B1 на вход «С» (вывод 3) DD14.1 (ОВ №5 – подавителя дребезга, выполненного на элементах DD14.1-C16-R31-VD9). Если длительность нажатия на кнопку ИК ПДУ не превышает 0,5 с, на выходе (выводе 1) DD14.1 формируется одиночный (без дребезга) импульс положительной полярности. По фронту этого импульса, поданного на вход «С» (вывод 11) DD14.2, Т-триггер DD14.2 переключается и на инвертирующем выходе (выводе 12) DD14.2 устанавливается лог.0. Поэтому тактовый генератор (импульсов 1 Гц) и реверсивный таймер останавливаются. Вновь запустить их можно очередным коротким нажатием кнопки ИК ПДУ.

D - триггер DD14.2 «переделан» в счётный Т – триггер соединением инвертирующего выхода (вывода 12) с информационным входом «D» (выводом 9). При подаче фронта импульса положительной полярности на вход «С» (вывод 11) DD14.2 происходит смена логических уровней на его выходах. А при подаче заднего фронта (спада) импульса положительной полярности на вход «С» (вывод 11) DD14.2 смены логических уровней на выходах DD14.2 не происходит. Как следствие, Т - триггер DD14.2 делит частоту входных импульсов на два и переключается с началом каждого выходного импульса ОВ №5, то есть при каждом нажатии кнопки ИК ПДУ.

При длительных (более 0,5 с) нажатиях кнопки ИК ПДУ Т - триггер DD14.2 входит в режим непрерывного переключения (постоянного запуска – останова таймера), что пользователю ИК ПДУ совсем не нужно. Причём состояние (вкл. /выкл.), в котором останется таймер при отпускании кнопки ПДУ чётко не регламентируется (зависит от момента отпускания кнопки). Поэтому управлять переключением ПТЭ рекомендуется короткими (не более 0,3 … 0,5 с) нажатиями кнопки.

Максимально допустимое время удержания кнопки ИК ПДУ определяется времязадающей цепью С16-R31 ОВ, собранного на элементах DD14.1-С16-R31-VD9. Опишем работу ОВ №5 более подробно: Положительный перепад напряжения на входе «С» (выводе 3) DD14.1 взводит триггер DD14.1, то есть на выходе (выводе 1) DD14.1 устанавливается лог.1. Взведённый триггер DD14.1 производит относительно медленный заряд конденсатора С16 через резистор R31. После заряда С16 до половины напряжения GB1, на входе «Reset» (выводе 4) триггера DD14.1 появляется положительный потенциал, эквивалентный логической единице и DD14.1 обнуляется. Конденсатор С16 быстро разряжается через диод VD9, подготавливая ОВ №5 к следующему циклу работы.

Режим считывания.

После записи 9 выдержек можно перейти к их считыванию (к «запуску» таймера). Если пользователь записал 10 выдержек, то загорается красный индикатор «Стоп», сообщающий о том, что используемый в ПТЭ объём ОЗУ заполнен и дальнейшее введение выдержек бесполезно. Счётчик DD12 логической единицей на выходе дешифратора десятичного «10» (на выводе 8) DD9.1 остановлен, подачей этой лог.1 на вход «CJ» (вывод 5) DD12.

Для перехода к считыванию (и «запуску») выдержек нажимают кнопку SB11 «R» («Сброс»), устанавливая таким способом элементы ПТЭ в исходное состояние. (При этом информация из ОЗУ не стирается, так как DD3 не имеет входа «R»). Далее нажимают кнопку SB10 «Пуск». Лог.1 поступает на вход «S» (вывод 6) триггера DD5.2 и «взводит» его: на прямом выходе (выводе 1) DD5.2 появляется фронт (положительный перепад напряжения), а на инвертирующем выходе (выводе 2) DD5.2 появляется спад (отрицательный перепад напряжения).

Фронт напряжения с прямого выхода (вывода 1) DD5.2 поступает на вход (вывод 2 DD8.1) разрешения генерации управляемого тактового генератора C5-R21-DD8.1 и на выходе (выводе 3) DD8.1 появляются секундные (частотой 1 Гц) импульсы. Пройдя через открытый (единицей на выводе 8) элемент DD8.2, эти импульсы частотой 1 Гц поступают на входы «С» (выводы 15) счётчиков DD6 и DD10. Каждый 1-й фронт будет увеличивать на единицу содержимое счётчика DD10, отвечающего за младший десятичный разряд («единицы секунд»). А каждый 10-й фронт будет увеличивать на единицу содержимое счётчика DD6, отвечающего за старший десятичный разряд («десятки секунд»).

Нажатие кнопки SB10 «Пуск» (как сказано выше) формирует спад на инвертирующем выходе (выводе 2) DD5.2, который поступает на вход (левую обкладку С6) ФКИ №1, выполненного на элементах R22-C6, и на выходе ФКИ №1 (на правой обкладке С6) формируется импульс отрицательной полярности. Пройдя через элементы DD8.3 («2И-НЕ» - смеситель импульсов установки очередной выдержки), DD9.2 («2ИЛИ»), сигнал фронтом на входе «С» (на выводе 15) DD12 увеличивает его содержимое на 1 и адресный код 10002 с выходов «1», «2», «4», «8» (выводов 6, 11, 14, 2) DD12 поступает на адресные входы «A1», «А2», «А3», «А4» (выводы 1, 15, 14, 13) ОЗУ DD3.

С выхода (вывода 4) DD8.3 фронт импульса поступает на вход «С» (вывод 3) DD13.1 ОВ №3. ОВ №3 и ОВ №4 превращают фронт импульса, снимаемого с выхода (вывода 4) DD8.3 в импульс длительностью 10 мс и задерживают его на 10 мс. Поэтому код выдержки загружается в DD6 из ОЗУ, когда адресный код ОЗУ уже установлен.

Другими словами, на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 5, 7, 9, 11) ОЗУ DD3 читается код первой (ранее записанной по адресу 10002) выдержки, которая через входы предустановки D1, D2, D3, D4 (выводы 4, 12, 13, 3) счётчика DD6 - по фронту на входе «РЕ» (выводе 1) DD6 - устанавливается на выходах счётчика DD6.

Аналогично проводятся циклы считывания из ОЗУ 4-разрядных двоичных кодов остальных восьми выдержек.

Рассмотрим окончание реверсивного отсчёта выдержки; установку кода и запуск очередной выдержки. При досчёте реверсивных счётчиков DD6 и DD10 до появления на их выходах кодов 00002 и 00002, на выходах «СО» (выводах 7) DD6 и DD10 на 1 секунду устанавливаются логические нули. На всех входах (анодах VD3, VD4, VD5) логического элемента «3ИЛИ» (блока дешифрации «00»), выполненного на дискретных элементах: диодах VD3, VD4, VD5 и резисторе R17, также устанавливаются нули. А на выходе (выводе 11) инвертора DD8.4 на 1 секунду устанавливается импульс положительной полярности (лог.1). Этот 1 - секундный импульс поступает на затвор токового ключа VT1 и (через элемент DD9.3) на затвор токового ключа VT2. При этом на 1 секунду активизируются стоковые нагрузки VT1 и VT2: реле К1 срабатывает, а активный зуммер BF1 издаёт тональный сигнал «Пи-и-и», извещающий об окончании очередной выдержки.

Спад 1 - секундного импульса с выхода (вывода 11) DD8.4 также поступает на вход (на левую обкладку конденсатора С7) ФКИ №2, и на его выходе (на правой обкладке конденсатора С7) формируется отрицательный импульс, который инвертируется элементом DD8.3 и появляется на его выходе (выводе 4) DD8.3. Далее установка и запуск остальных (со второй по девятой) выдержек производится аналогично первой (запускаемой через ФКИ № 1, а не ФКИ №2).

По окончании отработки девятой выдержки на вход «С» (вывод 15) счётчика DD12 поступает 10-й фронт и на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 6, 11, 14, 2) DD12 устанавливается код 01012. Элемент DD9.1 «2И» дешифрирует двоичный код десятичного числа «10» и на его выходе (выводе 8) DD9.1 устанавливается лог.1. Эта лог.1 поступает на вход «CJ» (вывод 5) DD12 и запрещает дальнейшую работу счётчика DD12. Кроме того, эта же лог.1 поступает: 1) на вход «С» (вывод 3) триггера DD5.2 и возвращает DD5.2 в исходное (нулевое) состояние; 2) на индикатор «Стоп», собранный на левой точке индикатора HG1 старшего десятичного разряда.

Логический 0 на прямом выходе (выводе 1) DD5.2 запрещает работу управляемого тактового генератора C5-R21-DD8.1. А логическая 1 на инвертирующем выходе (выводе 2) DD5.2 поступает на входы «К» (выводы 7) дешифраторов DD7 и DD11, что приводит к гашению семиэлементных светодиодных индикаторов HG1 и HG2.

Повторно запустить таймер с ранее записанными в ОЗУ выдержками можно, если последовательно нажать кнопку SB11 «R» и SB10 «Пуск». Повторные запуски таймера с рабочими циклами из 9 записанных выдержек можно производить любое нужное количество раз, пока включено питание ПТЭ и информация в ОЗУ не стёрта.

Записать новые выдержки в ОЗУ можно и без выключения питания. Для этого нажимают кнопку SB11 «R» и кнопки «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» в нужной последовательности.

Диод VD5 необходим для исключения работы зуммера и срабатывания реле при стартовой установке ПТЭ.

ИМС дешифраторов DD7 и DD11 включены по типовым схемам, работающим на семиэлементные светодиодные индикаторы HG1 и HG2 красного цвета свечения с ОК.

Рассмотрим случай, когда подачей фронта на входы PE (выводы 1) счётчиков DD6 и DD10 из ОЗУ считан код выдержки «710» (70 секунд) 11102. На выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 6, 11, 14, 2) DD6 появляется код 11102, установленный на входах предустановки D1, D2, D3, D4 счётчика DD6. А на выходах «1», «2», «4», «8» (выводах 6, 11, 14, 2) DD10 появляется код 00002, жёстко установленный на входах предустановки D1, D2, D3, D4 счётчика DD10. Дешифратор DD7 преобразует 4-х разрядный двоичный код, поступающий с выходов счётчика DD6 на входы «1», «2», «4», «8» (выводы 5, 3, 2, 4) DD7 в семиэлементный, предназначенный для работы семиэлементного индикатора HG1. На выходах «a», «b», «c», «d», «e», «f», «g» (выводах 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14) DD7 устанавливаются уровни 1110000 (соответственно), то есть разность потенциалов возникает только на трёх сегментах («a», «b», «c») индикатора HG1, которые и высвечивают цифру «7». Яркость свечения HG1 установлена общим для всех сегментов резистором R19. Такое упрощение (1 резистор вместо 7 резисторов) возможно только для суперъярких индикаторов. Они имеют субъективно высокую яркость свечения даже при малых (сотни мкА) рабочих токах, и перепады яркости при высвечивании самой яркой и самой бледной («1» и «8») цифр едва заметны.

Дешифратор DD11 и индикатор HG2 работают аналогично, но считывания кодов из ОЗУ для младшего десятичного разряда не требуется. Жёстко установленная на входах предустановки DD10 информация (код 00002,) и снятая с выходов счётчика DD10 «превращается» в цифру «0» на индикаторе HG2. Так на составном десятичном индикаторе - «Табло» HG1 и HG2 высвечивается выдержка 70 секунд. Реверсивный отсчёт выдержки начинается, с поступлением счётного фронта на входы «С» (выводы 15) реверсивных счётчиков DD6 и DD10. Реверсивный режим работы счётчиков установлен логическим 0 на входах «±1» (выводах 10) DD6 и DD10. Двоично-десятичный режим работы счётчиков установлен логическим 0 на входах «В/D» (выводах 9) DD6 и DD10. Соединение выхода «Переполнение» (вывода 7) счётчика DD10 младшего разряда с входом «CJ» (выводом 5) счётчика DD6 старшего разряда и подача тактовых счётных импульсов на объединённые входы «С» (выводы 15) счётчиков DD6, DD10 является типовой схемой включения для двухразрядного счёта входных импульсов.

Режим работы дешифраторов DD7 и DD11 на семиэлементные светодиодные индикаторы с ОК установлен логическим нулём на входах «S» (выводах 6).

Лог.1на входах «С» (выводах 1) DD7 и DD11 устанавливает режим моментальной дешифрации. (При логических нулях на входах «С» (выводах 1) DD7 и DD11 устанавливается режим «Память»). Конденсатор С17 фильтра постоянного тока обеспечивает стабильную работу зуммера BF1. Интегральный стабилизатор DA1 необходим для согласования U питания ПТЭ с рабочими напряжениями зуммера BF1 (+3 Вольта) и реле К1 (+2 Вольта). Керамические конденсаторы С11 и С13, располагаемые рядом с входом и выходом DA1, обеспечивают стабильный запуск и работу стабилизатора.

Основным потребителем тока в ПТЭ является DD3. При напряжении питания +4,8 Вольта ток не превышает 100 мА.

Настройка ПТЭ.

1). Временно вынимают из розетки (сокеты) стабилизатор DA1 и замеряют ток, потребляемый ПТЭ. Ток не должен превышать 100 мА. В противном случае ещё раз проверяют монтаж и устраняют ошибки.

2). Устанавливают DA1 в розетку (сокету). Тумблер SA1 устанавливают в положение «Вкл.» и нажимают кнопку «Пуск» для запуска управляемого тактового генератора C5-R21-DD8.1. Проверяют частоту импульсов (1 Гц) на выходе (выводе 3) DD8.1 и в случае необходимости уточняют её подбором сопротивления резистора R21. Для этого отключают питание ПТЭ, выпаивают резистор R21, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые постоянный (с номиналом на 30 … 50% меньшем) и подстроечный с номиналом 1,0 … 2,2 МОм. Включают питание и вращением движка подстроечного резистора устанавливают необходимую частоту прохождения импульсов. Затем снова выключают питание ПТЭ, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление тестером в режиме Rx (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 … 20 % ряда) номинала и впаивается на место R21.

3). Остальная часть настройки может проводиться «по прохождению сигнала» путём проверки работоспособности ПТЭ согласно вышеописанному принципу работы: а) в режиме записи; б) в режиме считывания.

4). При необходимости уточняют яркость свечения индикаторов (резистором R19* для HG1 и резистором R25* для HG2). Номинальный ток каждого («a», «b», «c», «d», «e», «f», «g») выхода дешифратора К176ИД2 (при питании напряжением +9 Вольт) равен 2 мА. Поэтому при сниженном напряжении питания ИМС К176ИД2 до +4,8 Вольт ток каждого выхода дешифратора может быть пропорционально увеличен.

Оперативно «заглушить» (на время настройки) зуммер BF1 можно заклеив его излучающее отверстие кусочком изоляционной ленты.

5). При ложных запусках ПТЭ при работе в условиях сильных ВЧ - помех, следует увеличить помехоустойчивость триггера DD5.2. Для этого сопротивление резистора R20 уменьшают до 10 … 20 кОм или параллельно выводам питания (выводы 7 и 14) впаивают керамический блокировочный конденсатор ёмкостью 0,022 … 0,068 мкФ. Аналогичная процедура выполнена и для счётчика DD12. Чем меньше длина выводов блокировочных конденсаторов, тем выше будет помехоустойчивость ПТЭ.

6). При использовании в составе ПТЭ самодельных или других кроме рекомендуемых (МП12) кнопок, имеющих время переключения (в течение которого идёт дребезг) более 10 … 15 мс возможны двойные (ложные) запуски ОВ №1. Об этом сообщают двойные тональные сигналы «Пик» «Пик». В таком случае рекомендуется увеличить ёмкость С1, чтобы импульсы на прямом выходе (выводе 1) DD4.1 стали одиночными.

Информация любителям модернизации схем.

Заставить зуммер BF1 звучать непрерывно можно, если в режиме реверсивного отсчёта через 0,5 секунд после установки на табло цифр «00» воспользоваться ИК ПДУ и переключить таймер в положение «Стоп».

DA1 можно исключить, если применить зуммер TR-1205y (5 Вольт, 20 мА) и реле К1 с напряжением срабатывания более 4 Вольт.

Выдержки, устанавливаемые ПТЭ, можно сделать на 9 секунд длиннее, то есть 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 и 99 секунд, а не 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 секунд. Для этого необходимо на входах предустановки D1, D2, D3, D4 (выводах 4, 12, 13, 3) счётчика DD10 установить код 10012, (вместо указанного на рисунке 1 кода 00002).

Попробовать увеличить все выдержки в 60 раз, то есть сделать их не «секундными», а «минутными», можно, если увеличить С5 до 47 мкФ, а резистор R21 до 1,5 … 2 МОм. При лабораторной проверке период следования генератора практически увеличивался до 15 секунд при С5 = 10 мкФ, и R21 = 2,7 МОм. Однако данный генератор имеет одну нежелательную особенность: длительность первого формируемого импульса до 1,5 … 2 раз больше, чем последующие импульсы.

При желании сделать наборное кнопочное табло миниатюрным, можно использовать всего 5 кнопок: «1», «2», «3», «5», «9» (которым соответствуют выдержки в 10, 20, 30, 50, 90 секунд). Конечно, это снижает функциональные возможности ПТЭ, но и преимущества (не требуется много кнопок, возможность разместить ПТЭ в более миниатюрном корпусе) такого варианта очевидны. Под такой вариант ПТЭ разработана печатная плата.

Детали ПТЭ.

В ПТЭ применены резисторы ОМЛТ, С2-23. Конденсаторы С4, С14 … С18 оксидные типа К50-35 или зарубежного производства. Остальные конденсаторы керамические типа КМ, К10-7, К10-17. Полевые транзисторы VT1 и VT2 КП505А можно заменить КП501А или транзисторами с другими цоколёвками: КП504А, BF170. Микросхема DD1 74HC147D (Soic) может быть заменена КР1564ИВ3 (DIP16 с изменением трассировки печатной платы). Микросхема DD2 К561ЛА8 имеет аналог CD4012A. Микросхема DD3 К155РУ2 имеет аналоги КМ155РУ2, 155РУ2, SN7489. ИМС DD4, DD13, DD14 К561ТМ2 имеет аналог CD4013A. ИМС DD5 564ТМ2 вероятно можно заменить CD4013A (К561ТМ2 имеет меньшие выходные токи, чем 564ТМ2 и потребует согласования с DD3, например, через 564ПУ4). ИМС DD6, DDD10 К561ИЕ14 можно заменить CD4029A. При использовании 564ИЕ14 придётся переработать рисунок печатной платы. ИМС DD7, DD11 К176ИД2 зарубежных аналогов не имеют. ИМС DD8 К561ТЛ1 может быть заменена CD4093A. ИМС DD9 К561ЛП13 зарубежных аналогов не имеет. ИМС DD12 564ИЕ11 вероятно можно заменить MC14516 (К561ИЕ11 имеет меньшие выходные токи, чем 564ИЕ11 и потребует согласование с DD3, например через 564ПУ4). Стабилизатор КР1158 ЕН3A можно заменить КР1158ЕН3. Индикаторы HG1 и HG2 SC08-11SRWA (красные суперъяркие) можно заменить менее яркими: оранжевыми SC08-11EWA, жёлтыми SC08-11YWA, зелёными SC08-11GWA фирмы «Kingbright» или аналогичными производства Китая. Зуммер BF1 TR-1203y (3 Вольта, 20 мА) можно (с уменьшением громкости звука) заменить TR-1205y (5 Вольт, 20 мА). Оперативно уменьшить громкость звучания зуммера можно, заклеив отверстие излучателя кусочком скотча или изоленты. Тумблер SA1 типа МТ1, MTS102, SMTS102 или аналогичные с одной парой переключающихся контактов. Кнопки SB1 … SB9 - типа МП12; SB10 и SB11 - КМ-1. Гнездо XP1 – гнездо питания с размыкателем, например, от портативного транзисторного радиоприёмника. Гнездо XP2 – розетка ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р. GB1 – 4 аккумулятора типоразмера АА - size и ёмкостью 650 … 2850 мА/час.

Почти все детали ПТЭ размещены на печатной плате из односторонне фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Размер платы 117 х 110 х 2 мм (см. рисунки 2 и 3). Диаметр отверстий на печатной плате под микросхемы 0,7 … 0,8 мм, под остальные РЭК – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD и DVD – дисков.

Но можно воспользоваться более современным методом. О методе термопереноса рисунка трассировки ПП подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ), пройдя по ссылке:

О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня» на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести низковольтным паяльником с антистатическим браслетом на запястье руки. Браслет (через резистор сопротивлением 1 МОм, 1 Ватт) многожильным проводником в изоляции подключается к заземлению.

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию гуманитарный блок к статье ПТЭ1.

Для начала вашему вниманию предлагается ребус (рисунок 4) из раздела «Искусство обращения с машинами». Аксиома Канна. Если не любопытно, можно не разгадывать. К нахождению пароля разгадывание этого ребуса не ведёт. Но многим окажется полезным.

Полный ответ к ребусу ПТЭ1 №1:

По полному ответу к ребусу несложно выделить ответ и заодно можно проследить почему так, а не иначе читаются рисунки, составляющие ребус. Большое пожелание - не заглядывать сразу в ответ, а попытаться разгадать ребус самостоятельно.

Ответ к ребусу ПТЭ1 №1:

Далее предлагаем вам «побороться» за открытие файла «PTE1_4work». К отгадыванию предлагаются 3 загадки.

Загадка №1 (загадка - шарада).

Начальные буквы ищи на футболе.

Возьми половину игры и - довольно.

О двойке последних не стоит гадать:

С конца слова «море» француз может дать.

Если загадка не поддаётся, прочитайте подсказку:

Загадка №2

Многие его устанавливают, но далеко не всегда ему повинуются.

И ещё одна загадка, пожалуй, самая лёгкая:

Загадка №3

Этот гаджет вам в зачёт совершит секунд полёт.

Лишь на кнопку «Т» нажмите, и про время напишите.

Разгадав загадки, следует ввести ответ к загадкам в строку «Пароль» файла «PTE1_4work». Тогда вы сможете, получить комплект схем для изготовления ПТЭ1, и в качестве бонуса готовый к термопереносу (также в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Также, (к тихой радости любителей разгадывать ребусы) Вы сможете в открытом виде прочитать ответ к ребусу №1. Архив файла «PTE1_4work» можно скачать здесь:

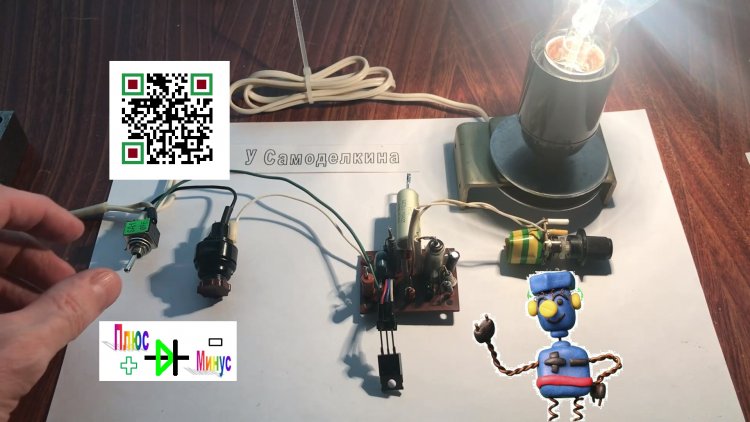

ВИДЕО

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её внешнего вида, то откройте видео «ПТЭ1» (79,1 МБ), пройдя по ссылке:

Для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR - кодом:

А вот, что хотела сказать о ПТЭ наш «технобот», непревзойдённый диктор и постоянный обитатель Яндекса - Алиса:

Я хочу заявить протест размещению на сайте морально устаревших конструкций. Правда к программируемому таймеру экзаменатора этот протест не относится, так как это продукт «на века». Промышленность (наверное, из-за небольшого спроса) такие таймеры не выпускает. А если у пользователя есть смартфон или айфон, то их приложения «Часы» почти могут заменить такой циклический таймер. Почти, да не совсем. К тому же такие гаджеты из-за их стоимости не всем доступны. А на безрыбье, как известно, и рак – рыба. И, наконец, критические замечания.

1). В таймере зачем-то два индикатора включения питания. Один индикатор можно исключить!

2). В таймере секундный тактовый генератор изготовлен без кварцевого резонатора по упрощённой схеме с использованием RC-цепи. Хотя во многих случаях высокая стабильность и не требуется.

3). На печатной плате таймера предполагается установка пятидесяти одной проволочной перемычки. Не у каждого радиолюбителя хватит терпения впаять столько перемычек.

4). Взаимное расположение органов управления и контроля на передней панели таймера оставляет желать лучшего.

5). У светодиодных индикаторов таймера слишком вызывающий – красный - цвет свечения. Я бы использовала индикаторы зелёного и синего цвета. В крайнем случае – белого.

6). Рисунок фальшпанели проще было бы разработать на компьютере и распечатать, а не расклеивать индивидуальные бумажные шильдики под каждым органом управления.

А теперь хвалебные замечания:

1). Хорошо, что в схеме таймера только цифровые микросхемы. Поэтому, в случае безошибочного монтажа с проверенными деталями, таймер будет работоспособным уже при первом включении.

2). Внутри корпуса много свободного места и при желании в нём можно разместить дополнительные устройства. Например, встроенный блок питания, индикатор номера текущей выдержки, устройство авто выключения, устройство акустического контроля, индикатор разряда батареи и тому подобное.

3). Специально посчитала количество микросхем, задействованных в таймере, и хочу поставить лайк автору статьи за усидчивость, обнаруженную при доведении поделки до победного конца.

На этом позвольте откланяться: улетаю на коллоквиум по созданию приложений циклических таймеров для смартфонов, айфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Пожелайте мне удачи! И крепче держите в руках ваши миролюбивые паяльники!!!

Некоторые особенности изготовления ПТЭ1

Рисунок 5.

Печатная плата ПТЭ1 изготовлена из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2,0 … 2,5 мм. и размерами 110 х 117(h) мм.

Задняя стенка ПТЭ1 выполнена из фольгированного стеклотекстолита толщиной 3 мм. и обклеивается текстурной плёнкой под дерево. К основному корпусу задняя стенка крепится четырьмя винтами М3х8 с шайбами М3. После приклеивания плёнки, отверстия восстанавливаются однонаправленным (вниз) движением круглого надфиля.

Рисунок 7. Задняя стенка ПТЭ1 в сборе.

Рисунок 7. Задняя стенка ПТЭ1 в сборе.

Рисунок этикетки предварительно «ламинируется» прозрачным односторонним скотчем, имеющим ширину 50 мм, а затем смазывается клей-карандашом и приклеивается к корпусу ПТЭ1 сверху справа.

При работе с клей-карандашом на стол следует подложить дополнительный слой бумаги, который будет не жалко выбросить после завершения работы.

Рисунок 10. Без комментариев.

Рисунок 11.

Несмотря на то, что клей-карандаш предназначен для бумаги и картона, этикетка хорошо держится и на пластмассовой поверхности.

Рисунок 12.

В авторском варианте груз лежал на этикетке в течение 1 часа.

Рисунок 13.

Так выглядит переделанный для ПТЭ1 блок питания от старой игры производства КНР.

Рисунок 14.

Внешний вид ПТЭ1 спереди-сверху. Разъём «Табло» является резервным (для расширения функциональных возможностей ПТЭ1). Габаритные размеры корпуса (с учётом выступающих деталей) ПТЭ1 260 х 65 х 125 мм.

Рисунок 15.

ПТЭ1 во включённом состоянии. При показаниях «00» на индикаторе звучит тональный зуммер. Далее следует переход к следующей выдержке.

Рисунок 16.

Текущая выдержка может быть приостановлена нажатием любой кнопки любого ИК – ПДУ от БРЭА. На рисунке 16 выдержка остановлена на показаниях «18». Светящаяся точка справа от «1» указывает, что отсчёт выдержки приостановлен. Продолжить отсчёт выдержки можно повторным нажатием кнопки ИК – ПДУ.

Более полное и наглядное описание работы с ПТЭ1 смотрите в видео «ПТЭ1»

Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести низковольтным паяльником с антистатическим браслетом на запястье руки. Браслет (через резистор сопротивлением 1 МОм, 1 Ватт) подключается к заземлению. Перемычки желательно выполнить из медного одножильного провода диаметром 0,25 … 0,4 мм. Для многих ИМС в плату впаиваются специальные розетки с шагом между выводами 2,5 мм. ИМС с корпусом DIP14 и DIP16 устанавливаются в плату по окончании пайки остальных деталей.

Схема ПТЭ была проверена и показала отличные результаты. При необходимости печатную плату другой конфигурации легко разработать, например, с использованием компьютерной программы layout30 (Sprint_layout 3-я версия) и экспортировать файлы, пройдя путь: Файл. Экспорт файла. Экспорт файла в формате .bmp.

Примечание 1:

Входы (выводы 1, 3, 4, 5) ИМС DD1, оставшиеся незадействованными (при исключении SB4, SB6 … SB8; R4, R6 … R8), подключены к шине «+» (без токоограничительного резистора) для повышения помехоустойчивости работы DD1.

Примечание 2:

В статье ПТЭ1 использованы загадки ЗРТ2 №28, №87, №91 и ребус №4 из сборника РЗМ (Ребусы «Закон Мёрфи»).

![]()