Список сокращений, применённых в статье СДК

ГУН – генератор, управляемый напряжением.

ИМС - интегральная микросхема.

ПП – печатная плата.

РЭК - радиоэлектронные компоненты.

СДК – сирена для Кена.

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

Главная отличительная особенность СДК - в использовании упрощённого варианта ЦАП (цифро-аналогового преобразователя) вместо классической, но более сложной R-2R матрицы.

Вторая отличительная особенность СДК в том, что сирена работоспособна в широком диапазоне питающих напряжений (от +3 до +9 Вольт).

Третья отличительная особенность в том, что на выходе СДК имеется симметричный усилитель тока, согласующий выход ГУНа с низким импедансом излучателя. Причём, выход СДК (без отключения излучателя) может подключаться ко входу компактного или стационарного УМЗЧ.

Основной недостаток СДК – изменение частоты выходного сигнала при изменении питающего напряжения – оправдан максимальной простотой схемы СДК.

Составные части СДК

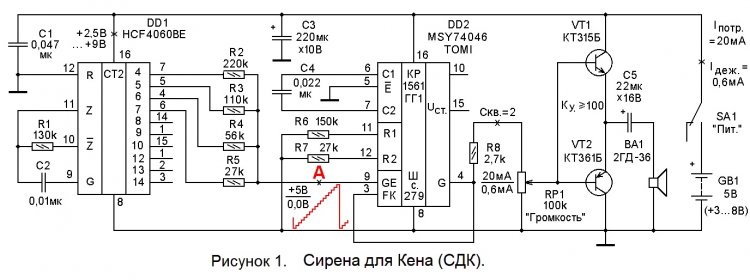

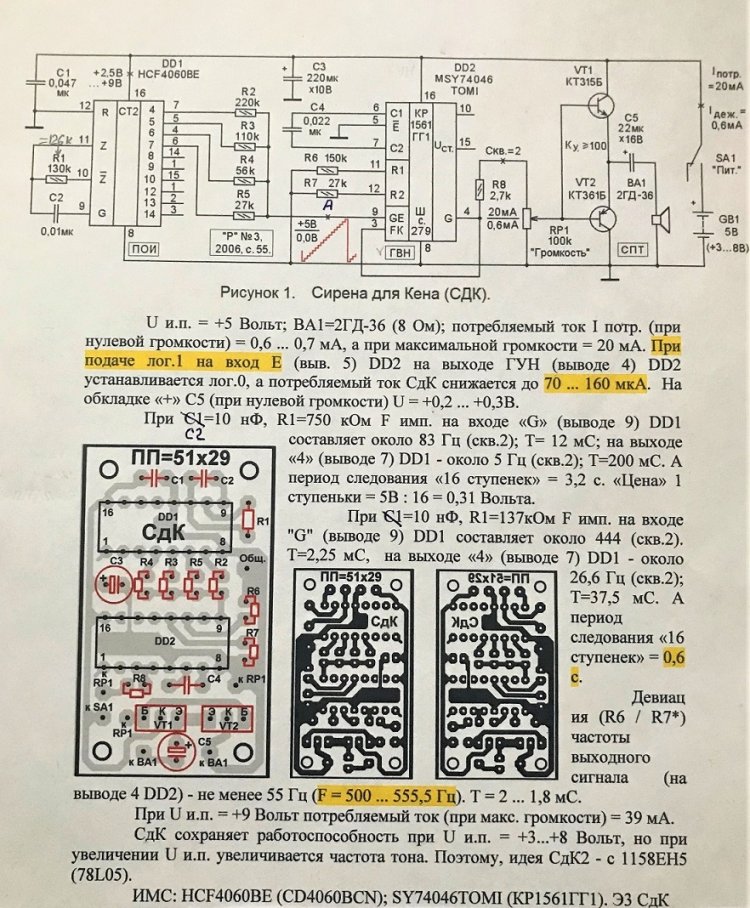

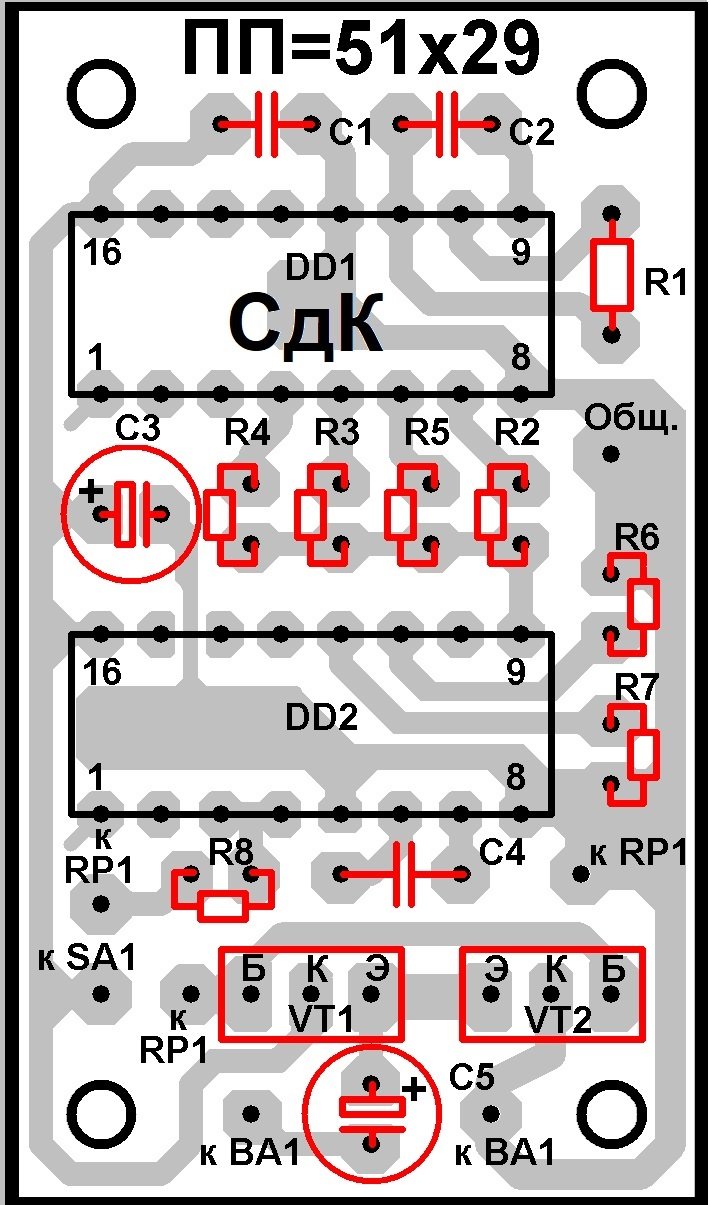

СДК (см. рисунок 1) состоит из:

- 4 - разрядного счётчика - делителя DD1 HCF4060BE, имеющего максимальный К дел. = 16384, со встроенным генератором и внешними времязадающими элементами С2, R1;

- резисторов R2 … R5, имеющих соотношение сопротивлений в пропорции 8-4-2-1 и образующих простейший 4-разрядный ЦАП;

- ГУНа (генератора, управляемого напряжением), выполненного на ИМС DD2 MSY74046 и времязадающих элементах С4 R6 R7;

- делителя напряжения, выполненного на резисторе R8 и регуляторе громкости – потенциометре RP1;

- симметричного усилителя тока, выполненного на биполярных транзисторах VT1 и VT2 разной структуры;

- развязывающего оксидного конденсатора C5;

- ВЧ - излучателя BA1 c импедансом (сопротивлением постоянному току) 8 Ом;

- тумблера SA1 «Пит.» типа MTS-102 или SMTS-102;

- керамического безындукционного конденсатора C1;

- оксидного конденсатора C3 фильтра постоянного тока;

- батареи GB1.

Работа СДК

После включения питания тумблером SA1 «Пит.», напряжение с батареи GB1 поступает на конденсаторы С1 и C3 фильтра постоянного тока и быстро заряжает их. Задающий встроенный в ИМС DD1 генератор c внешними времязадающими элементами С2, R1 начинает работу. На выходах «4», «5», «6», «7» (выводах 7, 5, 4, 6) счётчика DD1 появляются прямоугольные импульсы положительной полярности. Эти импульсы поступают на входы резистивного (R2 R3 R4 R5) цифро-аналогового преобразователя. Каждое увеличение двоичного кода на единицу, вызывает ступенчатый рост на +0,3 Вольта постоянного напряжения на выходе ЦАП (на общей точке А соединения резисторов R2 … R5). С ростом постоянного напряжения на входе «GE» (выводе 9) DD2 пропорционально увеличивается частота меандра на выходе «G» (выводе 4) DD2 (ГУНа). После появления 15 - й ступеньки постоянного напряжения на выходе ЦАП (в точке А), выходная частота ГУНа резко (по сравнению с начальной) уменьшается. Далее процесс формирования 16-ступенчатых пачек с плавным увеличением и резким понижением (и постоянного напряжения, и частоты) повторяется. Диапазон перестройки ГУНа по частоте (так называемая «девиация») зависит от соотношения сопротивлений резисторов R6 и R7.

С выхода G (вывод 4) DD2 сигнал поступает на делитель напряжения, выполненный на резисторе R8 и регуляторе громкости – потенциометре RP1.

Если установленного диапазона перестройки ГУНа по частоте окажется недостаточно, можно уменьшить сопротивление резистора R6. При этом диапазон перестройки ГУНа увеличится. В принципе сопротивление резисторов R6 и R7 может быть не менее 10 кОм, а ёмкость С4 - более 100 пФ.

Снятие параметров СДК

U и.п. = +5 Вольт; BA1=2ГД-36 (8 Ом); потребляемый ток I потр. (при нулевой громкости) = 0,6 ... 0,7 мА, а при максимальной громкости = 20 мА. При подаче лог.1 на вход Е (выв. 5) DD2 на выходе ГУН (выводе 4) DD2 устанавливается лог.0, а потребляемый ток СдК снижается до 70 ... 160 мкА. На обкладке «+» С5 (при нулевой громкости) U = +0,2 ... +0,3В.

При С2=10 нФ и R1=750 кОм, F имп. на входе «G» (выводе 9) DD1 составляет около 83 Гц (скв.2); Т= 12 мС; на выходе «4» (выводе 7) DD1 - около 5 Гц (скв.2); Т=200 мС. А период следования «16 ступенек» = 3,2 с. «Цена» 1 ступеньки = 5 Вольт : 16 = 0,31 Вольта.

При С2=10 нФ и R1=137кОм F имп. на входе «G» (выводе 9) DD1 составляет около 444 (скв.2). Т=2,25 мС, на выходе «4» (выводе 7) DD1 - около 26,6 Гц (скв.2); Т=37,5 мС. А период следования «16 ступенек» = 0,6 с.

Девиация (R6 / R7*) частоты выходного сигнала (на выводе 4 DD2) - не менее 55 Гц (F = 500 ... 555,5 Гц). Т = 2 ... 1,8 мС.

При U и.п. = +9 Вольт потребляемый ток (при максимальной громкости) = 39 мА.

СдК сохраняет работоспособность при U и.п. = +3...+8 Вольт, но при увеличении U и.п. увеличивается частота тона.

Настройка СДК

СДК, собранная без ошибок и из исправных компонентов, работоспособна без настройки при первом включении. Перед выбором корпуса для СДК рекомендуется однозначно выбрать с какой нагрузкой будет работать сирена.

Авторский вариант был проверен при работе:

1). С пассивным зуммером, имеющим импеданс 16 Ом.

2). С тремя пассивными зуммерами, имеющими импеданс 16 Ом и включёнными параллельно.

3). С головкой динамической 0,5ГДШ-2 (8 Ом).

4). С ВЧ-головкой динамической 2ГД-36 (8 Ом).

Громкость звука сирены при работе с одной и тремя пассивными зуммерами почти не различима. Максимальная громкость наблюдается при работе с ВЧ-головкой. Последним двум нагрузкам характерен менее выраженный механический резонанс и возможность работы в более широком диапазоне воспроизводимых частот (возможность сдвинуть влево или вправо от «средней частоты»).

Подстройка может заключаться в следующем:

1). Глубину девиации (разницу частот между первой и шестнадцатой ступенькой) можно уточнить соотношением R6 и R7. При указанных на рисунке 1 номиналах резисторов R6 и R7 перестройка ГУНа по частоте осуществляется в 5,5 раза. Если установленного диапазона перестройки ГУНа по частоте окажется недостаточно, можно уменьшить сопротивление резистора R7. При этом диапазон перестройки ГУНа увеличится.

2). Частоту задающего генератора (C2 R1 DD1) можно изменить подбором R1. Для этого резистор R1 временно заменяют «лабораторной парой» - двумя, соединёнными последовательно (постоянным 80 … 100 кОм и подстроечным 0,5 … 1 МОм). Включают питание СДК (SA1 - в правое положение) и, вращая шлиц подстроечного резистора отвёрткой, на слух выбирают понравившийся характер звучания. Далее, не изменяя положения шлица подстроечного резистора, выключают питание, выпаивают «лабораторную пару» и тестером измеряют её суммарное сопротивление. Выбирают резистор с ближайшим (к измеренному) номиналом из имеющихся, и впаивают его вместо резистора R1.

Детали СДК

В СДК применены постоянные резисторы МЛТ, С2-23, С2-33 с мощностью рассеивания 0,125 Ваттт. Конденсаторы C1, C2, C4 керамические типа КМ, К10-17 или малогабаритные зарубежного производства. Остальные конденсаторы оксидные типа К50-35 или зарубежного производства. Микросхему DD1 HCF4060BE можно заменить CD4060BCN, HCF4060BEY и CD4060BEE4. Микросхему DD2 MSY74046TOMI можно заменить CD4046 или отечественной КР1561ГГ1. Транзистор VT1 КТ315Б можно заменить S9014C или любым из группы КТ315, КТ3102 с коэффициентом усиления по току не менее 100. Транзистор VT2 КТ361Б можно заменить КТ3107 (И, К, Л), зарубежным S9015 (B, C, D, L, N) или любым из группы КТ361 с коэффициентом усиления по току не менее 100. Головку динамическую BA1 2ГД-36 можно заменить пассивным зуммером 3/5 Вольт (артикул 00411) из интернет-магазина MCU. В принципе импеданс излучателя BA1 может быть от 8 до 15 Ом. Тумблер SA1 – на 2 положения: MTS102, SMTS102 или аналогичный.

Информация любителям улучшать схемы

1). Для стабилизации частоты задающего генератора (C2 DD2 R2), конденсатор С2 можно заменить кварцевым резонатором, по аналогии с [1].

2). Вместо батарейного питания для СДК можно применить сетевое питание от адаптера (блока питания) с рабочим напряжением от 5 до 9 Вольт.

3). При питании СДК от адаптера в схему можно ввести светодиодный индикатор, например, на красном мигающем светодиоде типа ARL-5013URC-B. При питающем напряжении до + 6 Вольт для ARL-5013URC-B дополнительный токоограничительный резистор, включаемый последовательно, не требуется.

4). Выключать сирену можно электронным способом. При подаче лог.1 на вход Е (выв. 5) DD2 на выходе ГУНа (выводе 4) DD2 устанавливается лог.0 и экономичный токовый режим.

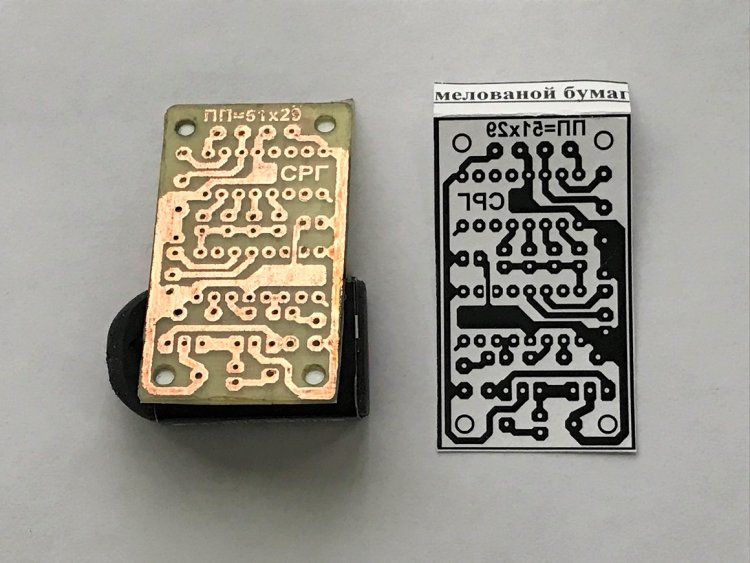

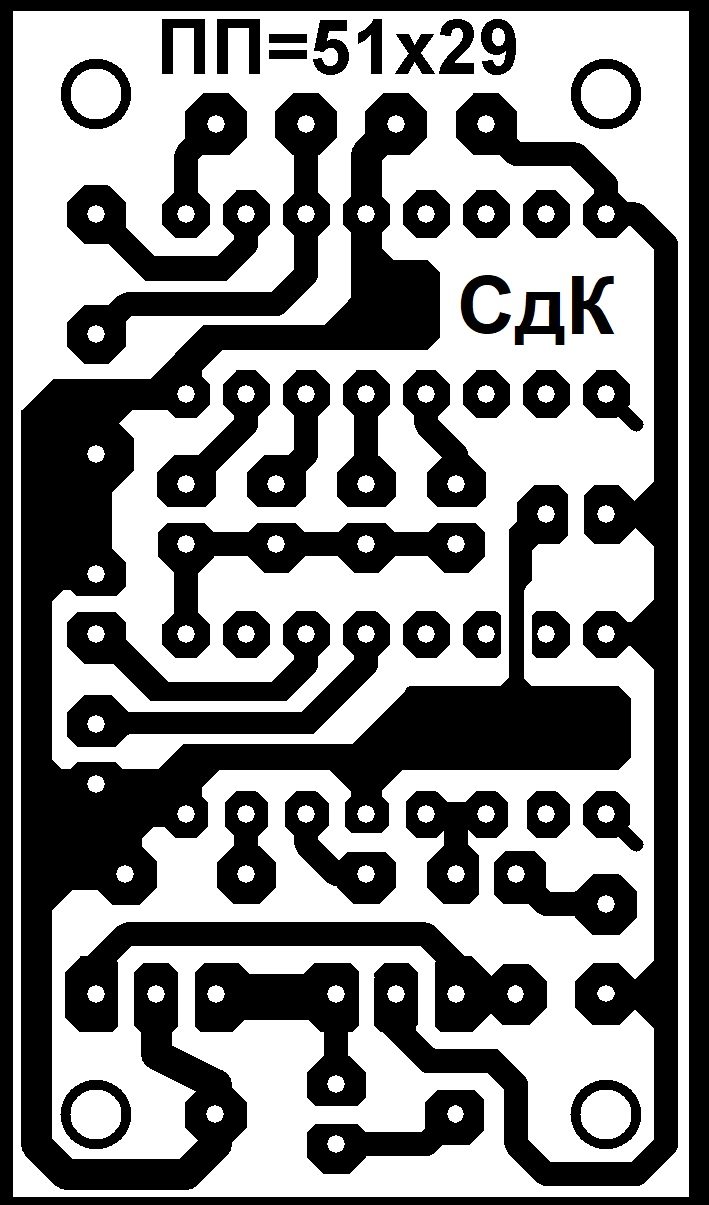

Печатная плата СДК выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 51 х 29 х 1,5 мм (см. рисунки 2 и 3). Диаметр отверстий на печатной плате под микросхему 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм, под крепёжные отверстия – 3,2 мм.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса. О методе термопереноса рисунка трассировки ПП (печатной платы) подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ), пройдя по ссылке:

О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня» на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

Пайку ИМС полевой структуры рекомендуется вести заземлённым жалом низковольтного паяльника. Обойтись без заземления можно, если для установки на плату ИМС применить специальные розетки. Полевые структуры на плату устанавливают после окончания пайки остальных деталей.

Большинство радиоэлектронных компонентов СДК (кроме излучателя ВА1, регулятора RP1 «Громкость», батареи GB1 и тумблера SA1) расположено на печатной плате, которая устанавливается в корпусе мыльницы прямоугольной формы размерами 100х60х25 мм.

Составные части СДК размещаются, например в корпусе – мыльнице размером 100 х 60 х 32 мм.

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию гуманитарный блок к статье СДК. Первая часть гуманитарного блока – три загадки радиотехнической тематики.

Загадка №1.

Голос есть, пауз нет. О чём «поёт»

- не разобрать, но страшно становится.

Может быть, вам в большей степени понравится другая загадка. Попробуйте прочитать подсказку:

Загадка №2.

«То как зверь она завоет,

то заплачет как дитя».

А вот и последняя - третья загадка – тоже не очень длинная, но с историческим оттенком. Вспомите, какие мифические создания (более злые, чем русалки) водятся во глубине вод Средиземного моря, и ответ к загадке готов.

Загадка №3.

Я ни Сцилла, ни Харибда,

но когда я включена,

о событиях опасных

сообщаю вам всегда.

Вторая часть гуманитарного блока – ребус СДК №1. Он является дублирующим заданием к загадкам. Если ни одна загадка не отгадана, то попробуйте разгадать ребус (см. рисунок 4). Ну, и ещё одна подсказка: в слове всего 6 букв.

Рисунок 4.

Полный ответ к ребусу СДК №1:

По полному ответу к ребусу несложно выделить ответ и проследить почему так, а не иначе читаются рисунки, составляющие ребус.

Разгадав загадки или ребус, следует ввести ответ в строку «Пароль» файла «SDK_4work». Тогда вы сможете, получить комплект КД для изготовления СДК, и в качестве бонуса готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Также, Вы сможете в открытом виде прочитать ответ к ребусу №1. Архив файла «SDK_4work» можно скачать здесь:

ВИДЕО

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её работы и внешнего вида, то откройте видео «SDK» (70,2 МБ), пройдя по ссылке:

Для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR – кодом (рисунок 5):

«Рецензия» на СДК от бота Алисы

«Рецензия» на СДК от бота Алисы

Текст рецензии по рекомендации Алисы читает актриса Татьяна Шитова.

Начну, как всегда, с критических замечаний.

1). Очень замысловатые обозначения микросхем. Наверное, буквы спереди и сзади цифр не так уж значимы при поиске аналогов.

2). Если вместо конденсатора С2 установить кварц, то частота сирены не будет изменяться при изменении напряжения питания.

3). Печатная плата получилась такой компактной, что на ней нет места даже для контрольной точки. А так хотелось посмотреть форму ступенек в контрольной точке.

4). Мне кажется, что похожую схему я уже где-то встречала и на печатной плате там было ещё теснее.

Теперь – о достоинствах поделки.

1). Хорошо, что сирену для Кена можно легко превратить в сирену для взрослого человека. Добавить нужно лишь УМЗЧ.

2). Сирену можно включать – выключать электронным способом. Не потребуется щёлкать тумблером «Питание».

3). Схема сирены для Кена предельно проста и экономична.

4). Сирена может быть составной частью других электронных устройств, в которых излучателем служит однотонный активный зуммер.

И в заключение, советы изготовителям поделки.

1). Любителям переделывать печатные платы я бы посоветовала последовательно с резистором R1 установить подстроечный резистор.

2). После проверки схемы на макетной плате, следует выбрать тип излучателя и батареи. А уже затем и фальшпанельку нетрудно будет разработать.

3). Полезно ввести в схему простой стабилизатор питающего напряжения.

Чу!!! Мне на смартфон пришло уведомление по распорядку дня. Как быстро течёт время! Поспешу на мою флипп-лайбу, чтобы задать бортовому компьютеру разработку фальшпанели к сирене для Кена. До встречи!

Некоторые особенности изготовления СДК

Рисунок 06.

Вырезание нескольких печатных плат из уже имеющейся «стандартной» (шириной 51 мм) полоски стеклотекстолита с прямыми углами гораздо проще, чем из листовых кусочков неопределённой формы. Важно лишь при отрезании не нарушить прямоугольность полоски (сохранить углы 90 градусов).

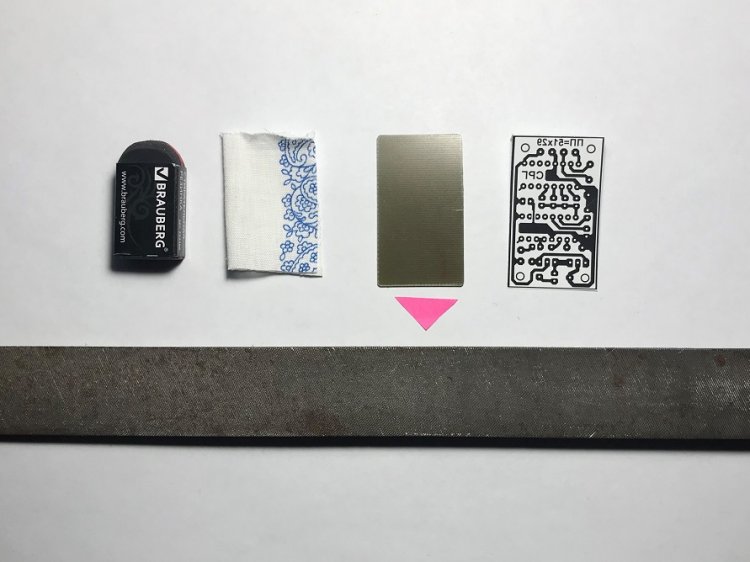

Рисунок 07.

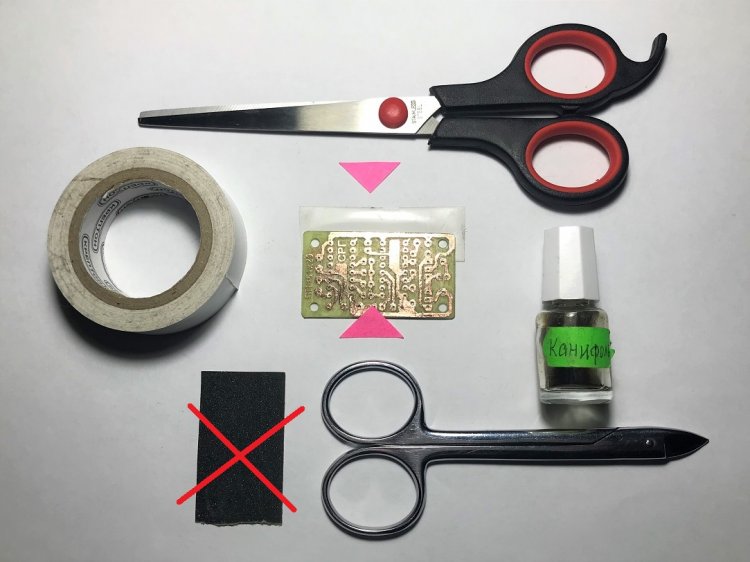

Фольгу ПП зачищают, например, ластиком. Остатки ластика счищают ветошью. Острые кромки ПП обрабатывают на плоском личном или бархатном напильнике.

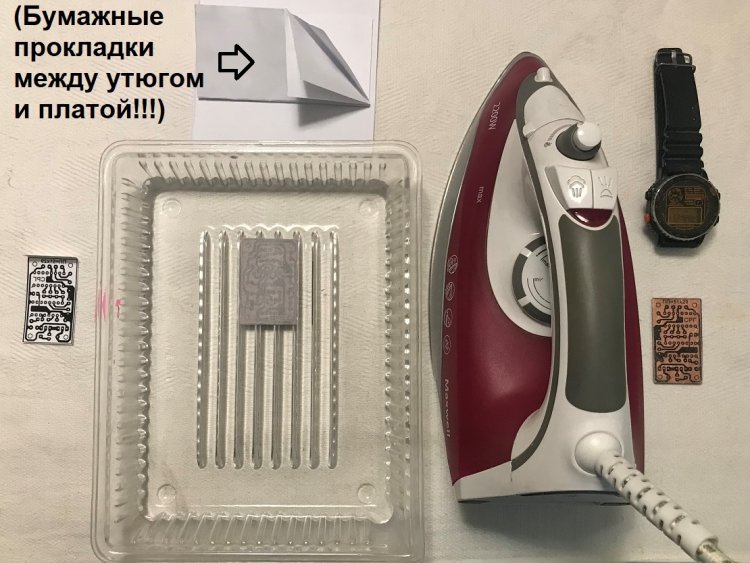

Перенос отражённого рисунка трассировки ПП на фольгированную сторону платы. Приглаживание размоченного рисунка к плате делают электроутюгом через 2-4 слоя бумаги. После переплавления тонера с бумаги на фольгу платы, плату повторно размачивают и (если бумага сама не отстаёт), её не спеша скатывают от центра пальцем как с переводной картинки. Короче говоря, ЛУТ (лазерно-утюжная технология) в действии.

Для приготовления травящего раствора 30 граммов лимонной кислоты растворяют в 100 миллилитрах 3-процентной перекиси водорода. Перед погружением платы, в травящий раствор можно добавить 2-3 чайные ложки нейодированной NaCl (поваренной соли). Той самой соли, что мы добавляем в пищу.

Получившиеся мелкие точки и «пробелы» (места где тонер по какой-либо причине отсутствует) можно подправить вручную. Их закрашивают маркером с кислотостойкими чернилами. Для убыстрения этой работы рядом с ПП размещается бумажный рисунок трассировки ПП.

Маленькое сверло диаметром 3,0 … 3,2 мм предназначено для крепёжных отверстий. Большое сверло (диаметром более 5 мм) – для лёгкой ручной зенковки этих же отверстий.

Рисунок 11.

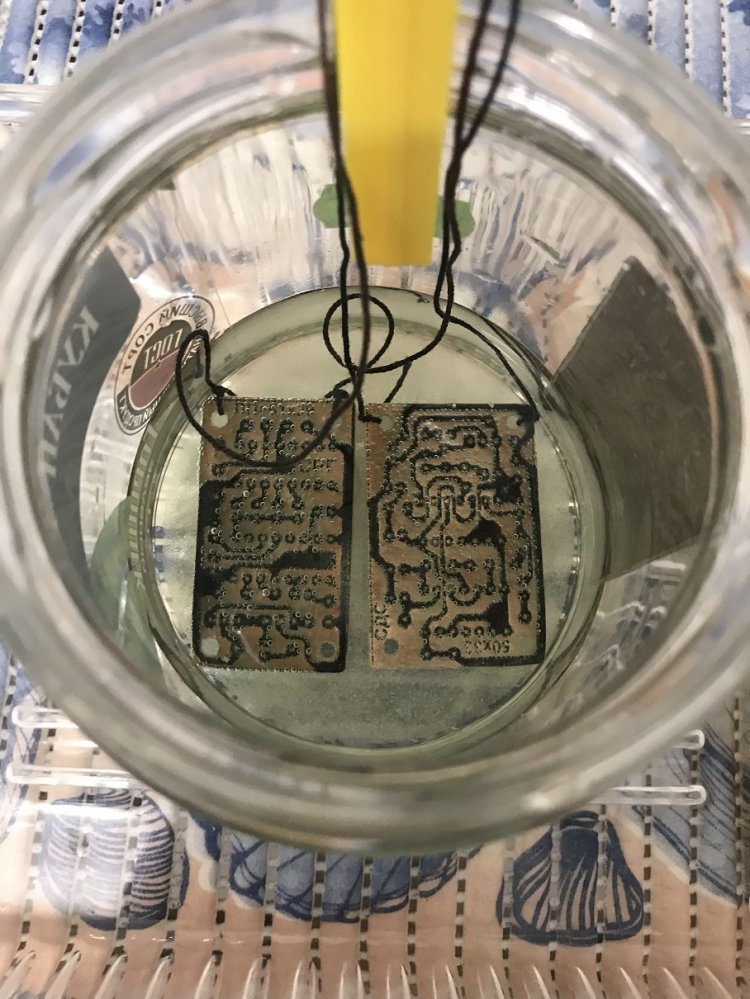

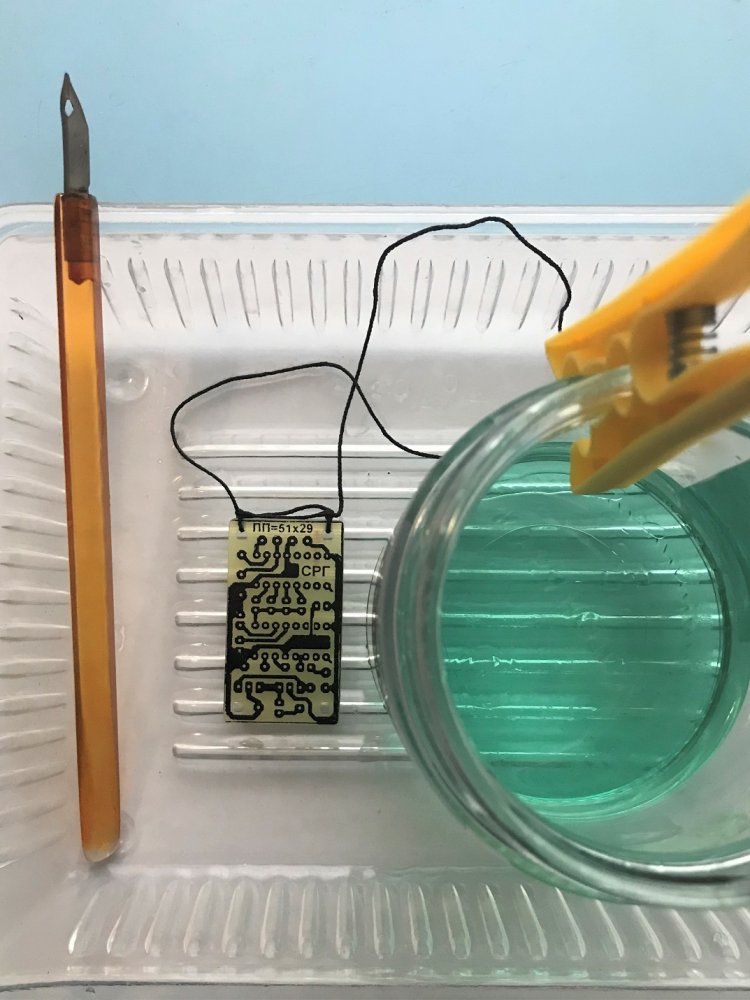

Травящаяся ПП опускается в раствор на петле из суровой нити. За нить (не пачкая рук) можно перемещать, поднимать, опускать и подёргивать ПП для ускорения травления.

Рисунок 12.

Для наиболее полного использования ресурса травящего раствора, в банку можно поместить ещё 1 … 2 небольшие платы. Появление пузырьков на поверхности плат свидетельствует о начале процесса травления.

Рисунок 13.

При комнатной температуре травление было завершено за 50 минут. В процессе травления раствор приобрёл светло - зелёную окраску. Светло – зелёный оттенок сообщает, что в таком растворе в этот же день (пока идёт химическая реакция) можно протравить ещё не менее одной такой же платы.

Рисунок 14.

С протравленной платы тонер можно счистить механическим способом: скальпелем или шкуркой. Далее в плате сверлятся отверстия под РЭК (радиоэлектронные компоненты) на станке или при помощи ручной дрели. Центры отверстий накернивать или намечать шилом не нужно. Для мелкого (0,7 … 0,8 мм) сверла достаточно точечных углублений в протравленной медной фольге.

Перед нанесением слоя жидкой канифоли на плату, слой медной фольги (чтобы он не истончался) не зачищают шкуркой, а раскатывают (как катком по асфальту) кольцом никелированных или хромированных ножниц. При этом уплотняются мелкие неровности краёв отверстий, а медные дорожки зачищаются до блеска.

Чтобы жидкая канифоль не затекала в отверстия, с обратной стороны к плате приклеиваются полоски изоленты.

Рисунок 16.

Ускорить сушку слоя жидкой канифоли на плате можно, если плату положить на радиатор центрального отопления или на трубу с горячей водой. После высыхания канифоли, кусочки изоленты удаляются лезвием или вручную.

ПП, покрытая канифолью, готова к монтажу РЭК. Если слой канифоли оказался слишком тонким, то можно нанести ещё один.

Такая распечатка КД на листе формата А4 вполне достаточна для изготовления СДК.

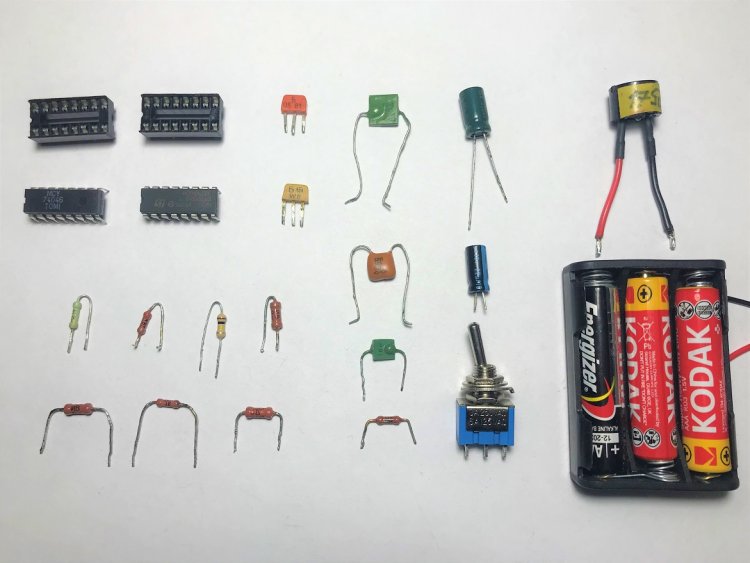

РЭК, необходимые для изготовления СДК.

Рисунок 19.

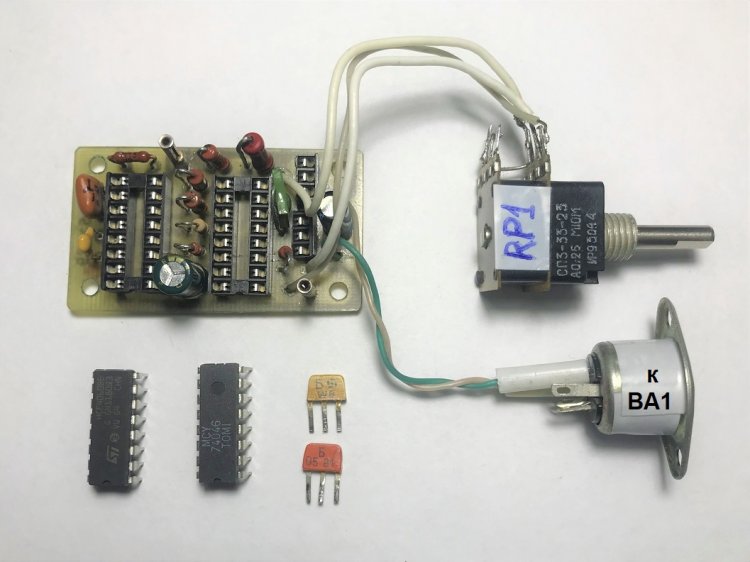

Вид на ПП сверху с распаянными деталями, но не установленными в сокеты полупроводниковыми приборами. Перед установкой ИМС в сокеты, оба ряда выводов микросхем формуют (изгибают до угла 90 градусов), например, прижимая к монтажному столу, зажав корпус ИМС монтажным пинцетом.

Рисунок 20.

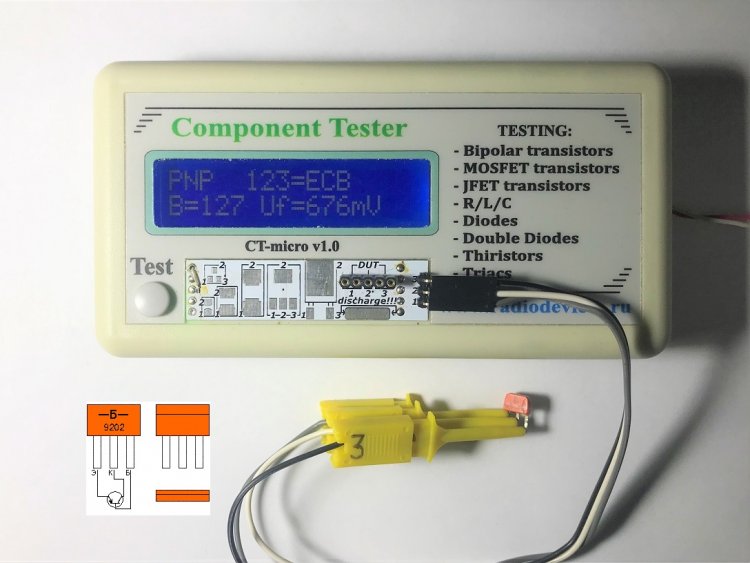

Проверка исправности и коэффициента усиления по току кремниевого транзистора VT1 КТ315Б структуры n-p-n.

Рисунок 21.

Проверка исправности и коэффициента усиления по току кремниевого транзистора VT2 КТ361Б структуры p-n-p. Оба транзистора являются комплементарной парой.

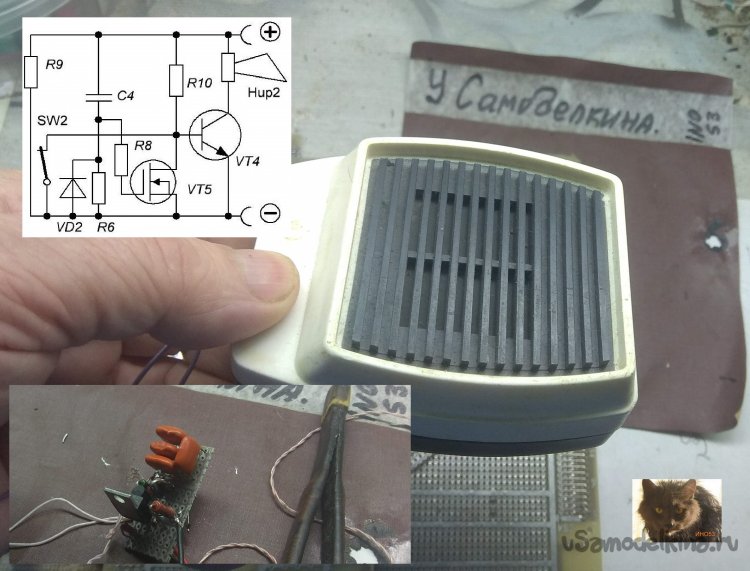

Рисунок 22.

Проверка работоспособности СДК при работе на пассивный зуммер с импедансом 16 Ом и непосредственно на вход УМЗЧ. При этом пассивный зуммер можно не отключать. Подробнее о работе СДК смотрите в видео.

Зуммер пассивный 3/5 Вольт (арт. 00411) можно приобрести в интернет-магазине MCU Store. Цена такого зуммера за 1 штуку всего 14 рублей.

К сожалению, сфера применения СДК довольно узкая: оснащение игрушечных – машин ДПС. Однако, настоящие фантазёры найдут и другое её применение. Следует заметить, что изготовить простенькую схему с хорошим звучанием без использования схемотехнических решений, применённых в СДК вряд ли удастся.

Как работает электронная сирена промышленного изготовления для оснащения машин ДПС вы можете отследить, если посмотрите видео «Red blue white Mini lightbar with siren and speaker» длительностью 29 секунд, имеющее за 1 месяц 91 000 просмотров.

Примечания:

1). В статье СДК использованы ребус СДК №1 (из РТТ № 028), загадки ЗРТ2 № 067, ЗРТ2 № 139, ЗРТ2 № 142.

2). Печатная плата СДК в авторском моделировании обозначена как СРГ (сирена с регулятором громкости), но является полным аналогом платы СДК (Сирена для Кена).

Рекомендуемая литература:

1). Озолин М. Электронная сирена с «мигалкой» «Радио», 2005, №7, с.60.

![]()