Простой вариант детекторного приемника собран макетным образом для проверки возможности детекторного приема на некрупную Г-образную антенну в коротковолновом (КВ) диапазоне – радиовещание на средних волнах (СВ) давно прекращено. Приемник нужен и для экспериментов с интересными и экзотическими ныне вариантами самодельных детекторов, в том числе и электровакуумных, последовательного совершенствования с применением самодельных радиоэлементов. В этом смысле, важен сам факт работы, оставляя за скобками вопросы удобства, чувствительности и избирательности. То есть, очень хорошо, если будет принято громко и четко нечто развлекательно-музыкальное, но в принципе, радиостанция может быть единственной и любой, что сильно упрощает задачу.

Вон дантист-надомник Рудик —

У его приёмник «грюндиг»,

Он его ночами крутит —

Ловит, контра, ФРГ.

В. С. Высоцкий. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероятное".

К слову, крутить приемник приходится таки ночами и это не дань конспирации, но суровая необходимость – КВ диапазон днем не работает из-за специфических условий распространения радиоволн и состояния ионосферы от которой они отражаются как в гигантском волноводе. Еще одна особенность приема на КВ – «замирание» сигнала, этакое плавание уровня громкости приемника. В ряде случаев громкость может периодически пропадать полностью. И то и другое неудобно, но делать нечего. Утешением служит возможность (для КВ в принципе) приема не только местного, но и весьма удаленных станций. Возможность дальнего приема зависит от целого ряда факторов, в том числе и изменчивого состояния ионосферы – захватывающая охота по всему миру не выходя из дома.

Что потребовалось для изготовления радио.

Набор инструментов для радиомонтажа, расходные материалы, мелочи.

К делу.

Построив простейшую наружную антенну и заземление с вводом в мастерскую, сделал удобный подвод к рабочему столу. Мой ввод антенны выполнен несколько в стороне и с гнездами обычной сетевой розетки (Фото 2).

Фото 2. Гнезда подключения антенны и заземления в мастерской. В качестве «грозового переключателя» используется сетевая вилка с накоротко замкнутыми контактами. К контактам розетки припаяна неоновая лампочка – удобный импровизированный «искровой промежуток».

Фото 2. Гнезда подключения антенны и заземления в мастерской. В качестве «грозового переключателя» используется сетевая вилка с накоротко замкнутыми контактами. К контактам розетки припаяна неоновая лампочка – удобный импровизированный «искровой промежуток».

Фото 3. Для «подвода» подобрал фабричный сетевой шнур с мощной вилкой. Разделал его – зачистил почти весь от внешней жесткой изоляции, обрезал провод заземления, изолировал место разделки около вилки термотрубкой.

Фото 3. Для «подвода» подобрал фабричный сетевой шнур с мощной вилкой. Разделал его – зачистил почти весь от внешней жесткой изоляции, обрезал провод заземления, изолировал место разделки около вилки термотрубкой.

Фото 4. Пометил назначение проводов при удобном положении вилки в розетке. На пластиковом корпусе вилки и липкой биркой на конце провода. Зачистил концы проводов, залудил с канифолью, соскреб остатки остывшей канифоли.

Фото 4. Пометил назначение проводов при удобном положении вилки в розетке. На пластиковом корпусе вилки и липкой биркой на конце провода. Зачистил концы проводов, залудил с канифолью, соскреб остатки остывшей канифоли.

Колебательный контур приемника. Прежде всего пришлось более-менее точно определить диапазон нужных частот – там, где есть достаточно мощные, громкие радиостанции, а лучше несколько. Темной ночкой покрутил настройку старенького транзисторного «Океана» с разложенной табельной суставчатой антенной. Наиболее плотно обжитым мощными вещательными станциями оказался участок КВ около 50 м (6 МГц). Самые громкие - несколько нерусских станций с новостями и музыкой и мощная русскоязычная «Международное радио Китая», как потом выяснилось, расположенная в Пекине, вещающая мощностью 500 кВт. Годится!

Фото 5. Колебательный контур нашего приемника - параллельного типа с конденсатором переменной емкости. Использовал имеющийся сдвоенный конденсатор с удаленной каждой второй пластиной и последовательно включенными секциями – чтобы не было шорохов и потрескиваний от подвижного контакта. Максимальная емкость – 30 пФ. Рядом, стандартный сдвоенный 2 х 12…496 пФ часто попадавшийся в недорогих ламповых приемниках низкого класса. Заметим кроме прочего и литую против штампованной рамы, а это термостабильность, хотя и не слишком важная в нашем случае.

Фото 5. Колебательный контур нашего приемника - параллельного типа с конденсатором переменной емкости. Использовал имеющийся сдвоенный конденсатор с удаленной каждой второй пластиной и последовательно включенными секциями – чтобы не было шорохов и потрескиваний от подвижного контакта. Максимальная емкость – 30 пФ. Рядом, стандартный сдвоенный 2 х 12…496 пФ часто попадавшийся в недорогих ламповых приемниках низкого класса. Заметим кроме прочего и литую против штампованной рамы, а это термостабильность, хотя и не слишком важная в нашем случае.

Фото 6. Покопавшись в коробках и прочих закромах добыл провод и заготовку каркаса контурной катушки. Здесь нужно сказать, что простейшие радиоприемники оперируют с крайне малыми наведенными сигналами и потери в катушке имеют значительный вес. Оттого – чувствительный диаметр провода и каркаса катушки. Здесь, нашелся старый обмоточный провод Ø1 мм и пластиковая толстостенная труба, втулка от катушки с пленкой, внешним Ø95 мм. Пластик тяжелый и хрупкий, отчасти напоминает полистирол, хотя и не он.

Фото 6. Покопавшись в коробках и прочих закромах добыл провод и заготовку каркаса контурной катушки. Здесь нужно сказать, что простейшие радиоприемники оперируют с крайне малыми наведенными сигналами и потери в катушке имеют значительный вес. Оттого – чувствительный диаметр провода и каркаса катушки. Здесь, нашелся старый обмоточный провод Ø1 мм и пластиковая толстостенная труба, втулка от катушки с пленкой, внешним Ø95 мм. Пластик тяжелый и хрупкий, отчасти напоминает полистирол, хотя и не он.

Имея все входные параметры – частота резонанса контура, емкость переменного конденсатора, размер каркаса и провода в специальной программе рассчитал потребную индуктивность катушки и ее данные – 15 несчастных витков при рядовой намотке «виток к витку».

Фото 7. Зная длину намотки разметил заготовку-трубу и отхватил лишнее на торцевой пиле, ножом зачистил заусенцы.

Фото 7. Зная длину намотки разметил заготовку-трубу и отхватил лишнее на торцевой пиле, ножом зачистил заусенцы.

Фото 8. Пропустил мятый провод через самодельную роликовую выравнивалку, смотал на катушку.

Фото 8. Пропустил мятый провод через самодельную роликовую выравнивалку, смотал на катушку.

Фото 9. Намотал катушку. Без всяких станков и приспособлений - витков немного, провод нетонкий. Концы провода закрепил на каркасе пропустив каждый через пару некрупных просверленных отверстий. Катушку сделал из двух секций для резонанса на 50 и 100 м – с прицелом на будущий регенератор (?) и для расширения возможностей при экспериментах.

Фото 9. Намотал катушку. Без всяких станков и приспособлений - витков немного, провод нетонкий. Концы провода закрепил на каркасе пропустив каждый через пару некрупных просверленных отверстий. Катушку сделал из двух секций для резонанса на 50 и 100 м – с прицелом на будущий регенератор (?) и для расширения возможностей при экспериментах.

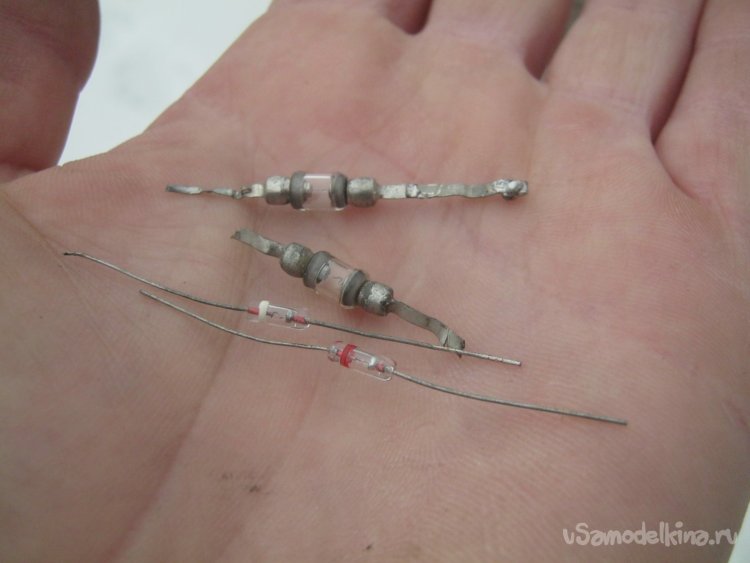

Фото 10. Детектор-диод фабричной выделки, обязательно германиевый. Здесь Д9 (помельче) и Д2 (покрупнее). Проверил тестером при прямом-обратном включении. Цветной полоской у Д9 помечен (в отличии от современных импортных) анод. Катод – кристалл внутри в который упирается остриё проволочки-пружинки. Кроме того, у Д9 проволочный вывод катода толще, а у Д2 полярность выбита на плоском выводе.

Фото 10. Детектор-диод фабричной выделки, обязательно германиевый. Здесь Д9 (помельче) и Д2 (покрупнее). Проверил тестером при прямом-обратном включении. Цветной полоской у Д9 помечен (в отличии от современных импортных) анод. Катод – кристалл внутри в который упирается остриё проволочки-пружинки. Кроме того, у Д9 проволочный вывод катода толще, а у Д2 полярность выбита на плоском выводе.

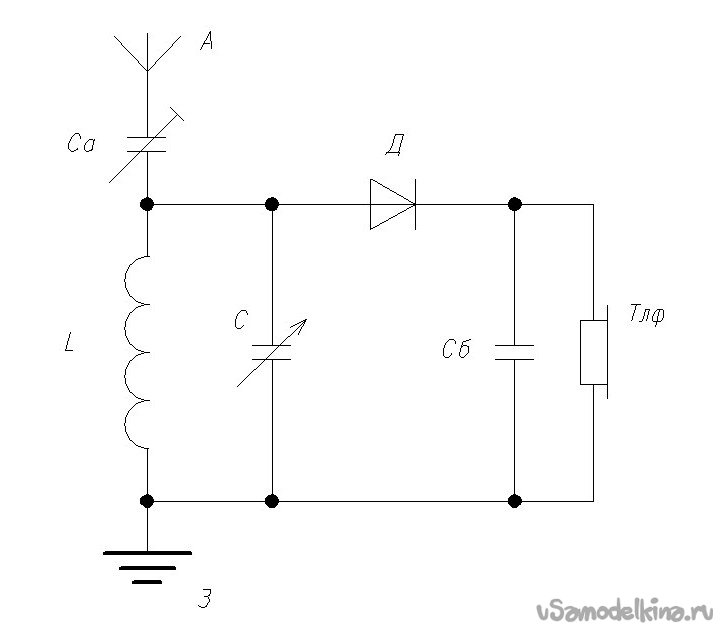

Рис. 11 Детекторный радиоприемник, схема принципиальная. Сб – блокировочный конденсатор емкостью в 510…4700 пФ, телефоны - ретро конструкции с электромагнитом и жестяной мембраной, высокоомные. Са – антенный конденсатор в несколько десятков пикофарад, лучше переменный. Для регулирования ослабления влияния антенны на колебательный контур, что повышает избирательность.

Рис. 11 Детекторный радиоприемник, схема принципиальная. Сб – блокировочный конденсатор емкостью в 510…4700 пФ, телефоны - ретро конструкции с электромагнитом и жестяной мембраной, высокоомные. Са – антенный конденсатор в несколько десятков пикофарад, лучше переменный. Для регулирования ослабления влияния антенны на колебательный контур, что повышает избирательность.

Практика показала – мощная «Международное радио Китая» единственная различимая станция, но и она в телефонах ТОН-3 с сопротивлением постоянному току 3,2 кОм едва слышна. Значительно лучший и громкоговорящий прием получается с низкочастотным (НЧ) усилителем, например, небольшими активными АС от компьютера. Для их подключения применил старый ненужный переходник. При этом, в блокировочном конденсаторе необходимости нет.

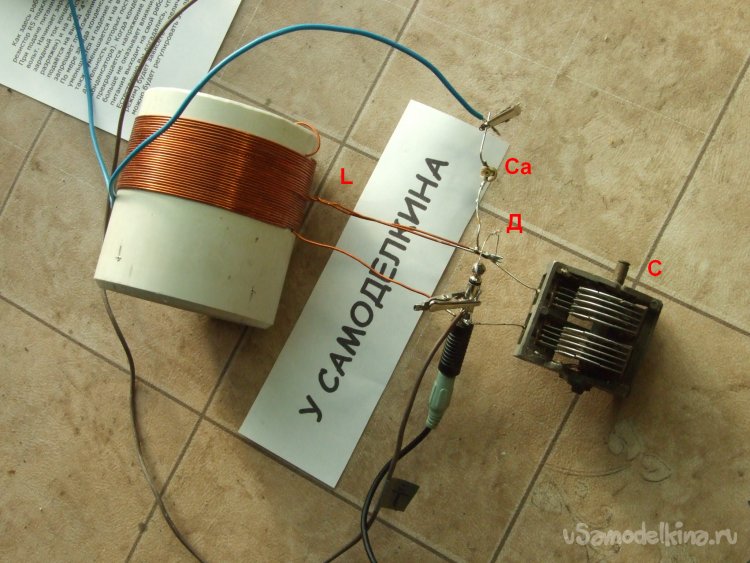

Фото 12. Собранный детекторный радиоприемник.

Фото 12. Собранный детекторный радиоприемник.

Кроме того, выяснилось, что для более-менее точной настройки на станцию достаточно только собственной емкости антенны – пластины ротора конденсатора С полностью выведены. Конденсатор переменной емкости удален и в дальнейших эволюциях не участвовал. В порядке эксперимента были опробованы различные типы и способы подключения детектора, в том числе и двухполупериодный мостовой, к отводу катушки, через емкость и несколько видов германиевых диодов. Как ни странно, принципиально, самая первая схема Рис. 11 с детектором Д9 без С, Сб и работающая на компьютерные АС оказалась самая работоспособная и громкая.

Фото 13. Экспериментам подвергнулся и способ подключения к антенне – через небольшую емкость (Рис. 11), напрямую к контуру. Неплохие результаты показала небольшая индуктивная связь с антенной – провод антенны скрутил в несколько витков и поднес к катушке контура.

Фото 13. Экспериментам подвергнулся и способ подключения к антенне – через небольшую емкость (Рис. 11), напрямую к контуру. Неплохие результаты показала небольшая индуктивная связь с антенной – провод антенны скрутил в несколько витков и поднес к катушке контура.

Фото 14. Менее утомительный вариант индуктивной связи с антенной. В ряде случаев заземление можно было не подключать.

Фото 14. Менее утомительный вариант индуктивной связи с антенной. В ряде случаев заземление можно было не подключать.

В результате ночных экспериментов получил работоспособный макет приемника для применения в нем экзотических видов детекторов. Получил некоторое представление о традиционной китайской лапше и бумаге для каллиграфии, а в сортах риса стал разбираться и вовсе недурно.

Babay Mazay, январь, 2023 г.