Огородничество в принципе – ключевая и жизненно важная область бытия где современное общество применяет традиционные методы – системное создание проблем на ровном месте с предложением приобрести средства для их решения. Незадорого. А сегодня так и вообще со скидкой и почти даром. Ну и ясно, обычное – «Быстрее, выше, сильнее!». Тем не менее, в последние десятилетия разрастается количество адептов земледелия осознанного и гуманного. «Природосообразного», где пожалуй, не получить рекордных урожаев, зато и почва год от года не обедняется и ядовитые химикаты не применяют. При этом, такое органическое огородничество, как правило, только часть аналогичного образа жизни. В самом деле, стоит только пойти трещинами старому асфальту штампов в сознании и оказывается, что такой философско-непротивленческий образ действий на грядках, обычно, сильно уменьшает материало- и трудозатраты, оставляет больше времени, позволяет чаще разгибаться, медленнее передвигаться. Всего то и дел, что сделать огород максимально похожим на естественный природный. Да, часть урожая съедят вредители, да вид непривычный – все «неправильно», вперемешку, вокруг трава да сорняки. Зато вольготно себя чувствующие насекомые-хищники, держат под контролем популяцию вредителей, болезни вытесняются полезной микрофлорой из большого количества органики, а съеденного, такая ли великая доля? Да пусть лопают, не жалко.

Нет, проблем хватает и при таком подходе, но главная из них – пожалуй, отсутствие готовых рецептов. Везде разный климат и разные почвы, разный рельеф, площади, возможности огородников и степень их безрассудности. Приходится годами кропотливо нарабатывать свой собственный местный личный опыт, анализировать и опробовать различные идеи и способы, вписывать понравившиеся в свое хозяйство и образ жизни. К слову сказать, такое природное земледелие чудо как хорошо гармонирует с загородным и вообще удаленным житьем небольшим хозяйством, где приходится самостоятельно заботиться о жизнеобеспечении, в том числе и об утилизации отходов. Например, например.

Ключевой объект в природосообразном земледелии – «органика», сиречь, перегной. То есть, органика правильно организованная. Так, чтобы полезные бактерии ее переработали в максимально удобный для растений продукт – компост. Компост - это буквально, живое сообщество. Его именно что, выращивают. Со всей деликатностью и уважением. Хорошо приготовленный перегной, или компост — настоящее «садовое золото». Он сообщает растениям удивительную мощь, хорошую плодовитость, защищает их от болезней — это доказано самым строгим научным способом: в Европе и США исследованием компоста занимаются институты. Опять же, компостирование, позволяет с превеликой пользой утилизировать почти все [1] органические отходы образующиеся в небольшом личном хозяйстве, покос травы на обширном участке превращается из простого наведения порядка в сверхважную заготовительную операцию – концентрирование распределенной природной энергии на грядках. Каково?!

Компостирование – процесс не быстрый, обычно – 1…3 года, при этом, ямы для такого дела, вариант наихудший [1]. Сырье должно быть не слишком плотным, влажным но не мокрым. Лучше всего организовать некий объем сверху земли, в простейшем случае (быстро сохнут края) – куча. Лучше, некая загородка, хотя бы, три стенки. Продажные или рекомендуемые к самостоятельному изготовлению компостные ящики, обычно делаются из дерева – досок. Крышка с ручкой откидывается на петлях… Все это очаровательно вписывается в «эко» стиль хозяйство, но красиво выглядит сразу или недолго после изготовления. Влага при гниении, агрессивней простой воды. Поддерживать ее там нужно постоянно и ящики обычно расположены под открытым небом. 3…4 года и снова-здорова – пили, строгай, жужжи шуруповертом.

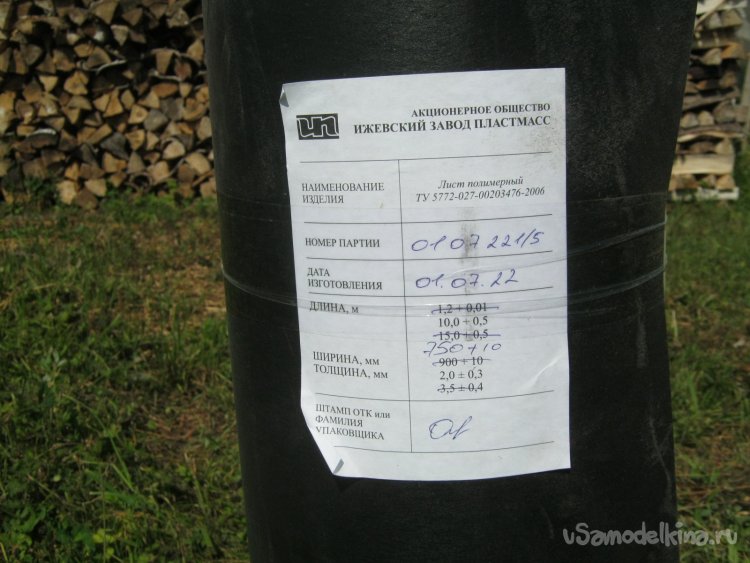

Свой импровизированный компостер мы соорудили из нетолстого гибкого пластика – рулонного кровельного материала (Фото 1, 2).

Фото 2. Рулонный кровельный (подстилка?) материал местного производства.

Фото 2. Рулонный кровельный (подстилка?) материал местного производства.

Замечу, что пластик нами собственноручно опробован в огороде в течении, как минимум 4 лет и показал себя превосходно. Им мы ограждали «узкие» и всякие грядки в дёрне, чтобы в овощи под землей не заползали сорняки. Рулон при этом размечается мелком с рулеткой и не распаковывая распиливается цепной пилой. Получается три более-менее одинаковых рулончика которые вкапываются по периметру грядки, примерно на штык лопаты. Примечательно, что специальные ленты для такого ограждения не переживают знакомства с леской триммера, а этому хоть бы что. Он не хрупкий даже на морозе. Прочный, гибкий, вязкий.

Фото 3. Узкая «миттлайдерская» овощная грядка.

Фото 3. Узкая «миттлайдерская» овощная грядка.

Фото 4. Цветочно-клубничная грядка, огороженная пластиковой лентой. К слову, цветы (и всякие пахучие растения) в огороде, еще и крайне полезны – сбивают обонятельные радары летающих, а кто из них не летает?, вредителей. Хотя бы их части, и то хлеб.

Фото 4. Цветочно-клубничная грядка, огороженная пластиковой лентой. К слову, цветы (и всякие пахучие растения) в огороде, еще и крайне полезны – сбивают обонятельные радары летающих, а кто из них не летает?, вредителей. Хотя бы их части, и то хлеб.

Что потребовалось для изготовления компостера.

Кроме материалов – плоскогубцы, шило. Инструменты для разметки и резки листового пластика, топор.

К делу.

Итак, материал подходящий, испытанный. Высота рулона тоже, что нужно [1]. Простейшее и экономичное ограждение некой кучи – цилиндр свернутый из широкой ленты. Сплошной пластик стен компостера – ухудшится поступление воздуха (кислорода) внутрь объема, зато не будет выдувать влагу нашими частыми ветрами. Газопроницаемость же закладки, будем надеяться, останется на высоте – главное сырье - скошенная и подсушенная трава и сорняки.

Фото 5. Делать объем компостера маленьким не стоит, сырье будет перегреваться летом, переохлаждаться в холодное время года, пересыхать. Свою ленту 10 м разметил сложив вдвое и разрезал пополам. Действовать можно ножом или вот, нетупым секатором.

Фото 5. Делать объем компостера маленьким не стоит, сырье будет перегреваться летом, переохлаждаться в холодное время года, пересыхать. Свою ленту 10 м разметил сложив вдвое и разрезал пополам. Действовать можно ножом или вот, нетупым секатором.

Фото 6. Концы ленты соединил с небольшим перехлестом, около 30 см, и сшил их нетолстой алюминиевой проволокой. Из куска расплетенного сильноточного неизолированного провода. На фото, вид изнутри.

Фото 6. Концы ленты соединил с небольшим перехлестом, около 30 см, и сшил их нетолстой алюминиевой проволокой. Из куска расплетенного сильноточного неизолированного провода. На фото, вид изнутри.

Фото 7. Скрепленные концы ленты, вид снаружи. Толщина проволоки и ее жесткость по отношению к ленте такова, что все скрепы можно выдернуть снаружи без повреждения стенки. Убрав их и развернув компостер, получим «куличик» компоста. Легко набирать в садовую тачку для распределения по грядкам или иных эволюций. Дно – обычная почва с ненарушенным дерном возле грядок. Рыхлая, хорошо впитывающая воду. В нее будут уходить и излишки воды. Из нее на гниющую влажную органику будут наползать дождевые черви, дополнительно перерабатывая и обогащая компост своей кишечной микрофлорой сверхполезной для растений. Добавлю, что «формочку» скорее всего можно будет без особенного труда снять и не разбирая. Вытянуть вверх, в четыре или шесть рук. Рекомендуемые отсеки с ежегодным перекидыванием полузрелого компоста между ними можно организовать так – стянул форму, поставил рядом, в нее же перекидал вилами сырье.

Фото 7. Скрепленные концы ленты, вид снаружи. Толщина проволоки и ее жесткость по отношению к ленте такова, что все скрепы можно выдернуть снаружи без повреждения стенки. Убрав их и развернув компостер, получим «куличик» компоста. Легко набирать в садовую тачку для распределения по грядкам или иных эволюций. Дно – обычная почва с ненарушенным дерном возле грядок. Рыхлая, хорошо впитывающая воду. В нее будут уходить и излишки воды. Из нее на гниющую влажную органику будут наползать дождевые черви, дополнительно перерабатывая и обогащая компост своей кишечной микрофлорой сверхполезной для растений. Добавлю, что «формочку» скорее всего можно будет без особенного труда снять и не разбирая. Вытянуть вверх, в четыре или шесть рук. Рекомендуемые отсеки с ежегодным перекидыванием полузрелого компоста между ними можно организовать так – стянул форму, поставил рядом, в нее же перекидал вилами сырье.

Фото 8. Крупная «формочка», в особенности пустая и размякшая на жарком солнце, стоит плохо. После первой же значительной травяной закладки, выпрямится.

Фото 8. Крупная «формочка», в особенности пустая и размякшая на жарком солнце, стоит плохо. После первой же значительной травяной закладки, выпрямится.

Фото 9. Вариант для заполнения «по чуть-чуть». Некрупные колышки из вербы – немного расчистил в заболоченной низине свежие заросли.

Фото 9. Вариант для заполнения «по чуть-чуть». Некрупные колышки из вербы – немного расчистил в заболоченной низине свежие заросли.

Фото 10. Вид на свежесобранный компостер.

Фото 10. Вид на свежесобранный компостер.

Перед первой заправкой компостера, жизненно необходимо проработать и держать в уме основные моменты процесса [1]. Большая их часть понятны и логичны, но есть и неочевидные.

Фото 11. Дно компостера выложил кусками гофрокартона – крупнорезаными коробками. Чтобы не прорастали самые настырные сорняки из грунта, пока слой сырья тонок и рыхл.

Фото 11. Дно компостера выложил кусками гофрокартона – крупнорезаными коробками. Чтобы не прорастали самые настырные сорняки из грунта, пока слой сырья тонок и рыхл.

Фото 12. Первая закладка - подвяленный покос. Пленкой укрыл от пересыхания.

Фото 12. Первая закладка - подвяленный покос. Пленкой укрыл от пересыхания.

Литература.

Babay Mazay, август, 2022 г.