Простая газоразрядная лампа, т. н. трубка Гейслера применяется для демонстрации тлеющего разряда в физических экспериментах, будучи наполненной различными газами или парАми используется в спектроскопии. Во времена становления электровакуумного дела трубка Гейслера подключенная к лабораторному откачному посту часто использовалась как грубый индикатор невысокого вакуума – степень разрежения определяли по наличию и форме разряда. Здесь, работа сделана как учебно-тренировочная, для наработки навыков и освоения приемов.

Рис. 2. Трубка Гейслера подключенная к самодельному ртутному капельному вакуумному насосу как индикатор. Внизу рисунка ртутное уплотнение-затвор. Из статей начала 30-х годов французского энтузиаста Н. М. Минье. Лампа питалась высоким напряжением (~10 кВ) от индукционной катушки Румкорфа.

Рис. 2. Трубка Гейслера подключенная к самодельному ртутному капельному вакуумному насосу как индикатор. Внизу рисунка ртутное уплотнение-затвор. Из статей начала 30-х годов французского энтузиаста Н. М. Минье. Лампа питалась высоким напряжением (~10 кВ) от индукционной катушки Румкорфа.

Что потребовалось для изготовления.

Стеклянные трубки-заготовки из платинового стекла, проволока различного сечения и из разных металлов (см. текст), контактная сварка, набор инструментов для стеклодувного дела, в том числе и горелки, печь для отжига стекла, мелочи.

К делу.

Начнем с электродов. Здесь использованы сплошные недлинные алюминиевые стержни.

Вообще говоря, алюминий не лучший металл для этого применения – быстро распыляется более-менее мощным разрядом. Тем не менее, алюминий применяет Минье, алюминий рекомендует Стронг (Техника физического эксперимента) и некоторые другие авторы, в том числе и для спектроскопических трубок. Отцы-основатели в своих лабораториях, вероятно, применяли алюминий из-за его легкоплавкости и простоте соединения с другой проволокой без всяких контактных сварок. Попробуем и мы.

Фото 3. Конец кусочка алюминиевой проволоки (жила от кабеля Ø 4 мм, длиной – с запасом) плотно оборачиваем медной или латунной фольгой и закрепляем проволокой.

Фото 3. Конец кусочка алюминиевой проволоки (жила от кабеля Ø 4 мм, длиной – с запасом) плотно оборачиваем медной или латунной фольгой и закрепляем проволокой.

Фото 4. Прогреваем подготовленный конец до плавления алюминия и втыкаем на глубину в 3…4 мм проволоку вывода.

Фото 4. Прогреваем подготовленный конец до плавления алюминия и втыкаем на глубину в 3…4 мм проволоку вывода.

Фото 5. Вплавленная в алюминиевый электрод никелевая проволока 0,5 мм. Для прочности свита вдвое.

Фото 5. Вплавленная в алюминиевый электрод никелевая проволока 0,5 мм. Для прочности свита вдвое.

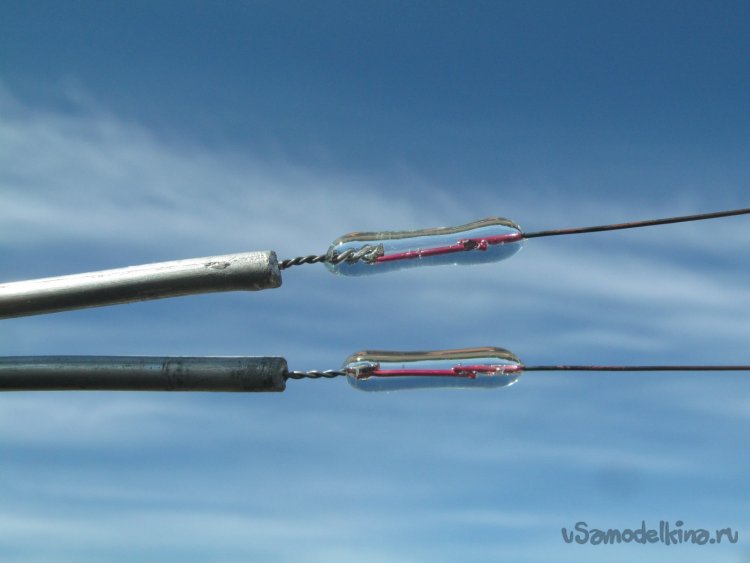

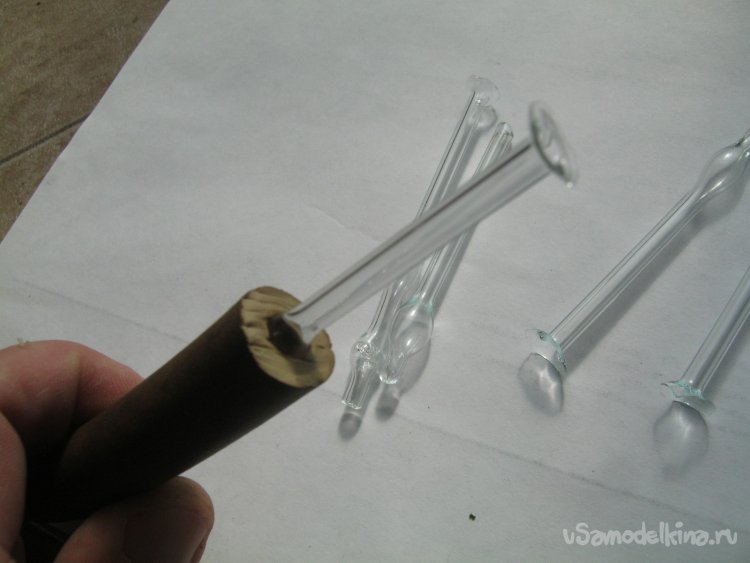

Фото 6. Заготовки Al электродов с вплавленными никелевыми выводами.

Фото 6. Заготовки Al электродов с вплавленными никелевыми выводами.

Пропускать сквозь стекло удобно вывод составной, трехзвенный – в каждом месте работает наиболее подходящий металл. Держатель электрода – никель, вакуумплотно впаян в платиновое стекло – платинит, вывод наружу для подключения – медь.

Фото 7. Для соединения частей используем небольшую контактную сварку. Никелевую свивку укоротил и слегка расплющил ее конец. На фото – приваривание платинитовой части. После сварки укоротил и ее до ~12…14 мм и приварил медную проволоку 0,5 мм тоже слегка расплющенную на конце.

Фото 7. Для соединения частей используем небольшую контактную сварку. Никелевую свивку укоротил и слегка расплющил ее конец. На фото – приваривание платинитовой части. После сварки укоротил и ее до ~12…14 мм и приварил медную проволоку 0,5 мм тоже слегка расплющенную на конце.

Фото 8. Готовые трехзвенные выводы.

Фото 8. Готовые трехзвенные выводы.

Фото 9. Хорошо спаивается со стеклом окись меди – прогреваем платинитовую вставку в дальней части факела до свечения и охлаждаем на воздухе.

Фото 9. Хорошо спаивается со стеклом окись меди – прогреваем платинитовую вставку в дальней части факела до свечения и охлаждаем на воздухе.

Фото 10. Отрезаем-отламываем кусочек тонкой, Ø5 мм, штенгельной трубочки. Длинна ее такова, чтобы немного перекрывала обе сварки – дополнительное механическое крепление.

Фото 10. Отрезаем-отламываем кусочек тонкой, Ø5 мм, штенгельной трубочки. Длинна ее такова, чтобы немного перекрывала обе сварки – дополнительное механическое крепление.

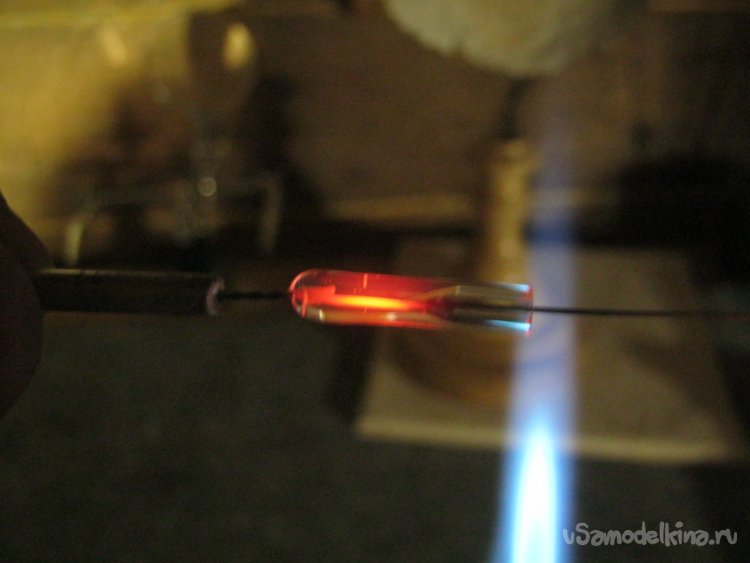

Фото 11. Плавно подогреваем стекло и прогреваем его в сильном нешироком пламени. Вращая заготовку и двигаясь от одного конца к другому, чтобы не захватить стеклом пузырьков воздуха.

Фото 11. Плавно подогреваем стекло и прогреваем его в сильном нешироком пламени. Вращая заготовку и двигаясь от одного конца к другому, чтобы не захватить стеклом пузырьков воздуха.

Фото 12. Остеклованную часть вывода охлаждаем в мягком коптящем пламени и укутываем базальтовой ватой для замедления охлаждения.

Фото 12. Остеклованную часть вывода охлаждаем в мягком коптящем пламени и укутываем базальтовой ватой для замедления охлаждения.

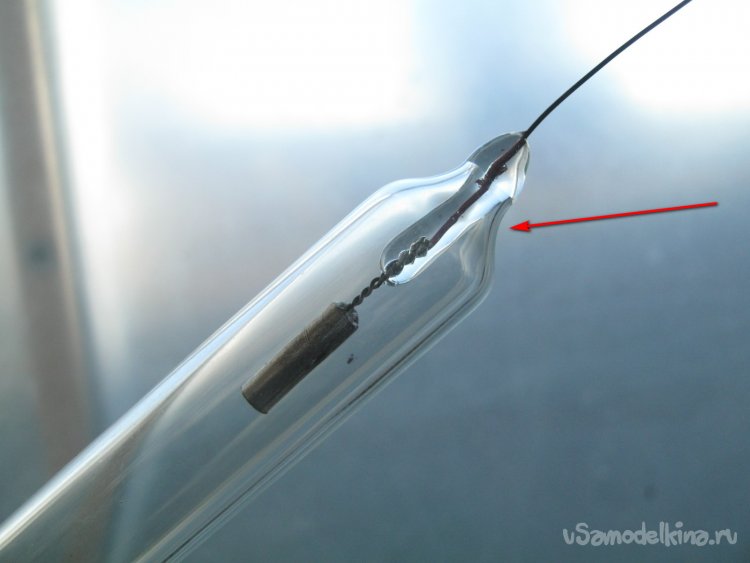

Фото 13. Остывшие остеклованные выводы. Цвет удачного впая платинита – розовый. Медь и никель имеют различный с платиновым стеклом коэффициент температурного расширения (КТР) и так или иначе образуют течи. У подготовленных электродов укоротил алюминиевую часть ювелирным лобзиком.

Фото 13. Остывшие остеклованные выводы. Цвет удачного впая платинита – розовый. Медь и никель имеют различный с платиновым стеклом коэффициент температурного расширения (КТР) и так или иначе образуют течи. У подготовленных электродов укоротил алюминиевую часть ювелирным лобзиком.

Штенгель - нетолстая технологическая трубочка для откачки и, при необходимости, наполнения электровакуумного (ЭВП) прибора. Подготавливая такой отросток держим в уме и подключение его к вакуумному насосу или посту. Здесь, это специальный мягкий толстостенный шланг – конец штенгеля придется оснастить «оливкой» - небольшим плавным утолщением и начинаем с него.

Фото 14. Нарезав несколько заготовок 5 мм трубочки удобной – около 30 см, длинны, прогрел и запаял один из концов. Второй конец оплавил чтобы не порезаться.

Фото 14. Нарезав несколько заготовок 5 мм трубочки удобной – около 30 см, длинны, прогрел и запаял один из концов. Второй конец оплавил чтобы не порезаться.

Фото 15. Раздуть шарик на тонкой трубочке удается только в середине – нужны длинные ручки по бокам. Сделал несколько штук и выбрал самый удачный.

Фото 15. Раздуть шарик на тонкой трубочке удается только в середине – нужны длинные ручки по бокам. Сделал несколько штук и выбрал самый удачный.

Фото 16. В середине трубочки раздул несколько оливок и разрезав получил заготовки. Края новых резов тоже оплавил.

Фото 16. В середине трубочки раздул несколько оливок и разрезав получил заготовки. Края новых резов тоже оплавил.

Фото 17. Впаять тонкую штенгельную трубку в стенку колбы непросто – она стремиться заплавиться. Существенно облегчает дело небольшое расширение-юбочка с тонкими равномерными краями. Получаем его заплавив конец заготовки и хорошо прогрев эту каплю сильно ее раздуваем. Получается большой стеклянный шарик неправильной формы с тончайшими стенками. Иногда с разрывом, иногда целый. Его основание обычно удается более-менее правильной формы и нужной толщины.

Фото 17. Впаять тонкую штенгельную трубку в стенку колбы непросто – она стремиться заплавиться. Существенно облегчает дело небольшое расширение-юбочка с тонкими равномерными краями. Получаем его заплавив конец заготовки и хорошо прогрев эту каплю сильно ее раздуваем. Получается большой стеклянный шарик неправильной формы с тончайшими стенками. Иногда с разрывом, иногда целый. Его основание обычно удается более-менее правильной формы и нужной толщины.

Фото 18. Сколов шарики получаем наши вороночки. На фото примерка оливок к шлангу. Последний – для невысокого вакуума. Такими комплектовались школьные насосы Комовского.

Фото 18. Сколов шарики получаем наши вороночки. На фото примерка оливок к шлангу. Последний – для невысокого вакуума. Такими комплектовались школьные насосы Комовского.

Колба моей первой лампы простая - цилиндрическая. От ее длины и диаметра зависит напряжение зажигания разряда. При прочих равных условиях, в больших по диаметру лампах разряд зажигается охотнее и для индикации вакуума следует подобрать трубку Ø25…35 мм. Длина колбы может быть 100…200 мм. Здесь применил трубку Ø18 мм. Отрезал заготовку около 300 мм – чиркнул короткую риску алмазным надфилем и приложил ее к накаленной проволоке электрорезки. Плавно прогрев стекло в пламени по очереди оплавил торцы.

Фото 19. Для впаивания подготовленного штенгеля воспользуемся описанным приемом с раздутым и сколотым тонкостенным шариком – разогреваем середину заготовки колбы в широком мягком пламени. Непрерывно и равномерно вращая ее обычным образом.

Фото 19. Для впаивания подготовленного штенгеля воспользуемся описанным приемом с раздутым и сколотым тонкостенным шариком – разогреваем середину заготовки колбы в широком мягком пламени. Непрерывно и равномерно вращая ее обычным образом.

Фото 20. В одну точку неподвижной разогретой стенки трубки (оранжевое «содовое» свечение) направляем мощный узкий факел. Одна из немногих операций когда заготовка не вращается в пламени.

Фото 20. В одну точку неподвижной разогретой стенки трубки (оранжевое «содовое» свечение) направляем мощный узкий факел. Одна из немногих операций когда заготовка не вращается в пламени.

Фото 21. Разогретую точку на стенке раздуваем до небольшого пупырышка. При этом один из торцов заготовки должен быть закрыт – технологической пробкой или заплавлен. Трубку такого диаметра оказалось удобным просто закрывать пальцем.

Фото 21. Разогретую точку на стенке раздуваем до небольшого пупырышка. При этом один из торцов заготовки должен быть закрыт – технологической пробкой или заплавлен. Трубку такого диаметра оказалось удобным просто закрывать пальцем.

Фото 22. В тонком жестком факеле разогреваем верхушечку нашего холмика. Нагревая его сбоку. При этом удается нагреть только его небольшую часть.

Фото 22. В тонком жестком факеле разогреваем верхушечку нашего холмика. Нагревая его сбоку. При этом удается нагреть только его небольшую часть.

Фото 23. Раздуваем в тонкостенный пузырек. Если сильно раздувать сразу, место нагретое факелом в упор, пузырь и дыра получаются слишком крупными.

Фото 23. Раздуваем в тонкостенный пузырек. Если сильно раздувать сразу, место нагретое факелом в упор, пузырь и дыра получаются слишком крупными.

Фото 24. Сколотый пузырек – ровное аккуратное отверстие, как раз для штенгельной трубочки.

Фото 24. Сколотый пузырек – ровное аккуратное отверстие, как раз для штенгельной трубочки.

Фото 25. Равномерно разогреваем расширение подготовленного штенгеля и отверстие в колбе. По бокам от широкого мощного факела и примерившись слепляем их.

Фото 25. Равномерно разогреваем расширение подготовленного штенгеля и отверстие в колбе. По бокам от широкого мощного факела и примерившись слепляем их.

Фото 26. Пропаиваем стык узким жестким факелом с добавлением гремучего газа. Операция эта самая рискованная, сильный нагрев с одной стороны часто приводит к растрескиванию и браку. Небольшая выемка на колбе около впая – запаянная трещина.

Фото 26. Пропаиваем стык узким жестким факелом с добавлением гремучего газа. Операция эта самая рискованная, сильный нагрев с одной стороны часто приводит к растрескиванию и браку. Небольшая выемка на колбе около впая – запаянная трещина.

Фото 27. Один из лопнувших впаев – локальный перегрев и термоудар. Приходится периодически подогревать в дальней части факела и обратную сторону, но, но. Чуть зазевался и вуаля.

Фото 27. Один из лопнувших впаев – локальный перегрев и термоудар. Приходится периодически подогревать в дальней части факела и обратную сторону, но, но. Чуть зазевался и вуаля.

Фото 28. Вариант со второй встречной подогревной горелкой очень хорош, хотя у этой инжекционной горелки факел для этого жестковат.

Фото 28. Вариант со второй встречной подогревной горелкой очень хорош, хотя у этой инжекционной горелки факел для этого жестковат.

Впаивание подготовленных остеклованных электродов.

Фото 29. На конце колбы делаем сужение с очень маленьким, для проволочного вывода, отверстием. Сильно и равномерно разогреваем конец трубки, сплющиваем его пинцетом и с вращением (сужение получается симметричнее) вытягиваем сужающуюся трубочку. Переплавляем ее около широкой части. Разогрев двумя встречными горелками с относительно некрупными факелами позволяют прогреть заготовку вполне локально, не затрагивая среднюю часть с впаем – можно пренебречь его промежуточным печным отжигом.

Фото 29. На конце колбы делаем сужение с очень маленьким, для проволочного вывода, отверстием. Сильно и равномерно разогреваем конец трубки, сплющиваем его пинцетом и с вращением (сужение получается симметричнее) вытягиваем сужающуюся трубочку. Переплавляем ее около широкой части. Разогрев двумя встречными горелками с относительно некрупными факелами позволяют прогреть заготовку вполне локально, не затрагивая среднюю часть с впаем – можно пренебречь его промежуточным печным отжигом.

Фото 30. Оттянутая и переплавленная часть.

Фото 30. Оттянутая и переплавленная часть.

Фото 31. Еще разок разогреваем тонкий конец получившегося сужения и пинцетом вытягиваем и вовсе тонкий усик. Отламываем его в нужной части без церемоний.

Фото 31. Еще разок разогреваем тонкий конец получившегося сужения и пинцетом вытягиваем и вовсе тонкий усик. Отламываем его в нужной части без церемоний.

Фото 32. В открытый широкий конец колбы вставляем подготовленный электрод и долго и аккуратно прогреваем стекло в месте впая в широком мягком пламени с непременным вращением. Остеклованная часть напряжена и чрезвычайно чувствительна к термоударам. Через время чуть добавляем воздуха. Стекло размягчается и остеклование прилипает к сужению, перестает греметь при вращении. В конце концов, разогрел сужение в нешироком сильном факеле, пинцетом за наружный вывод чуть вытянул электрод наружу и хорошо пропаял. Слегка разогрел стекло в мягком факеле и пинцетом же за вывод придал электроду должное, по возможности, соосное с колбой положение.

Фото 32. В открытый широкий конец колбы вставляем подготовленный электрод и долго и аккуратно прогреваем стекло в месте впая в широком мягком пламени с непременным вращением. Остеклованная часть напряжена и чрезвычайно чувствительна к термоударам. Через время чуть добавляем воздуха. Стекло размягчается и остеклование прилипает к сужению, перестает греметь при вращении. В конце концов, разогрел сужение в нешироком сильном факеле, пинцетом за наружный вывод чуть вытянул электрод наружу и хорошо пропаял. Слегка разогрел стекло в мягком факеле и пинцетом же за вывод придал электроду должное, по возможности, соосное с колбой положение.

Фото 33. Убрал воздушное дутье и минутку покрутил впай в мягком светящем пламени для замедления охлаждения.

Фото 33. Убрал воздушное дутье и минутку покрутил впай в мягком светящем пламени для замедления охлаждения.

Фото 34. Дальнейшее охлаждение – в базальтовом одеяле – куске ваты сложенном вдвое.

Фото 34. Дальнейшее охлаждение – в базальтовом одеяле – куске ваты сложенном вдвое.

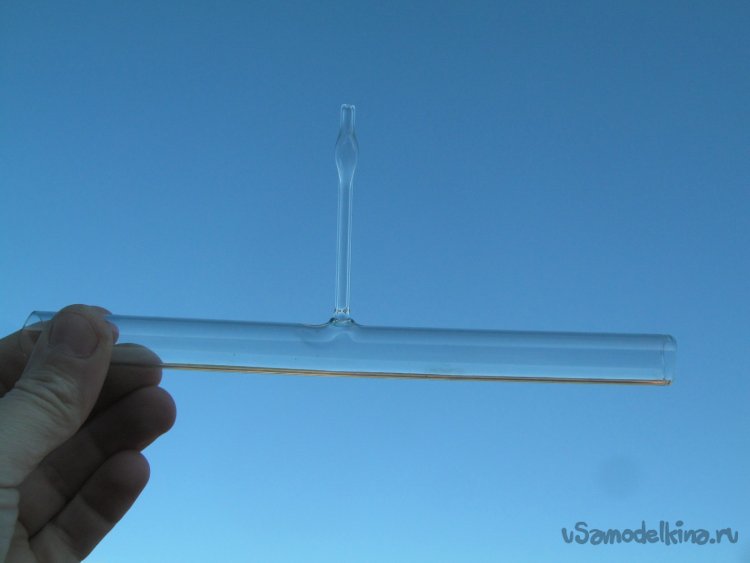

Фото 35. Остывшая заготовка с впаянным штенгелем и одним из электродов.

Фото 35. Остывшая заготовка с впаянным штенгелем и одним из электродов.

Фото 36. Впаянный электрод крупнее. Сужающиеся воронкообразные плечики, по сравнению с поверхностью ровной, менее склонны к образованию трещин.

Фото 36. Впаянный электрод крупнее. Сужающиеся воронкообразные плечики, по сравнению с поверхностью ровной, менее склонны к образованию трещин.

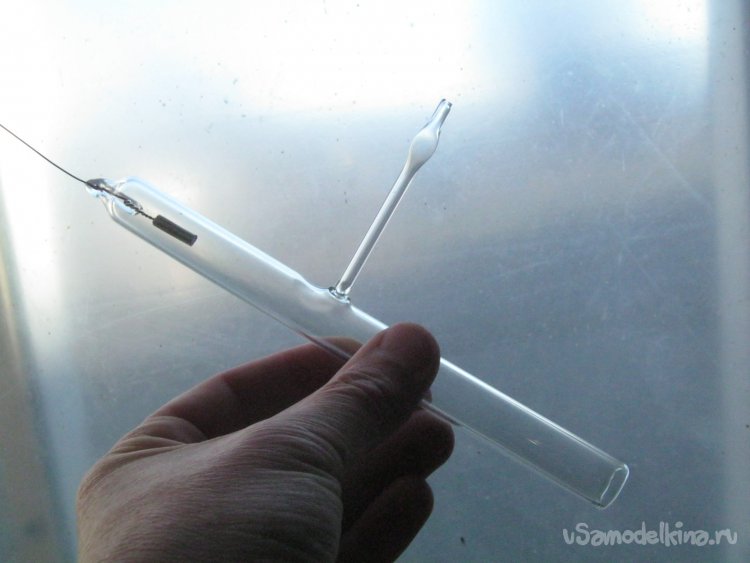

Фото 37. Второй подготовленный электрод помещаем в открытую часть колбы и передвинув его подальше, обрабатываем второй конец аналогично первому – разогреваем, стягиваем, вытягиваем большой ус, переплавляем, подстуживаем, разогреваем кончик, оттягиваем тонкий усик (на фото). Обломав его получаем отверстие для электрода. Наклоняя трубку перемещаем его на положенное место и впаиваем.

Фото 37. Второй подготовленный электрод помещаем в открытую часть колбы и передвинув его подальше, обрабатываем второй конец аналогично первому – разогреваем, стягиваем, вытягиваем большой ус, переплавляем, подстуживаем, разогреваем кончик, оттягиваем тонкий усик (на фото). Обломав его получаем отверстие для электрода. Наклоняя трубку перемещаем его на положенное место и впаиваем.

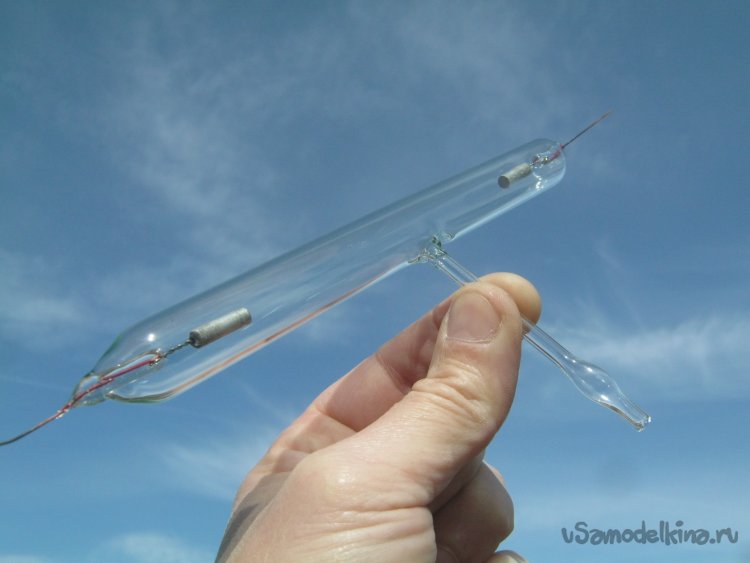

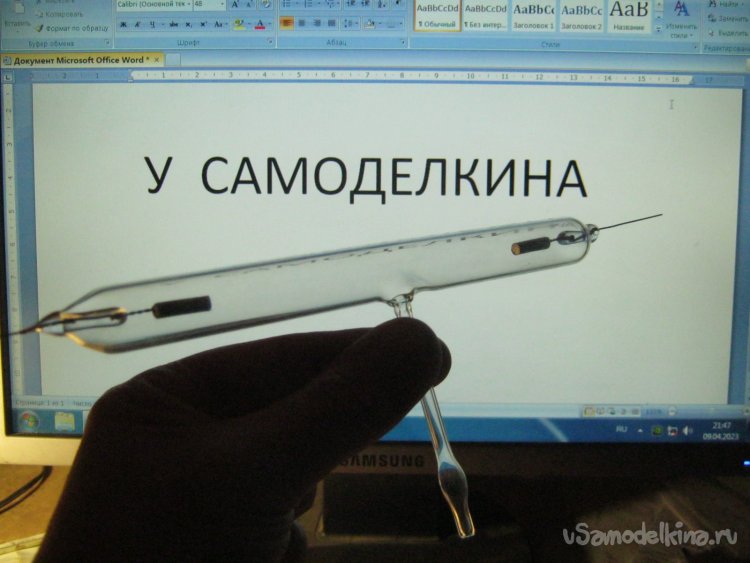

Фото 38. Готовая трубка подвергнута полному печному отжигу для снятия внутренних напряжений в стекле. В таком виде она может быть использована для демонстраций и экспериментов, как индикатор разрежения.

Фото 38. Готовая трубка подвергнута полному печному отжигу для снятия внутренних напряжений в стекле. В таком виде она может быть использована для демонстраций и экспериментов, как индикатор разрежения.

Babay Mazay, апрель, 2023 г.