Здоровья и удачи вам, решившим потратить время на прочтение этого текста.

В далеком 2000 году, когда чудо под названием «звуковая карта» уже перестало быть чудом, а стала необходимым элементом компьютера, задумался я о том, как бы сделать для компьютера простенький усилитель мощностью 5-6 Ватт для прикомпьютерных колонок.

Дело в том, что пластиковые пуколки, которые и сейчас продаются в качестве дешевых настольных колонок, даже для моих отдавленных медведем ушей, звук имеют совершенно сморчковый (от слова «сморкаться»). Это связанно и с акустическим оформлением (правильнее сказать с отсутствием оного) и со встроенными усилителями, как правило, на самых дешевых микросхемах (к микросхемам претензий нет – у них назначение другое).

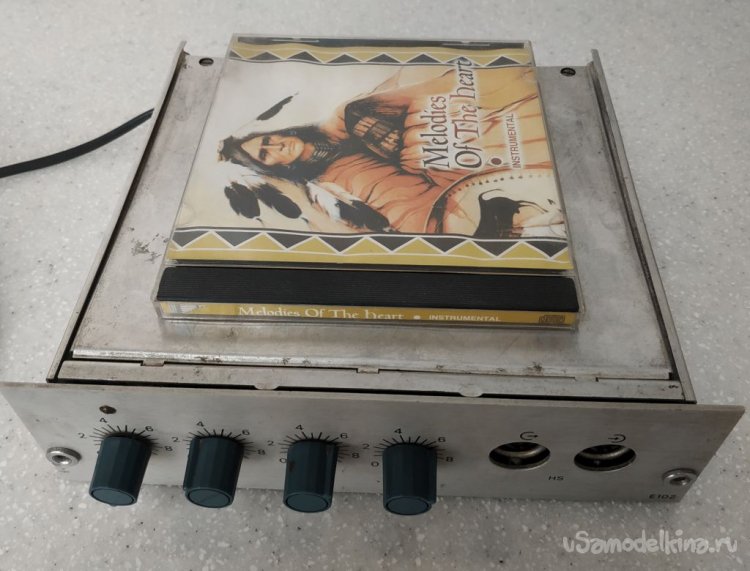

У меня, на тот момент, стояла без дела пара советских колонок «S-30». Колонки для своего класса очень нехилые (когда в них еще не высохли резиновые подвесы динамиков и пенополиуретановая труба фазоинвертора), и стоять им без дела был грех великий. И вот решено было сделать их прикомпьютерными (для настольных они великоваты, а вот настенные по бокам от монитора самое оно – вот так, до сих пор, и висят), а под них, малогабаритный простенький усилитель на рассыпухе – ну и получилось вот такое:

С CD-диском, для оценки размеров:

Передняя панель:

Сзади:

В качестве корпуса очень ко двору пришелся модуль от какой-то медицинской ГДР-овской стойки. Ну, прям, полный комплект «сделай сам»: рама, передняя панель, верхняя и нижняя крышка, готовое штатное крепление для разъемов а-ля СГ-5, штатные места под четыре переменника (даже деления нанесены, не хватает только «Громкость», «Баланс», «ВЧ», «НЧ»), родные ручки с очень хитрым цанговым креплением, даже винтики М3 своеобразные, короче мечта.

Схему нарисовал сам… тут пауза, и я понимаю, что сейчас со всех окружающих пальм в меня полетит аудиофильский помет, но, конечный результат меня устроил, и, забегая вперед, скажу, что получившийся звук меня приятно удовлетворил. В конце концов, усилок я делал для себя любимого, а не для обитателей гармонии сфер (привет от дедушки Лема).

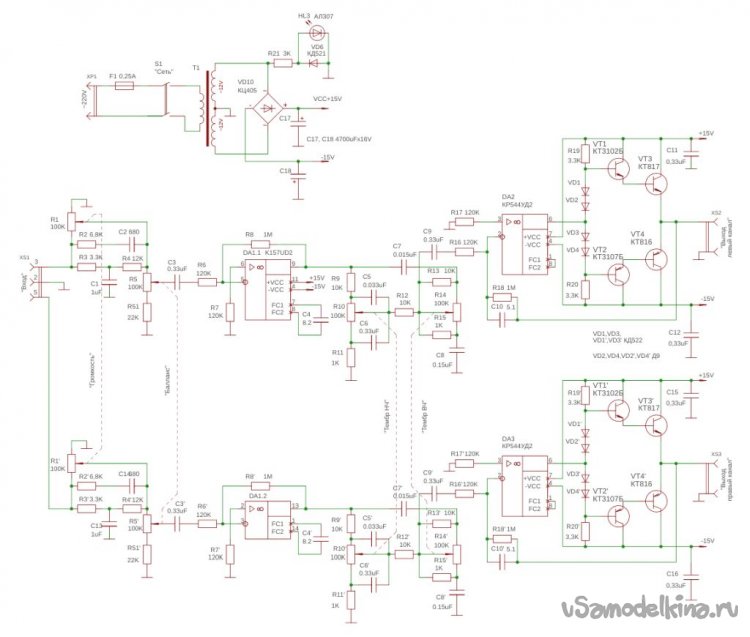

Итак, схема в студию:

Как видно, схема наибанальнейшая, никаких схемотехнических выпендрёжей (хотя на самом деле выпендрёжи я очень люблю, а тогда любил еще больше, но здесь задался целью обойтись без них), все просто как мычание.

Далее работу схемы буду пояснять для одного канала (на схеме верхний, он же первый, он же левый). Входной сигнал через разъем XS1 попадает сразу на регулятор громкости R1. Регулятор не простой, а тонкомпенсированный. Цепочка R2C2 – тонкомпенсация по высоким частотам, R3C1R4 – по низким. Такое построение цепей тонкомпенсации позволяет использовать для регулирования громкости переменные резисторы без отводов. Схема известна еще со времен дотранзисторных. Слямзил я ее из какого-то номера журнала «Радио» еще для своего первого самодельного усилителя, причем автор (респект ему и уважуха) статьи сам ссылался на широкую ее распространенность в ламповой аппаратуре. С тех пор я втыкаю ее, где ни попадя (в том числе и в готовую аппаратуру), со всегда превосходным результатом. Элементы цепочек тонкомпенсации распаяны непосредственно на выводах резистора R1.

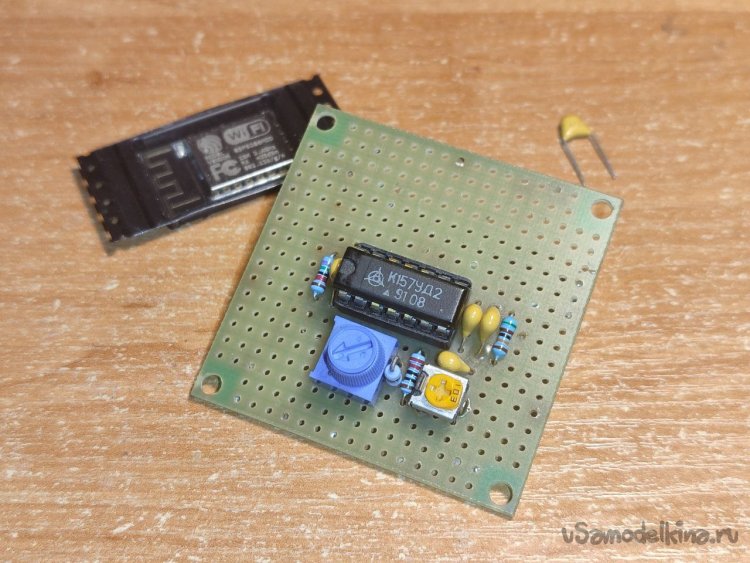

Далее сигнал с подвижного вывода резистора регулировки громкости поступает на вход регулятора баланса – сдвоенный резистор R5R5'. По сути это тоже регулятор громкости, только резисторы включены так, что при вращении оси, громкость в одном канале растет, а в другом падает и наоборот. С подвижного вывода резистора регулятора баланса сигнал через конденсатор C3 поступает на вход инвертирующего усилителя на ОУ DA1.1 К157УД2 с коэффициентом усиления около 10. Усилитель предназначен для компенсации ослабления сигнала следующим за ним регулятором тембра.

Регулятор тембра на элементах R9R10R11C5C6R12C7R13R14R15C8 построен по обычной мостовой схеме – схема классическая, испытанная, всегда дающая результат. Элементы регулятора тембра распаяны непосредственно на выводах резисторов R10 и R14. Далее сигнал через конденсатор C9 поступает на вход усилителя мощности. Усилитель мощности построен на ОУ DA2 КР544УД2. Выход ОУ умощнён двухтактным составным эмиттерным повторителем на комплементарных транзисторах. Верхнее плечо NPN VT1 КТ3102, VT3 КТ817, нижнее плечо PNP VT2 КТ3107, VT4 КТ816. Ток покоя задается диодной цепочкой VD1-VD4, причем VD1VD3 – кремниевые КД522, а VD2VD4 – германиевые Д9. При таком раскладе ток покоя выходного каскада получается около 150мА. Диоды должны иметь тепловой контакт с радиаторами выходных транзисторов для термокомпенсации тока покоя.

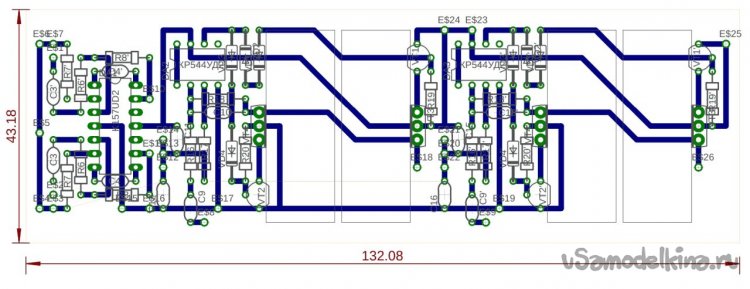

Все элементы усилителя, за исключением вышеуказанных цепей тонкомпенсации и регулировки тембра, распаянных на выводах переменных резисторов, и элементов схемы питания, расположены на печатной плате:

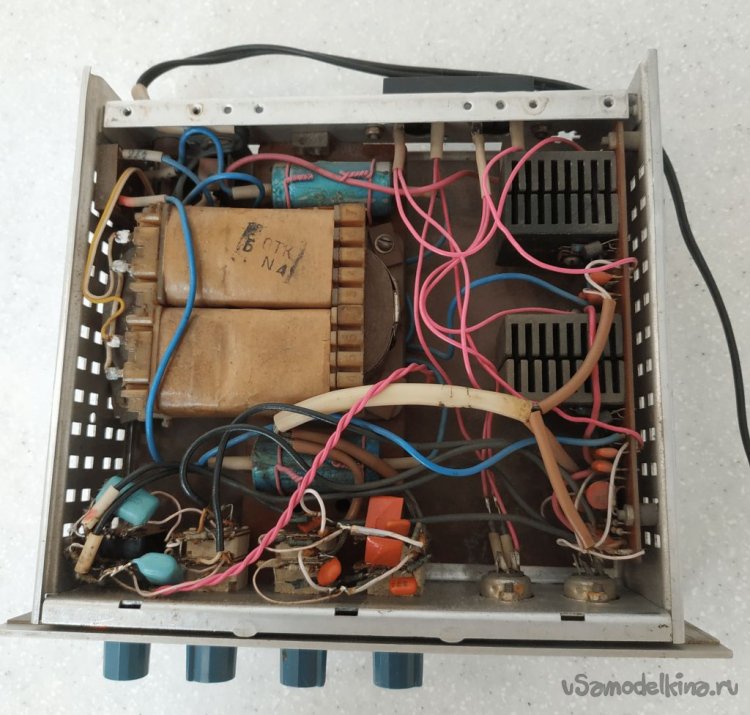

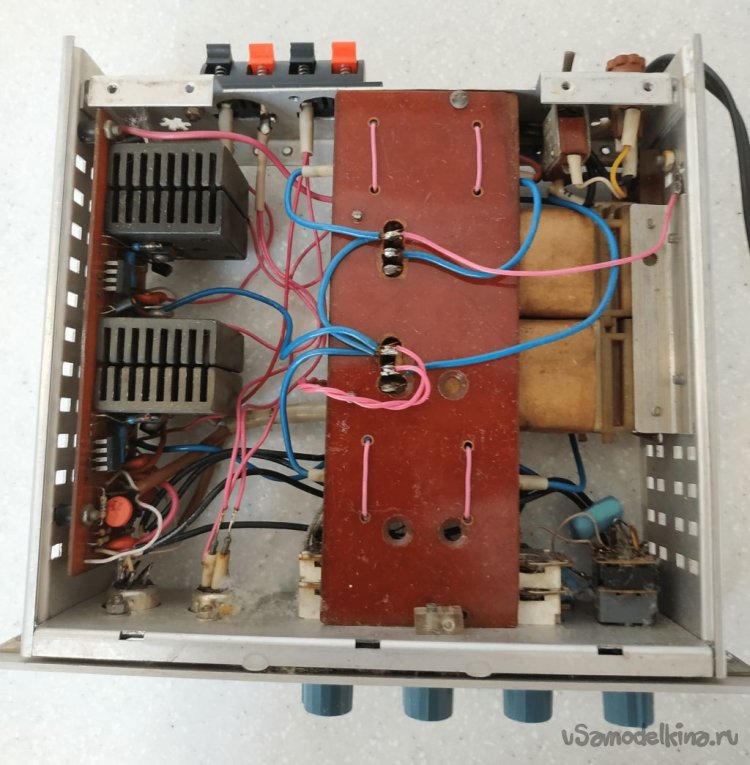

А вот сам монтаж в корпусе (слабонервных просим не смотреть) сверху:

И снизу:

В качестве силового трансформатора T1 был использован трансформатор от «Веги-335», радиаторы для транзисторов были по случаю куплены в магазине «Умелые руки».

Интересный момент: конденсаторы фильтра выпрямителя C17C18 то ли чешские, то ли ГДР-овские «Frolyt» работают на напряжении чуть выше номинального (так делать нельзя, но тогда под рукой с подходящими габаритами были только эти) и за 20 лет так и не бахнули.

Как я уже писал выше, получившийся звук от пары этот усилитель и колонки «S-30» мои не особо взыскательные ухи удовлетворил или, вернее, прямо скажем, понравился.

Так штааа… на этой оптимистичной ноте разрешите откланяться, и еще раз всем здоровья и удачи!