По мере сил мы с ребёнком-школьницей продолжаем ставить простые опыты в деревенской домашней мастерской, компенсируя отсутствие лабораторных работ в сельской школе. Как всегда мы не стремимся к непременной зрелищности экспериментов, зато стараемся вдумчиво их проводить ища объяснения всем происходящим перед нами процессам. Плюс, конечно, адепту естественных наук и тем более химии, полезно своими руками повозиться с химикатами, горелками и посудой – интригует и вдохновляет. Итак.

Здесь, мы поставили пару экспериментов с разделением (очисткой) веществ способом дистилляции. Это распространенный приём в лабораторной практике. Применительно к нашим деревенско-лесным условиям, им мы воспользуемся в дальнейшем, например, при получении скипидара из живицы, эфирных масел из окружающего растительного сырья.

Суть процесса – нагрев смеси веществ с различными температурами кипения и отвод более летучих фракций с последующей их конденсаций в холодильнике. Мы припомнили практические, ежедневные встречи с конденсацией – это «запотевание» поверхности холодного теплоемкого предмета – на его стенках осаждаются, конденсируются мелкие капельки воды из водяного пара присутствующего в воздухе. Например, стоит вытащить из холодильника бутылку с минералкой или зимой занести в помещение холодную железку. Окажись железка достаточно массивной (теплоемкой) и хорошо промороженной, как капельки воды замерзают превращаясь в иней.

Уместно вспомнить и о пресловутом «кругообмене воды в природе» - конденсация большого количества водяных паров в атмосфере рождает дождь, а в холодное время года снег. При резком сильном похолодании после теплой и влажной погоды конденсация превращает ветви деревьев в сказочной красоты произведения искусства покрывая из мелкими, а иногда и весьма крупными (Фото 2…4) кристаллами.

Фото 3. Кристаллы льда на ветке ели. Алтай-Чарбай, зима 2010 г.

Фото 4. Кристаллы на поверхности льда замерзшей горной речки. Алтай-Чарбай, зима 2010 г.

Что нам понадобилось для работы.

Лабораторная посуда – мы использовали набор самодельных пробирок в штативе и «гражданские» стеклянные стаканы. Пробка с газоотводной трубкой – из винной корковой, кусочек силиконового «аквариумного» шланга. В качестве источника тепла применили сухое горючее из туристического магазина. Растворимые соли – кухонная поваренная (NaCl) и медный купорос (CuSO4) из хозяйственного магазина.

К делу.

Опыт №1. Раствор поваренной соли.

NaCl мы утащили у мамы на кухне, прямо вместе с солонкой. Переложить столь неядовитую субстанцию в пробирку можно бы и пальцами, но химики культурные так не делают и мы тоже не стали, тем более, что в закромах нашлась и нетолстая стеклянная палочка. Мы в два счета соорудили из нее преотличную мешалку (Фото 5, 6).

Фото 5. Разогрев кончика стеклянной палочки в пламени газовой горелки. Яркий желто-оранжевый хвост – т.н. «содовое свечение» - окрашивание факела испаряющимися с поверхности стекла ионами натрия.

Фото 6. Расплющивание размягченного стекла плоской (без насечек) частью пинцета. Холодная нержавеющая сталь совершенно не липнет к горячему стеклу, но работать следует оперативно.

Фото 7. В одну из пробирок мы положили немного соли (NaCl), прилили воды и хорошенько переболтали – приготовили раствор.

Фото 8. Небольшую, контрольную, часть раствора мы отлили в отдельную пробирку. Она нам понадобится в конце для сравнения.

Для собственно дистилляции, пробирку с раствором соли мы закрепили наклонно в импровизированном штативе из массивного строганного соснового кубика с глухим отверстием в углу. В этом отверстии удерживается проволочный крепеж пробирки из нетонкого алюминиевого провода с зачищенной изоляцией (Фото 9).

Горелка с сухим горючим - из перевернутой вверх дном пустой отмытой консервной баночки, оказалась весьма практичной. Нагревается только верхняя часть жестянки, горящую даже длительное время можно спокойно переносить не обжигаясь. Положение пламени регулировали подкладывая под жестянку подходящие обрезки дощечек.

В стакан с водой периодически добавляли кусочки льда из ведра с водой за дверью – к тому времени погода как раз позволяла.

Что получилось.

Первый опыт получился неважно – мы не совладали с горелкой и кипение вышло слишком бурным, с выплюхиванием раствора в газоотводную трубку. Несмотря на это, в пробирке сконденсировалось малое количество относительно чистой воды (пробовали на вкус), по крайней мере, разница была хорошо ощутима.

К слову, организовать более спокойное кипение реактивов можно и введя в сосуд-реактор нарочитые центры для появления пузырьков пара. В этом случае они будут мельче размером и лучше распределены. В лаборатории такие штуковины ласково зовут кипелками. Кипелки могут быть пучками тонких стеклянных нитей или небольшими кусочками шероховатой керамики. Внимательный читатель конечно заметил нечто прозрачное в пробирке с основным раствором (Фото 10). Это стеклянная загогулина оставшаяся от стеклодувных работ, с помощью которой мы пытались предотвратить попадание соляного раствора в дистиллированную воду.

Опыт №2. Раствор медного купороса.

CuSO4, медный купорос, иначе – сульфат меди.

Здесь не лишним будет вспомнить, что в химии любые (а не только кухонная поваренная или морская) вещества состоящие из атомов металла и кислотного остатка – называются солями. Например, поваренная соль – NaCl – где Na – металл, Cl – кислотный остаток соляной кислоты; или CuSO4 – где Cu – металл, SO4 – остаток кислоты серной.

Медный купорос можно без труда найти в хозяйственно-садоводческих магазинах. Садоводы используют его как противогрибковое средство, он входит в состав знаменитой «Бордосской смеси». Медный купорос, как и все соли меди, ядовит. Не настолько, как например, цианиды, но руки после опытов с ним следует вымыть с мылом очень тщательно и уж конечно никаких проб «на язык», даже если в пробирке на вид будет прозрачная вода.

Медный купорос – вещество весьма гигроскопичное – обладает способностью интенсивно притягивать влагу (воду) из воздуха, как кстати и поваренная соль. Это свойство можно использовать для осушения других веществ или поддержания низкой влажности в нужном объеме. Интересно, что абсолютно сухой медный купорос – бесцветные кристаллы, но стоит ему хоть немного побыть на воздухе, как он активно присоединяет к себе воду становясь знакомого нам красивого интенсивно голубого цвета.

К делу.

Из полиэтиленового мешочка CuSO4 мы черпнули прямо сухой пробиркой и долили холодной воды. Растворяться наша соль не спешит даже после интенсивного встряхивания (Фото 11). Мы припомнили, что подогрев растворителя (а это в нашем случае – вода - Н2О) повышает растворимость веществ. Для подогрева мы опустили пробирку на минутку в горячую воду – пожалуйста! Стоило нашу емкость встряхнуть и порция купороса растворилась как миленькая (Фото 12).

К слову – разницу в растворимости солей в холодном и горячем растворителе используют, например, при выращивании кристаллов из раствора. В горячем растворителе распускают максимально возможное количество сухой соли и раствор медленно и осторожно охлаждают. Такой охлажденный раствор содержит соли больше чем он смог бы растворить обычным образом и называется перенасыщенным. Перенасыщенный раствор стремиться куда-то деть избыток соли и с радостью и удовольствием цепляется за любую возможность – например формирует соль в виде кристаллов на удобной ему «затравке».

Фото 13. Из рабочей пробирки мы чуток отлили в другую – контрольный образец.

Фото 14. Запускаем горелку на сухом горючем.

В этот раз мы постарались создать условия для более спокойного кипения без выбросов в газоотводную трубку – раствора взяли меньше, сухое горючее заранее накололи плоскогубцами на некрупные кусочки и подкладывали пинцетом по мере сгорания, поддерживая небольшой огонь. Огонек нашей сухоспиртовки нацелили не на дно пробирки а на место около поверхности раствора (Фото 15).

Фото 15. Нагрев раствора около его поверхности дает менее крупные пузыри пара, кипение протекает спокойнее.

Первую треть опыта пары воды конденсировались преимущественно в холодном силиконовом газоотводном шланге (Фото 16) и наш импровизированный холодильник почти не работал. Прогревшись, трубка стала подавать пар во вторую пробирку со стенками охлаждаемыми холодной водой и процесс пошел значительно интенсивнее. В охлаждающую воду в этот раз мы добавляли снег.

Фото 16. Холодная газоотводная трубка работает как «змеевик» - импровизированный холодильник с воздушным охлаждением.

Итого.

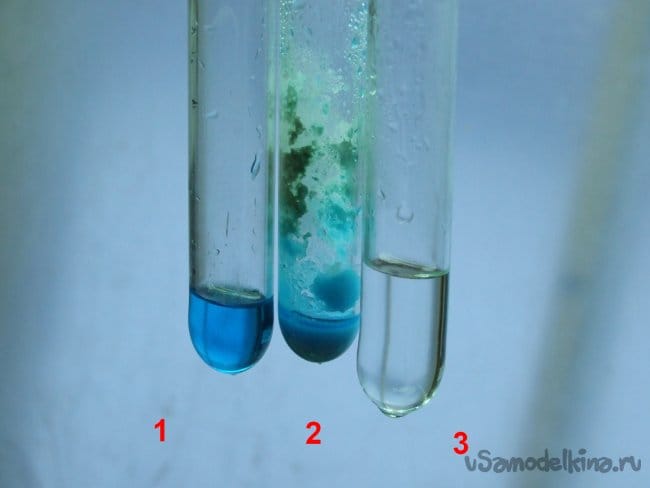

Второй опыт у нас получился удачнее и благодаря цветной соли – много нагляднее (Фото 17).

Фото 17. Результат второго опыта по разделению раствора медного купороса на составляющие – соль и воду; где: 1 – исходный раствор; 2 – кашица из купороса оставшаяся после перегонки; 3 – отогнанная вода.

Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.