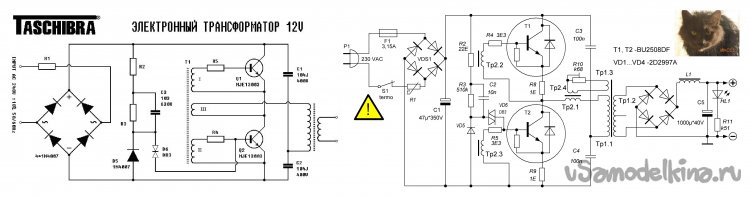

Об изготовлении блока питания (БП) аккумуляторного шуруповерта (шурика) от сети 230 В в корпусе его аккумуляторного отсека. Один старый знакомый, который пользуется этим шуриком примерно раз в два месяца, заказал мне такой БП. Его можно понять – начинать даже маленькую работу с зарядки полудохлых аккумуляторов (АКБ) не интересно, а покупать литиевые АКБ или тем более новый шурик при такой частоте использования просто нет смысла. Про отдельный БП он сказал, что и этот кейс вечно мешается, как раз еще одной железяки ему не хватало. А когда я начал лекцию об опасности использования в ручном переносном инструменте напряжения 230 В, он ответил коротко и грубо, как и полагается профи, которому говорят очевидные вещи: «Не учи отца.......». Ну что ж, опыт изготовления чего-то подобного есть – ссылка https://usamodelkina.ru/23057-peredelka-shurupoverta-na-pitanie-ot-seti.html . Этот шурик на 14,4 В, в нем используется 12 никель-марганцевых банок с номиналом 1,2 В, после зарядки на них примерно по 1,45 В. Значит, 16…18 В на холостом ходу (ХХ) ему вполне приемлемо. Рисуем схему, за ее основу берем схему электронного трансформатора (ЭТ) Taschibra 105W, ес-но, заменим основные компоненты на более мощные.

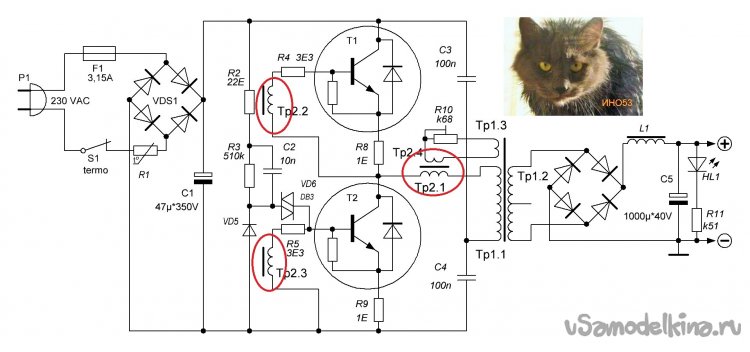

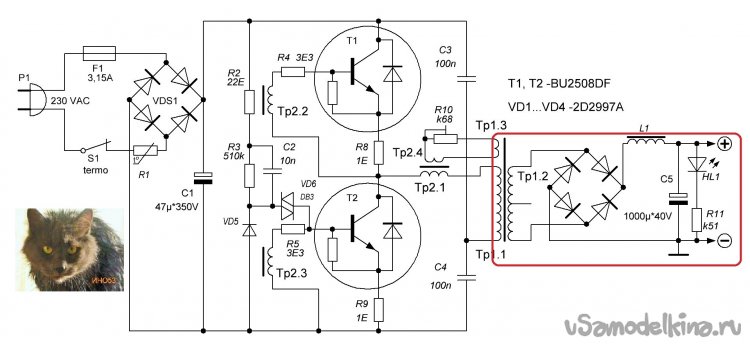

Схема состоит из следующих узлов, см. рисунки.

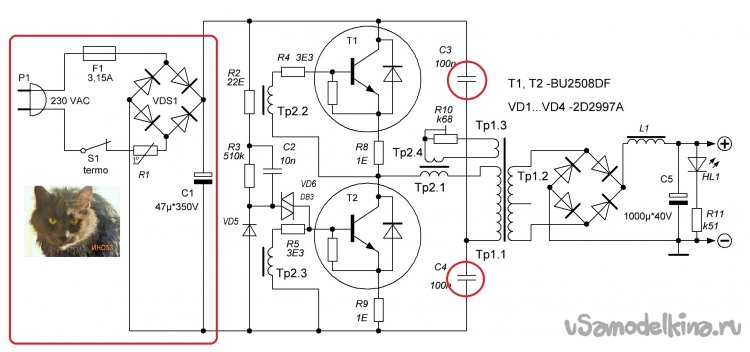

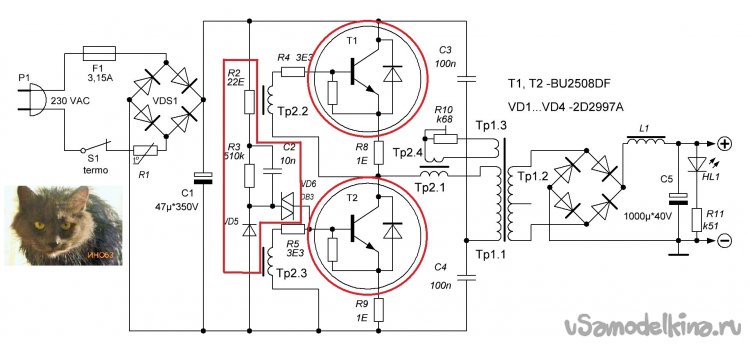

Узел питания содержит: плавкий предохранитель F1 для защиты по потребляемому току и термозащиту на биметаллическом выключателе S1, терморезистор R1 для плавного включения, выпрямительный мост VDS1, сглаживающий конденсатор С1 и конденсаторы С3 и С4, которые обеспечивают полумостовой режим работы (хватило бы и одного).

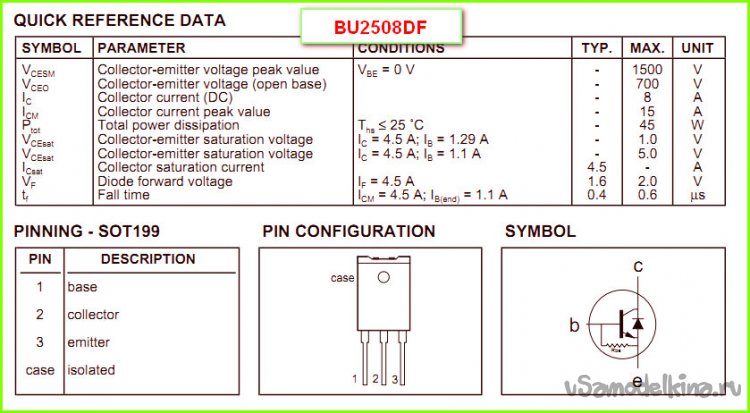

Пусковая цепь, основой которой является динистор VD6 марки DB3, и силовые ключи. Примененные здесь транзисторы BU2508DF - мощные высоковольтные импульсные транзисторы, демпфированные (в наименовании буква D) и изолированные (F).

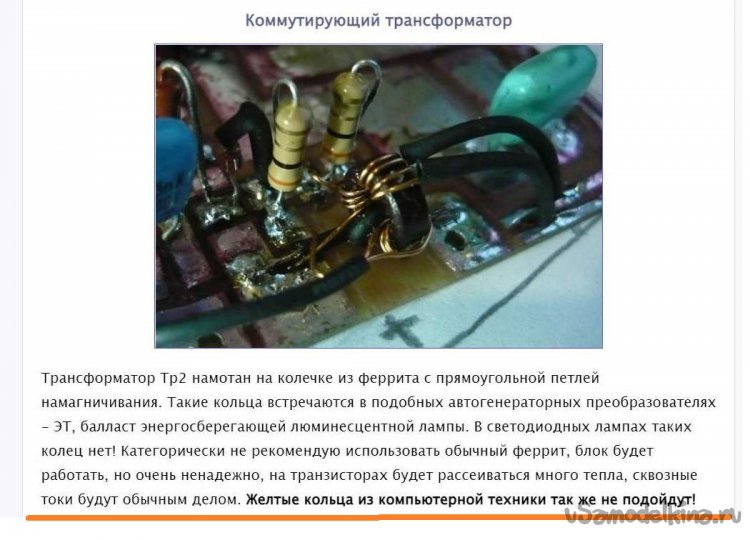

Далее - коммутирующий трансформатор Tp2 с насыщающимся сердечником и четырьмя обмотками.

Немного подробнее о нем.

Наконец – выход, это понижающий трансформатор Tp1, выпрямительный мостик, сглаживающий фильтр на дросселе L1 и конденсаторе С5, и светодиод Hl1, работающий на подсветку рабочей зоны и как индикатор включения.

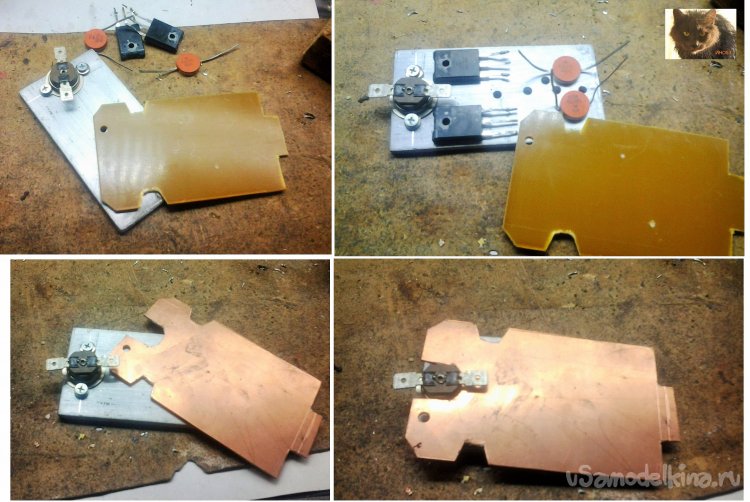

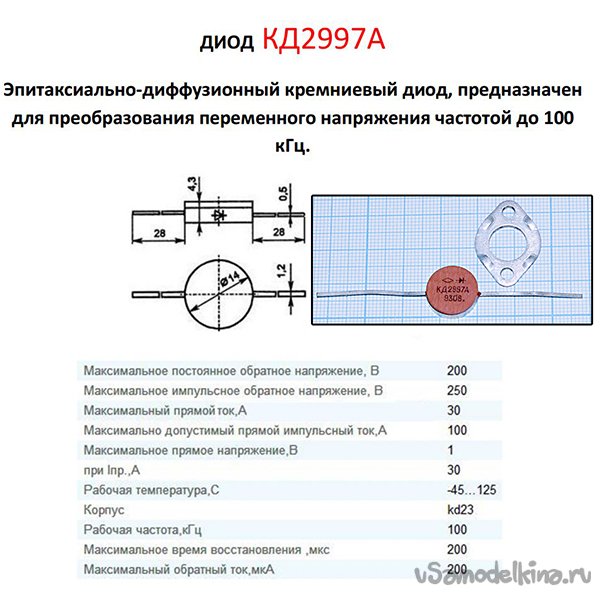

Низковольтный выпрямительный мост собран на диодах КД2997А. От радиатора диоды изолированы пластинкой слюды, смазанной пастой КТП-8, и прижаты к радиатору, как и транзисторы, непосредственно платой.

Возвращаемся к общей схеме. Ее изюминка - в промежуточном коммутирующем трансформаторе, работающем в режиме с насыщением сердечника, это дает высокую экономичность и, соответственно, малый нагрев элементов. Недаром эта схема давно используется в электронных балластах (ЭПРА) разных люминисцентных ламп, в т.ч и энергосберегаек. Но есть некоторые тонкости. Дело в том, что в родственных схемах ЭПРА и ЭТ применяется положительная обратная связь (ПОС) по току, и, соответственно, на ХХ и при нагрузке меньше определенного минимума схема просто не запустится. Чтобы обойти это ограничение, применяется дополнительная ПОС по напряжению, в нашем случае это обмотки Тр2.4 и Тр1.3, по паре витков МГТФ-0,14, и регулировка с помощью подстроечного резистора.

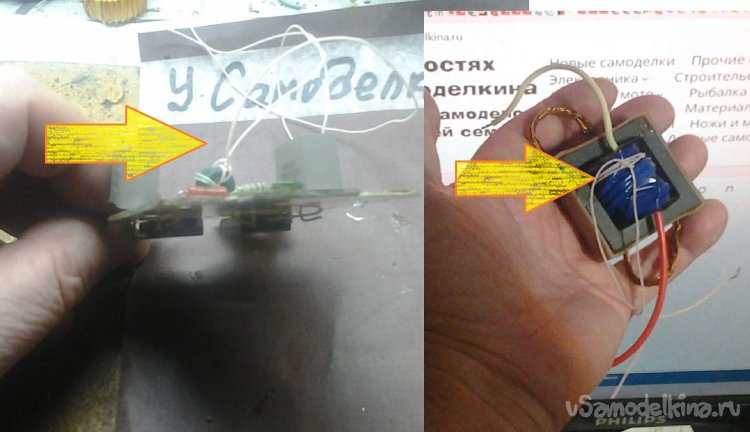

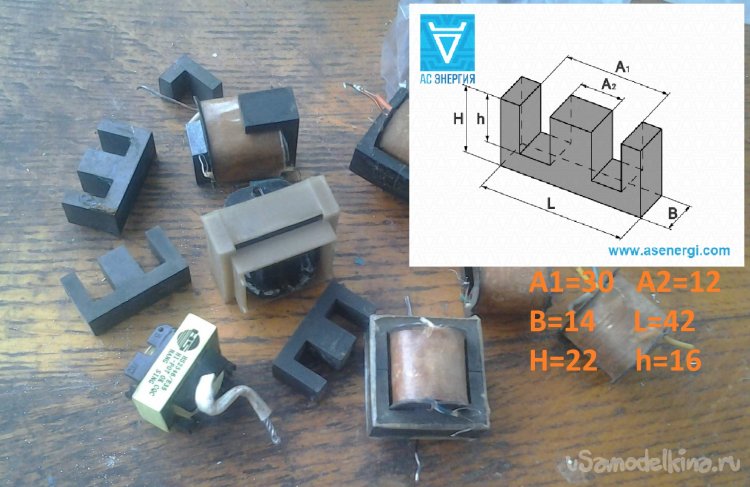

При макетировании выяснилось, что использовать трансформаторы от компьютерного БП никак не получается, имеющееся соотношение витков не подходит и он не выдает нужного напряжения. А перематывать их довольно хлопотно, слишком крепко они склеены и пропитаны. Проще взять один из имеющихся в наличии трансформаторов от ИЗУ 250-1000 ДРИ/ДНаТ-220 с солидным ферритовым сердечником.

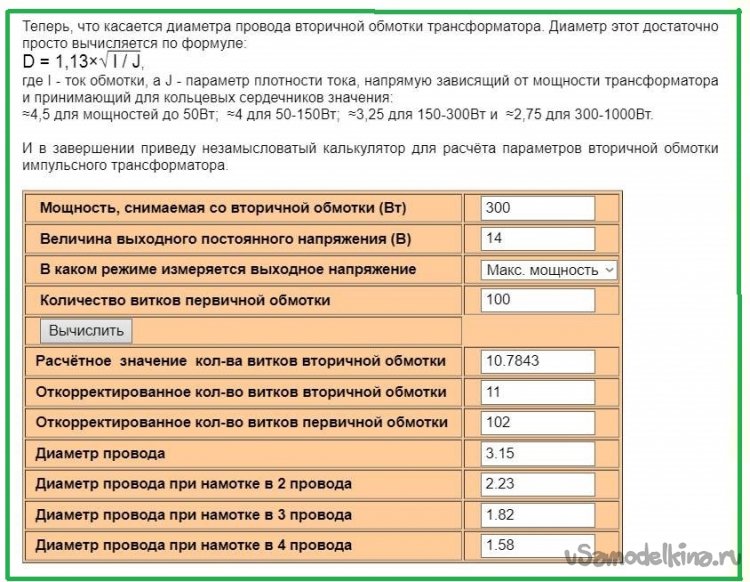

Что бы не возвращаться к трансформатору – число витков используемой готовой первичной обмотки неизвестно, поэтому число витков вторички подбираем экспериментально, намотаем с запасом и понемногу отматываем. Вот приведен расчет диаметра провода с помощью онлайн калькулятора.

С учетом повторно-кратковременного режима работы можем сделать скидку, процентов так 40. Что бы не мучиться с толстым одножильным проводом, изготовим из того, что под руками, самодельный литцендрат на 21 жилу, провод 0,315 мм.

Уже при намотке обмотки оказалось, что если мотать ее нескрученными проводами, просто шлейфом, то удобнее укладывать витки в каркас, хотя провода так и норовят запутаться. Единственное серьезное затруднение – необходимо потом аккуратно зачистить, залудить и спаять вместе концы всех проводов.

Переходим к сборке.

Для радиатора используем не какую-нибудь люминьку, а ляментий толщиной 6 мм, правда, БУ-шный. Подгоняем в размер.

Прикидываем расположение деталей на радиаторе.

И набрасываем, как будет выглядеть плата.

Основной монтаж будет навесным. Дальше изготовление платы.

Продолжение. Примеряем транзисторы.

Сверление, лужение и т.д.

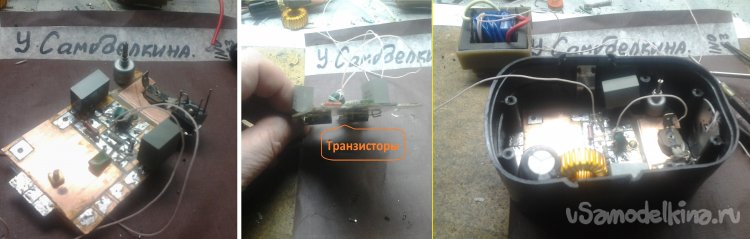

Прикидываем, как это будет в корпусе.

Окончательная сборка.

Выходной конденсатор размещаем в верхней части корпуса. Собственно, и дроссель тоже надо было поместить туда же, места там много.

Включаем пока без нагрузки.

В собранном виде. Общая оценка всей этой работы – посредственно, под нагрузкой напряжение заметно падает. В этом отношении внешний БП со стабилизацией выходного напряжения намного лучше. Но заказчик доволен.

Я не левша, в правой телефон, которым снимаю.

На этом все, комментируйте!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.