Любой, радиоприем требует антенны и чем удаленнее и слабее передающая станция, тем лучше должна быть антенна с приемной стороны. Радионаблюдение за интересными и редкими дальними станциями – стародавнее и почтенное развлечение, аппаратура, антенны и сам процесс не требуют никакого разрешения или регистрации, если только радиолюбитель не планирует получать благодарственные уведомления от операторов принятых станций через специальное бюро. Следует только воздержаться от избыточного внимания к служебным и ведомственным радиостанциям. Кроме прочего, радиоприем станций на КВ, а других сейчас не осталось, подразумевает конструирование радиоприемников, от детекторных до связных однополосных, вероятно, изучение телеграфной азбуки.

Самой громоздкой и дорогостоящей частью подобных забав, как правило, бывают антенны. Нередко работают и с длинным куском провода протянутого из окна высотного дома, но полноценные антенны, особенно для нижних КВ диапазонов – изрядное сооружение, тем более, что все это добро должно быть поднято на высоту, хотя бы 12…15 м, что для сельской малоэтажной местности представляет непростую и недешевую задачу.

Определенную проблему представляет задача - послушать живой местный эфир и определиться с направлением последующего движения – плюнуть или совершенствоваться в этом смысле дальше, вплоть до получения собственного позывного и работы в эфире. Сделать это малой кровью, без высоких опасных мачт и наличия больших деревьев поблизости, можно применив антенну бегущей волны (АБВ). Эта необычная конструкция не требует большой высоты, но нужно много свободного места, хотя, есть и варианты свернутые или зигзагообразные. Антенна проволочная, растянута невысоко над землей, длинной не менее λ (длина волны). Антенна направленная, работает хорошо только на прием, хотя с большими потерями можно и передавать, такая практика есть. Антенна бегущей волны часто используется в профессиональной связи как приемная, и особенно уместна она для работы на низкочастотных диапазонах, где полноразмерную антенну другого типа, построить очень дорого – большие размеры, очень высоко.

Рис. 2. Антенна бегущей волны (антенна Бевереджа). Схема устройства.

К достоинствам АБВ следует отнести и ее абсолютную грозозащищенность – низкий подвес и заземление с обеих сторон позволяет забыть обо всей этой чепухе с разрядниками, искровыми промежутками и грозовыми переключателями. Статическое напряжение, соответственно, тоже не скапливается. С такой антенной можно работать прямо во время грозы.

Высота подвеса может быть 0,2…5 м. У любителей, обычно, её определяет местность и обстановка. Интересной и ценной возможностью, является работа АБВ с полотном разложенным прямо по земле, снегу или льду. Такая антенна работает несколько хуже подвешенной, но куда лучше невысоких кусков провода. Наземную АБВ нередко используют как временную, в радиоэкспедициях. В моем случае, это преотличный вариант – живя на опушке леса, на некотором отдалении от деревни, имею около дома склон невысокого холма занятый подрастающим «английским садом». Дубы, липы, клены. Развесив на них антенну, удастся кольцом разместить около сотни метров провода, разложив по некошеной траве – в два раза больше. В плюс запишем и почти полную незаметность антенны ибо граждане, никогда не отличавшиеся покладистостью и терпимостью к радиолюбителям, по нынешним нервным временам, склонны реагировать и вовсе панически.

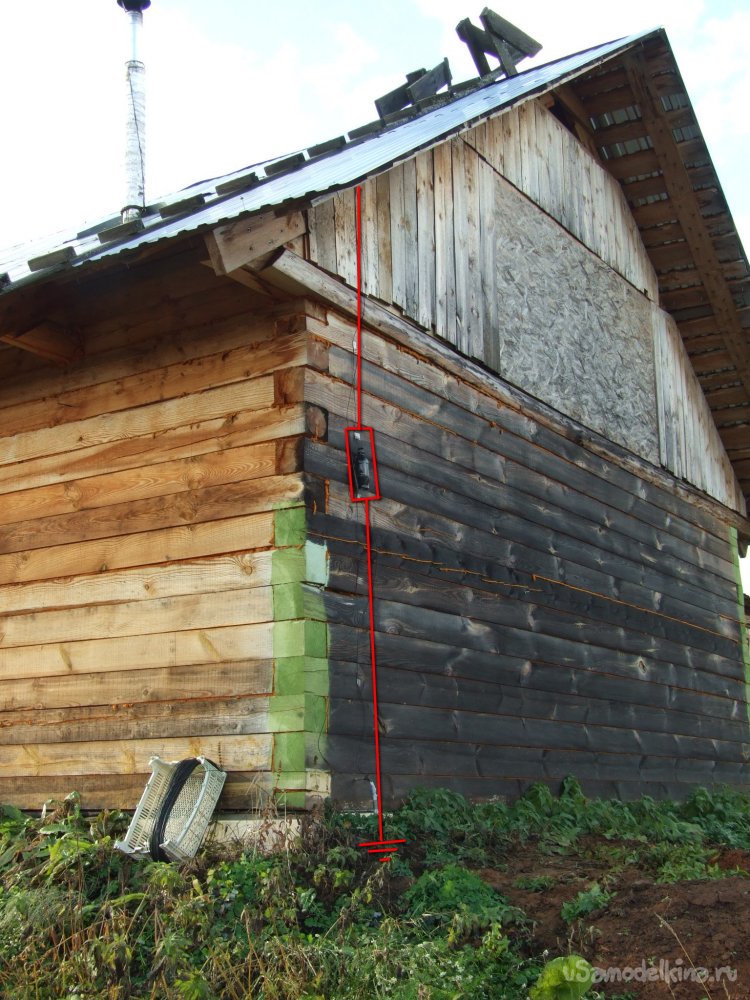

Фото 3. Вид на место развертывания антенны. Форма полотна указана примерно. С одной стороны мастерской согласующий трансформатор, со второй нагрузочное сопротивление. Около последнего уже имеется мощный контур заземления. Диаграмма направленности антенны – приблизительно, круговая.

Фото 3. Вид на место развертывания антенны. Форма полотна указана примерно. С одной стороны мастерской согласующий трансформатор, со второй нагрузочное сопротивление. Около последнего уже имеется мощный контур заземления. Диаграмма направленности антенны – приблизительно, круговая.

Что потребовалось для изготовления.

Полотно – провод «полевка», соответствующей длины, согласующий ВЧ трансформатор, сопротивления, мелочи. Заземление. Набор слесарного инструмента, набор инструмента для электромонтажа.

К делу.

Первым долгом изготовил все недостающие элементы антенны. Заземление. Как уже сказано, со стороны нагрузки уже имеется. Стационарное – зарытый контур из трех длинных штырей заколоченных в дно отрытого рва и сваренных вместе. Заземление второе – стальной оцинкованный прут 2 м длиной. Сварил его из двух имеющихся резьбовых шпилек.

Фото 4. Прут заземления. Сварен из двух не нужных метровых шпилек.

Фото 4. Прут заземления. Сварен из двух не нужных метровых шпилек.

Фото 5. Поперечина-рукоятка для удобного выдергивания из земли.

Фото 5. Поперечина-рукоятка для удобного выдергивания из земли.

Фото 6. Определенная трудность – погодостойкие электрические соединения. Здесь, к заземлению зачищенному абразивным диском УШМ, сильно, средством гаечного ключика, прижал полевой провод червячным нержавеющим хомутом. Место соединения тщательно и герметично заизолировал липкой лентой. Её конец, склонный со временем разматываться, зафиксировал кусочком термотрубки.

Фото 6. Определенная трудность – погодостойкие электрические соединения. Здесь, к заземлению зачищенному абразивным диском УШМ, сильно, средством гаечного ключика, прижал полевой провод червячным нержавеющим хомутом. Место соединения тщательно и герметично заизолировал липкой лентой. Её конец, склонный со временем разматываться, зафиксировал кусочком термотрубки.

Фото 7. Вид на начало антенны. На стене в углу окна – согласующий трансформатор прикрытый от дождя куском линолеума. Прут заземления заточил и забил кувалдой, провод провел по деревянной стене к трансформатору и зафиксировал хомутиками из ПЭТ бутылки и мебельным степлером.

Фото 7. Вид на начало антенны. На стене в углу окна – согласующий трансформатор прикрытый от дождя куском линолеума. Прут заземления заточил и забил кувалдой, провод провел по деревянной стене к трансформатору и зафиксировал хомутиками из ПЭТ бутылки и мебельным степлером.

Сделал инвентаризацию своих запасов провода. Удивительно, но мне в свое время попался полевой провод одинарный, хотя обычно, это скрученная пара. Но те же стальные с медными жилы, та же прочная и стойкая изоляция. Измерил потребную длину на местности (Фото 3), перемЕрял длину трех имеющихся кусков провода – отложил на дороге 50 м, забил колышки, размотал бухточки между колышками, смотал учтенное на импровизированную катушку.

Фото 8. Старинный измеритель крупных расстояний – аршин, каким, после «Земля крестьянам!», помещичьи земли делили на огороды в старых кинофильмах. Здесь – на два метра. Мгновенно сколачивается тремя гвоздями из пары реек и работает не хуже лазерной рулетки. По крайней мере, при нечастых экзерсисах.

Фото 8. Старинный измеритель крупных расстояний – аршин, каким, после «Земля крестьянам!», помещичьи земли делили на огороды в старых кинофильмах. Здесь – на два метра. Мгновенно сколачивается тремя гвоздями из пары реек и работает не хуже лазерной рулетки. По крайней мере, при нечастых экзерсисах.

Нагрузочный резистор - в антенне передающей, рассеивает около 50% подведенной мощности, что следует учесть. Здесь, в антенне приемной это не важно. Сопротивление должно быть механически стойким и безындуктивным. Проще всего собрать его из нескольких спаянных параллельно, мощностью 2 Вт. Более-менее точное сопротивление в нагрузке антенны вычислить нельзя. Его можно уточнить при настройке по минимуму КСВ (коэффициенту стоячей волны).

Свой нагрузочный резистор, отчасти во имя прочности, отчасти, из того что удалось найти, составил аж из тридцати имеющихся двухваттных металлопленочных импортного производства. По сравнению с МЛТ-2 они хороши уменьшенными габаритами и чуть более длинными выводами. Выводы залудил. Спаял сопротивления в цилиндрическую конструкцию – собрал все в ладони и собрал их в более-менее цилиндр. Сформовал выводы с обеих сторон и стянул медной проволочкой. Спаял мощным, 150 Вт, паяльником. ПОС-61, спиртоканифольный флюс. Удалил остатки флюса.

Не смог удержаться от маленького эксперимента - в антенне передающей, нагрузочный резистор нагревается и подобная простая его конструкция, хороша не вполне – должным образом будут охлаждаться только внешние составляющие. Хорошо бы их несколько разнести в пространстве и по возможности, простым технологичным способом. Операция вполне удалась. Пришлось только сжать всю сборку по оси, нажимая на пайки, а потом пинцетом придать некоторым элементам нужное положение. После формовки припаял к резистору выводы от полевого провода - бухты и короткого кусочка к заземлению. Снабдил сопротивление защитой от косого дождя из обрезанной ПЭТ бутылки.

Фото 9. Нагрузочный резистор без защитного кожуха.

Фото 9. Нагрузочный резистор без защитного кожуха.

Фото 10. Срастил два больших куска полевого провода – зачистил концы от изоляции, залудил, спаял, заизолировал двумя слоями термотрубки с капелькой электромонтажного силиконового герметика под ее края перед усадкой. Перемотал весь провод на импровизированную катушку так, чтобы бухта начиналась с резистора. Все готово для установки.

Фото 10. Срастил два больших куска полевого провода – зачистил концы от изоляции, залудил, спаял, заизолировал двумя слоями термотрубки с капелькой электромонтажного силиконового герметика под ее края перед усадкой. Перемотал весь провод на импровизированную катушку так, чтобы бухта начиналась с резистора. Все готово для установки.

Подобрав сухой денёк, запасся инструментами и приступил. На выбранном месте стены мастерской закрепил нагрузочный резистор. За отходящие провода – закрепил их периодическими хомутиками из нетолстого пластика, пришпиливая каждый несколькими скобками из степплера. Протянул и зафиксировал провод к заземлению. Подключил провод к заземлению, аналогично первому, со стороны трансформатора – зажал нержавеющим хомутом и замотал липкой лентой. Закрепил на стене провод «вверх», сделал наклонный отвод и размотал-разложил провод с катушки на местности. Приятная подробность – некошеная трава не позволяет легкой проволоке опуститься на землю. Высота «подвеса» оказалась как раз около нижней границы допустимого – 20…30 см, правда зимой все равно придавит снегом.

Фото 11. Нагрузочный резистор на рабочем месте.

Фото 11. Нагрузочный резистор на рабочем месте.

Проложил провод к согласующему трансформатору, провел по стене, подключил к винтовым клеммам. Получилось, чудо как хорошо, пришлось лишь разок перекинуть разложенную антенну через кусты, чтобы провод поместился целиком без резки.

Фото 12. Вид на подключенный нагрузочный трансформатор под козырьком из линолеума. От дождя. Сам трансформатор вполне герметичен – в корпусе из пластиковой канализационной муфты с заглушками, но клеммы для «полотна» торчат наружу и лишняя вода им не к чему. Для провода сверху проколол в мягком козырьке отверстие шилом, сам провод, от стекающих капель, дополнительно снабдил резиновым квадратиком.

Фото 12. Вид на подключенный нагрузочный трансформатор под козырьком из линолеума. От дождя. Сам трансформатор вполне герметичен – в корпусе из пластиковой канализационной муфты с заглушками, но клеммы для «полотна» торчат наружу и лишняя вода им не к чему. Для провода сверху проколол в мягком козырьке отверстие шилом, сам провод, от стекающих капель, дополнительно снабдил резиновым квадратиком.

Babay Mazay, ноябрь, 2022 г.