Часто забытое во включённом состоянии устройство с автономным питанием полностью истощает ёмкость источника питания (батареи). Особенно досадно, когда глубоко разряженными и, как следствие, выведенными из строя, оказываются источники питания многоразового действия - аккумуляторы. После такого глубокого разряда количество возможных зарядов аккумуляторов резко сокращается, а их ёмкость значительно уменьшается. Помочь избежать глубокого разряда аккумуляторов сможет экономичный таймер. В авторском устройстве нагрузкой таймера является микромощный светильник - ночник, выполненный на зелёном осветительном светодиоде. Однако нагрузкой таймера может стать любое низковольтное (от +4 до +12 Вольт) устройство потребляющее ток до 1 Ампера.

Прецизионный экономичный таймер (далее просто ПЭТ) - компактное устройство с автономным питанием, предназначенное для автоматического выключения нагрузки, включённой вручную. ПЭТ имеет два диапазона выдержек «Минуты» и «Часы». В каждом диапазоне можно выбрать одну из девяти стабильных выдержек. В диапазоне «Минуты»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 минут. В диапазоне «Часы»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 часов. Точность отсчёта выдержек соответствует точности хода кварцевых часов, а после подстройки частоты (32768 Гц) задающего генератора частотомером, может превысить её. Кварцевый генератор, применённый в таймере, обеспечивает высокую точность отработки выдержки. Нестабильность кварцевого генератора гарантированно составляет от 10-3 до 10-4, а при нормальных климатических условиях приближается к 10-5. Практически же измеренная по кварцевым наручным часам погрешность отсчёта максимальной (9-часовой) выдержки ПЭТ не превысила ± 1 секунды.

ПЭТ имеет светодиодный индикатор, работающий на частоте 1 Герц и отсчитывающий секундные отрезки времени. Он может дополнительно выполнять функцию разряда аккумуляторов, если последовательно со светодиодом включить кремниевый диод. Прекращение свечения зелёного светодиода произойдёт при напряжении (3 + 0,7 = 3,7 Вольта), которое соответствует минимально допустимому напряжению, при котором ещё обеспечивается работоспособность ПЭТ.

Потребляемый ПЭТ ток после отработки выдержки и вхождения в режим «стоп» не превышает 73 мкА, что сопоставимо с током саморазряда аккумуляторов. Поэтому в дежурном режиме ПЭТ может находиться достаточно долго, почти не разряжая автономный источник питания.

Отличительная особенность ПЭТ - в использовании широко распространённой элементной базы и одновременно современного бесконтактного переключателя осветительного светодиода.

Вторая отличительная особенность ПЭТ - применение светодиода «Работа таймера», имеющего высокую яркость свечения при минимальном рабочем токе.

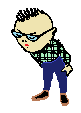

ПЭТ (см. рисунок 1) состоит из:

- кварцевого генератора минутных импульсов, собранного на специализированной «часовой» ИМС DD1 К561ИЕ12 и элементах BQ1-C3 … C5-R3-R4;

- цепи С1-R1, сбрасывающей счётчик DD4 в исходное положение, при котором на выходе «0» (выводе 3) DD4 устанавливается лог.1, а на остальных («1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9»,) выходах - лог.0;

- логического элемента, выполненного на дискретных элементах VD1-VD2-R2;

- светодиодного индикатора HL1-R6 «Работа таймера», включающегося с частотой 1 Герц (меандр) и отсчитывающего секундные отрезки времени;

- цепи R5-C6, формирующей импульс отрицательной полярности при включении питания;

- делителя на 10, собранного на элементах DD2.1-DD2.3-DD3.1;

- делителя на 6, собранного на элементах DD2.2-DD2.4-DD3.2;

- счётчика - дешифратора DD4;

- ФКИ (формирователя короткого импульса) - дифференцирующей цепи, собранной на элементах С7-R7, и вырабатывающего короткий импульс положительной полярности по положительному перепаду напряжения на его входе;

- галетного переключателя SA2 «Выдержка» типа ПМ 11П1Н;

- каскада, выполненного на дискретных элементах VT2-R9;

- токового ключа на полевом транзисторе VT1, включающего питание осветительного светодиода EL1 с его токоограничительным резистором R8;

- низкоомного резистора R10, быстро разряжающего оксидные конденсаторы ПЭТ при выключении питания тумблером SA3 «Пуск»;

- керамического (безындукционного) конденсатора С2, блокирующего импульсные ВЧ - помехи;

- оксидного конденсатора С8 фильтра постоянного тока;

- аккумуляторной батареи GB1, составленной из 4 элементов типоразмера AA - size.

Порядок работы с ПЭТ

.Сначала тумблером SA1 выбирают требуемый диапазон выдержек: «Минуты» или «Часы». Затем галетным переключателем SA2 «Выдержка» выбирают одну из девяти стабильных выдержек. После этого ПЭТ готов к отработке выбранной выдержки.

Тумблером SA3 «Пуск» включают питание (устанавливают контакты SA3 в левое - по схеме - положение). Конденсатор С1 медленно (около 0,5 с.) заряжается через резистор R1 и во время его заряда формируется импульс высокого уровня, который поступает на вход «R» (вывод 15) счётчика - дешифратора DD4. На выходе (выводе 3) DD4 устанавливается лог.1, которая проходит через ФКИ С7-R7 и формирует импульс сброса для специализированной «часовой» ИМС DD1. Этот импульс положительной полярности поступает на входы «R» (на выводы 9 и 5) DD1 и приводит её в состояние готовности отсчёта выдержки.

После включения питания на всех выходах (кроме выхода «0» и «С вых.») DD4 установлены логические нули. Поэтому лог.0, пройдя через контакты галетного переключателя SA2, через каскад VT2-R9, высоким уровнем поступает на затвор токового ключа VT1. Токовый ключ VT1, выполненный на полевом транзисторе, открывается, сопротивление канала исток - сток стремится к нулю и через осветительный светодиод EL1 с его токоограничительным резистором R8 протекает ток. При этом сразу же (с началом отсчёта выдержки) EL1 светится.

Сердцем ИМС DD1 К561ИЕ12 является задающий генератор, который вместе с внешним (не входящим в состав ИМС) кварцевым резонатором BQ1 обеспечивает генерацию. На контрольном выходе «К» (выводе 14) DD1 частота генерации стабильна и равна 32768 Гц. Также ИМС DD1 вырабатывает импульсы частотой 1 Гц, которые с выхода «1 Гц» (вывода 4) DD1 поступают на индикатор HL1-R6 «Работа таймера», визуально отмечающего секундные отрезки времени. С выхода «1 Гц» (вывода 4) DD1 импульсы частотой 1 Гц поступают на вход «С» (вывод 7) DD1. А с выхода «М» (вывода 10) DD1 снимаются импульсы с периодом следования 60 секунд.

В верхнем - по схеме - положении тумблера SA1 «Диапазон» на вход делителя на 10 [на вход «СЕ» (вывод 2) DD3.1] сигнал поступает с выхода «1 Гц» (вывода 4) DD1 и ПЭТ отрабатывает минутные выдержки.

В нижнем - по схеме - положении тумблера SA1 «Диапазон» на вход делителя на 10 [на вход «СЕ» (вывод 2) DD3.1] сигнал поступает с выхода «М» (с вывода 10) DD1 и ПЭТ отрабатывает часовые выдержки (выдержки от 1 до 9 часов).

Делитель на 10, собранный на элементах DD2.1-DD2.3-DD3.1 работает следующим образом.

После включения питания короткий импульс отрицательной полярности, снятый с общей точки соединения С6 и R5, проходит через элемент DD2.3 и в инвертированной форме поступает на вход «R» (вывод 7) DD3.1, обнуляя счётчик DD3.1. Каждый спад (отрицательный перепад) напряжения на входе «СЕ» (выводе 2) DD3.1 увеличивает содержимое счётчика DD3.1 на единицу. Когда на выходах DD3.1 формируется 4-х разрядный двоичный код 1010 (младший разряд указан справа), то на обоих входах (выводах 1 и 2) DD2.1 устанавливаются лог.1, а на выходе (выводе 3) DD2.1 - лог.0. Этот лог.0, инвертируется элементом DD2.3 и поступает на вход «R» (вывод 7) DD3.1, обнуляя счётчик DD3.1.

Кроме того, с выхода (вывода 3) DD2.1 отрицательный перепад напряжения поступает на вход «СЕ» (вывод 10) DD3.2, который является входом делителя на 6, собранного на элементах DD2.2-DD2.4-DD3.2. Так заканчивается 1-й цикл подсчёта десяти импульсов.

Делитель на 6, собранный на элементах DD2.1-DD2.3-DD3.1, работает аналогично делителю на 10 с той разницей, что каждый цикл подсчёта импульсов завершается, когда на выходах DD3.2 формируется двоичный код 0110 (младший разряд указан справа).

С выхода (вывода 11) DD2.2 импульс отрицательной полярности поступает на вход «С» (вывод 14) счётчика DD4, который увеличивает своё содержимое на единицу по фронту (положительному перепаду). При этом лог.1, присутствовавшая на выходе «1» (на выводе 2) DD4 становится нулём, а лог.1 появляется на выходе «2» (на выводе 4) DD4.

Если галетный переключатель SA2 «Выдержка» был установлен в положение «2» (минуты или часа), то эта лог.1 с выхода «2» (с вывода 4) DD4, пройдя через контакты SA2, через каскад VT2-R9 и низким уровнем поступает на затвор VT1. Токовый ключ VT1 закрывается, сопротивление канала исток - сток стремится к бесконечности и ток через цепь EL1-R8 прекращается. При этом EL1 гаснет (конец отсчёта выдержки).

Кроме того, лог.1 с общего вывода галетного переключателя SA2 поступает на анод диода VD1. VD1 открывается, и уровень лог.1 поступает на входы «R» (на выводы 9 и 5) DD1, приводя её в состояние запрета работы. Поэтому счётные процессы в ПЭТ прекращаются.

Повторно запустить таймер можно, кратковременно выключив питание тумблером SA3. При этом контакты SA3 устанавливаются в правое - по схеме - положение и низкоомный резистор R10, быстро разряжает оксидный конденсатор С8, подготавливая ПЭТ к отработке следующей выдержки.

Собранный без ошибок и из исправных компонентов ПЭТ работоспособен при первом включении питания. Перед включением питания рекомендуется переключателями SA1 и SA2 установить минимальную выдержку, в разрыв цепи питания включить миллиамперметр и проверить потребляемый ПЭТ ток. Потребляемый ток ПЭТ в режиме отработки выдержки не должен превышать величины 80 мА (рабочий ток EL1). Потребляемый ток в режиме «стоп» не должен превышать величины 73 мкА. В противном случае следует выключить питание и ещё раз проверить монтаж. Если потребляемый ток не превышает указанных выше значений, выдержку ПЭТ можно увеличить (например, до 8 минут) и последовательно проверить работу:

а) кварцевого генератора (DD1-BQ1-C3 … C5-R3-R4); б) делителя на 10 (DD2.1-DD2.3-DD3.1); в) делителя на 6 (DD2.2-DD2.4-DD3.2); г) счётчика - дешифратора DD4; д) остальных частей схемы методом «прохождения сигнала».

Для контроля формы сигналов удобно воспользоваться осциллографом, например, С1-49, С1-94 а для точной установки частоты кварцевого генератора - частотомером типа Ч3-38. При отсутствии указанных приборов можно обойтись мультиметром и часами с секундной стрелкой.

В отсутствие частотомера самым продолжительным этапом проверки ПЭТ можно считать проверку работы таймера на максимальной выдержке. На это уйдёт 9 часов. Поэтому таймер можно запустить, например, вечером в 23.00.00 (по часам с секундной стрелкой), а проверить момент его выключения - утром. По результатам измерения, возможно, потребуется подкорректировать работу кварцевого генератора (DD1-BQ1-C3 … C5-R3-R4).

При необходимости возбудить неработающий генератор или грубо изменить рабочую частоту сигнала 32768 Гц (добиться прямоугольности импульсов и отсутствия паразитных колебаний), подбирают ёмкость С3 в пределах 47 … 68 пФ. При необходимости плавно изменить частоту уже стабильно работающего генератора, подбирают суммарную ёмкость С4 и С5 в пределах 10 … 30 пФ.

В случае применения другого типа светодиода HL1 может потребоваться изменить сопротивление резистора R6. Подбор сопротивления резистора R6 выполняют так, чтобы уровень сигнала на выходе «1 Гц» (выводе 4) DD1 при высоком уровне не «подсаживался» более чем на 10 … 20%. Ориентировочно сопротивление R6 должно быть не менее 2 … 5 кОм.

Для изменения сопротивления резистора R6 отсоединяют верхний (по схеме) вывод резистора R6 и временно подключают его к шине «+» питания, последовательно с R6 (между R6 и анодом HL1) впаивают подстроечный резистор с номиналом порядка 22 кОм. Добившись требуемого рабочего тока (яркости свечения) шлиц подстроечного резистора более не вращают, выключают питание, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление мультиметром в режиме RХ (измерения сопротивления). Резистор R6 берётся ближайшего большего (стандартного 5 - 20 % ряда) номинала и впаивается на место R6.

Яркость свечения EL1 зависит от сопротивления резистора R8. Номинальный рабочий ток EL1 составляет 80 мА, однако на глаз (субъективно) яркость свечения почти не изменяется при снижении рабочего тока до 50 … 60 мА, поэтому номинал R8 (для экономии ёмкости GB1) может быть соответственно увеличен. При установке рабочего тока резистором R8, затвор VT1 временно отсоединяют от стока VT2 и (без токоограничительного резистора) подключают к шине «+» питания ПЭТ. Миллиамперметр включается, например, в разрыв, образованный в точке соединения EL1 и R8, «плюсом» к катоду EL1. Выпаивают резистор R8, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые: постоянный (с номиналом на 20 … 30% меньшим) и подстроечный с номиналом порядка 22 … 68 Ом. Вращая шлиц подстроечного резистора, устанавливают требуемую яркость свечения EL1. Для увеличения рабочего тока (и яркости свечения) EL1 сопротивление цепочки резисторов, заменяющих R8, следует уменьшить. Для уменьшения рабочего тока (и яркости свечения) EL1 сопротивление цепочки резисторов, заменяющих R8, следует увеличить. Добившись требуемого рабочего тока EL1, шлиц подстроечного резистора более не вращают, выключают питание, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление мультиметром в режиме RХ (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 - 20 % ряда) номинала и впаивается на место R8.

При появлении в работе ПЭТ сбоев от сильных высоковольтных импульсных помех, ёмкость конденсатора С2 следует увеличить до 0,68 мкФ. Также между выводами 8 и 16 DD1 можно дополнительно впаять керамический конденсатор ёмкостью 0,068 … 0,68 мкФ.

ПЭТ сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания с +4,8 Вольт до + 3,8 Вольта.

Информация любителям улучшать схемы.

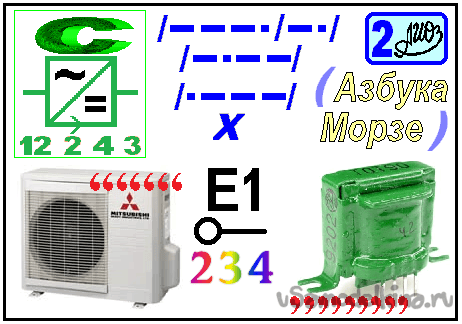

Минимальный порог напряжения питания ПЭТ можно понизить до + 3 Вольт, если цепь VD1-VD2-R2 заменить логическим элементом. (Чтобы узнать каким, разгадайте ребус №1). Для этого придётся ввести в состав ПЭТ ещё одну ИМС: К561ЛЕ5 или К561ЛА7, что потребует увеличения размеров печатной платы. Зато каскад VT2-R9 также можно заменить логическим элементом, взятым из дополнительно введённой ИМС.

В ПЭТ применены резисторы ОМЛТ, С2-23. Конденсаторы С1 и С8 - оксидные типа К50-35 или зарубежного производства, например, серии ТК фирмы "Jamicon". Конденсатор С5 малогабаритный подстроечный типа КТ4-23 ёмкостью 6…25 пФ. Остальные конденсаторы керамические типа КМ, К10-7 или зарубежного производства. Диоды VD1 и VD2 КД521Г можно заменить КД503, КД103, КД510 … КД522 с любыми буквенными индексами. Транзистор VT1 желательно взять КП505А, КП505Г с повышенным током стока (на случай замены цепи EL1-R8 низкоомной нагрузкой). Транзистор VT2 можно заменить любым из серии КП501 … КП505 (разные цоколёвки). Микросхема DD1 К176ИЕ12, к сожалению, аналогов не имеет. Микросхему DD2 К561ЛА7(CD4011A) можно заменить К561ТЛ1(CD4093А). ИМС DD3 К561ИЕ10 может быть заменена зарубежной MC14520A. ИМС DD4 К561ИЕ8 имеет зарубежный аналог CD4017A. Зелёный светодиод HL1 ARL-5213PGC с повышенной светоотдачей можно заменить, например, жёлтым ARL-5013UYC или красным ARL2-5113URC. Тумблеры SA1 и SA3 SMTS102, имеющие одну пару переключающихся контактов, можно заменить малогабаритными аналогичными.

Тумблеры типа SMTS102 имеют пластмассовые корпуса и требуют аккуратной пайки (боятся перегрева!). Пайка их выводов с теплоотводом затруднительна из-за малых размеров контактов. Поэтому первоначально их выводы тщательно зачищаются и аккуратно (без перегрева) облуживаются. После остывания контактов (и полного отвердевания пластмассы вокруг контактов) производят подпайку соединительных проводников.

Галетный переключатель SA2 типа ПМ 11П1Н можно заменить малогабаритным МПН-1 (10П1Н), однако он рассчитан на 10 положений, предназначен для установки на печатную плату и не имеет механического ограничителя, устанавливающего количество рабочих положений, что в случае с ПЭТ не очень удобно.

Галетный переключатель SA2 имеет сравнительно высокую «жёсткость переключения» и предназначен для установки на металлических конструкциях. Для увеличения механической прочности пластмассового корпуса - мыльницы, верхнюю крышку корпуса следует умощнить дюралюминиевой пластиной (92 х 52 х 1,5 мм), которая устанавливается с внутренней стороны крышки. Тогда переключение SA2 не будет вызывать смещение галетного переключателя относительно корпуса и расшатывание всей конструкции.

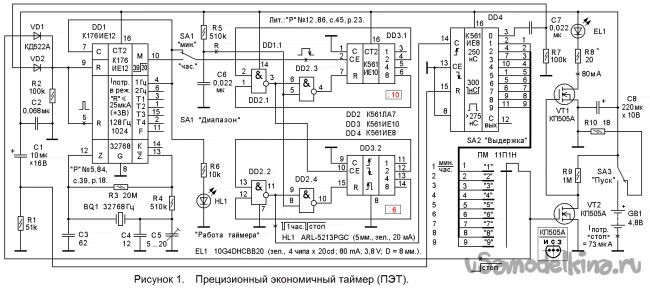

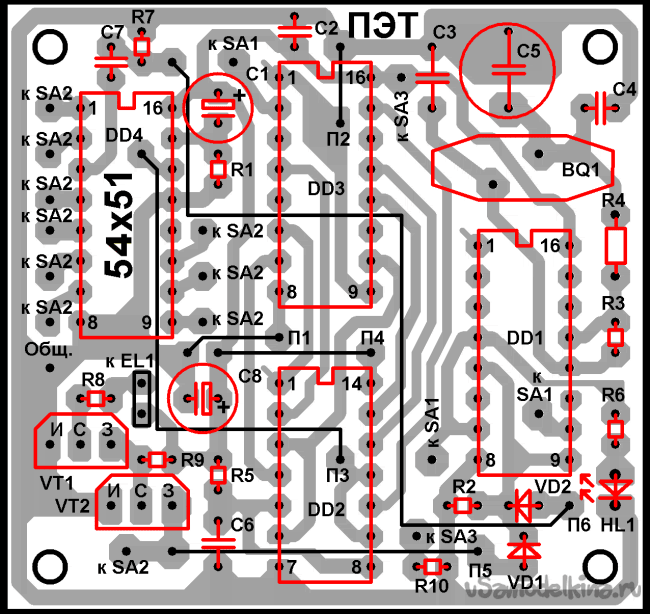

Печатная плата ПЭТ выполнена из односторонне фольгированного гетинакса или стеклотекстолита размерами 54 х 51 х 2 мм (см. рисунки 2 и 3).

Диаметр отверстий на печатной плате под микросхемы 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм.

Рисунок печати – “трассировка печатной платы” – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD – дисков. Травится плата в водной бане, в насыщенном растворе фунгицида (медного купороса) и поваренной соли (1 и 3 - 4 столовых ложки «с горкой» соответственно, растворённых в 250 - миллилитрах воды). «Водная баня» обеспечивает травление платы при температуре раствора около 90 … 100º С в течение 1 часа. «Оборудованием» для водной бани могут быть электроконфорка плиты, тазик и пол-литровая стеклянная банка с травящим раствором, поставленная в тазик с водой через 1-2 слоя картона (чтобы банка не лопнула!). Регулятором мощности конфорки устанавливается температурный режим, поддерживающий медленное кипение воды в тазике. К двум отверстиям травящейся в банке платы желательно привязать петлю из суровой нити, за которую плату можно поднимать для оперативного контроля степени протравленности. После травления плата промывается тёплой водой, а защитный тонер (чернила маркера) соскабливается лезвием или смывается ватным тампоном, смоченным растворителем 647 (ацетоном) в хорошо проветриваемом помещении. Неиспользованный раствор медного купороса и поваренной соли для травления можно сохранять в закрытой стеклянной банке 6 месяцев (и, как показала практика, многим более).

Печатная плата ПЭТ и остальные детали установлены в корпусе - мыльнице, имеющей размеры 100 х 60 х 29 мм. Для распечатки отражённых печатных плат, их рисунки вставлены в файл PET_dop.

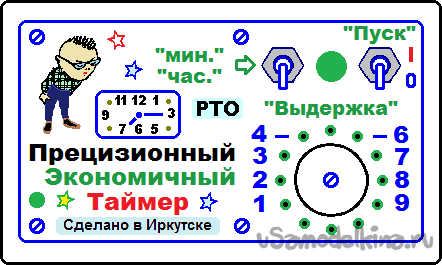

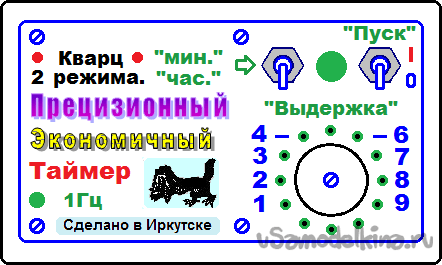

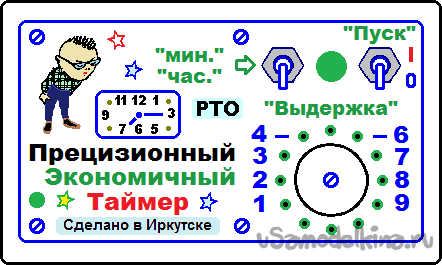

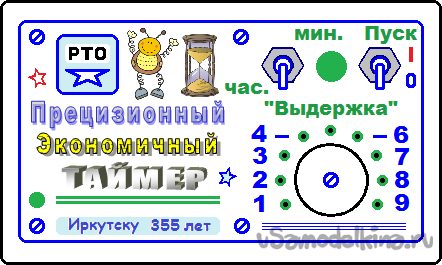

Фальшпанели (рисунки 4 А, Б, В) к крышке мыльницы с размерами 100 х 60 х 20 мм., в масштабе = 1:1 можно также распечатать на цветном принтере из файла PET_dop (см. сноску в конце статьи).

Распечатанную фальшпанель ПЭТ вырезают по внутренней стороне синей линии. (Чёрная рамка показывает габаритные размеры верхней крышки мыльницы размером 100 х 60 мм.). Вырезанный (1 из 3) рисунок фальшпанели приклеивается клеем ПВА к зачищенной мелкой шкуркой передней стенке корпуса (к крышке мыльницы). После сушки под прессом (с прокладкой из впитывающей влагу бумаги) в течение 24 часов, рисунок защищается от воздействия влаги широкой полоской прозрачного скотча.

Перед пайкой радиодеталей, в печатную плату следует впаять 6 монтажных перемычек в термостойкой изоляции. Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести заземлённым жалом паяльника. Обойтись без заземления можно, применив для ИМС и транзисторов специальные розетки с шагом между выводами 2,5 мм., и установив в них «полевые структуры» по окончании пайки остальных деталей. Выводы зелёного светодиода HL1 «Работа таймера» («Отсчёт выдержки») слегка изгибаются для совпадения корпуса HL1 с отверстием, изображённым на фальшпанели (рисунки 4). Осветительный светодиод EL1 крепится на трении в отверстии на передней панели мыльницы, над галетным переключателем «Выдержка».

Аккумуляторы GB1 располагаются, например, за тонкой стеклотекстолитовой перегородкой у задней стенки корпуса. Также аккумуляторы можно разместить в специально предназначенных контейнерах в дополнительном отсеке. В качестве дополнительного отсека (утолщающего основной корпус) можно использовать верхнюю крышку от другой такой же мыльницы.

Уважаемые читатели, получить дополнительную информацию по статье ПЭТ Вы сможете, если разгадаете ребусы (см. рисунки 5 … 9).

Ребус №1 сообщает, как называется функция, выполняемая дискретными элементами VD1-VD2-R2?

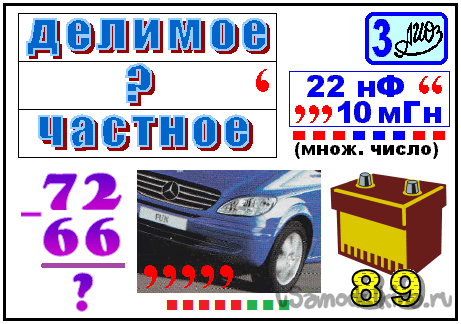

Ребус №2 сообщает, какая деталь позволит установить частоту генератора 32,768 кГц с высокой точностью.

Ребус №3 сообщает, что представляют собой "верхняя" часть DD1 (вход "С" - вывод 7, выход "М" - вывод 10) и устройство, собранное на ИМС DD2, DD3.1 и DD3.2.

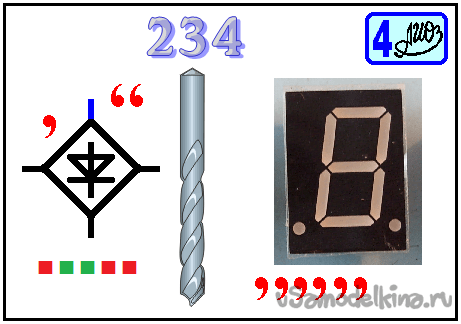

Ребус №4 сообщает, какой логический элемент собран на дискретных элементах VT2-R9.

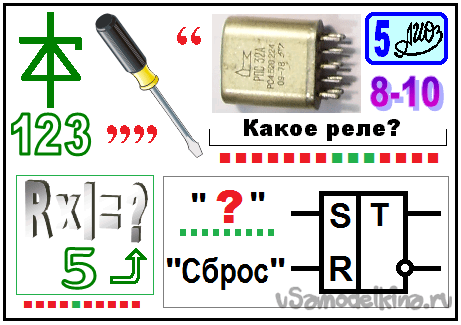

Ребус №5 сообщает, каково назначение RC-цепей C1-R1 и R5-C6.

Разгадав ребусы, следует посчитать и записать (двоичным числом) сколько букв «а» содержат все 5 ребусов, а затем (после печатного пробела «_») записать второе слово, содержащееся в ответе к ребусу №5. Подсказка: Слово пишется с маленькой буквы. Получившееся число - буквенное сочетание нужно ввести в строку “Пароль” файла PET_dop. Тогда вы сможете прочитать полные ответы к ребусам и получить в качестве бонуса готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Дополнительно - 3 варианта фальшпанели (также в масштабе = 1:1). Архив файла PET_dop (174 кБ) можно скачать на сайте https://usamodelkina.ru в самом конце статьи ПЭТ.

Для облегчения разгадывания ребусов сообщаю, что ребусы №1, №2, №3 и №5 нарисованы в 2 горизонтальные строки, а ребус №4 нарисован в 1 горизонтальную строку и разгадываются построчно.

Архив файла

Текст данной статьи можно читать on line