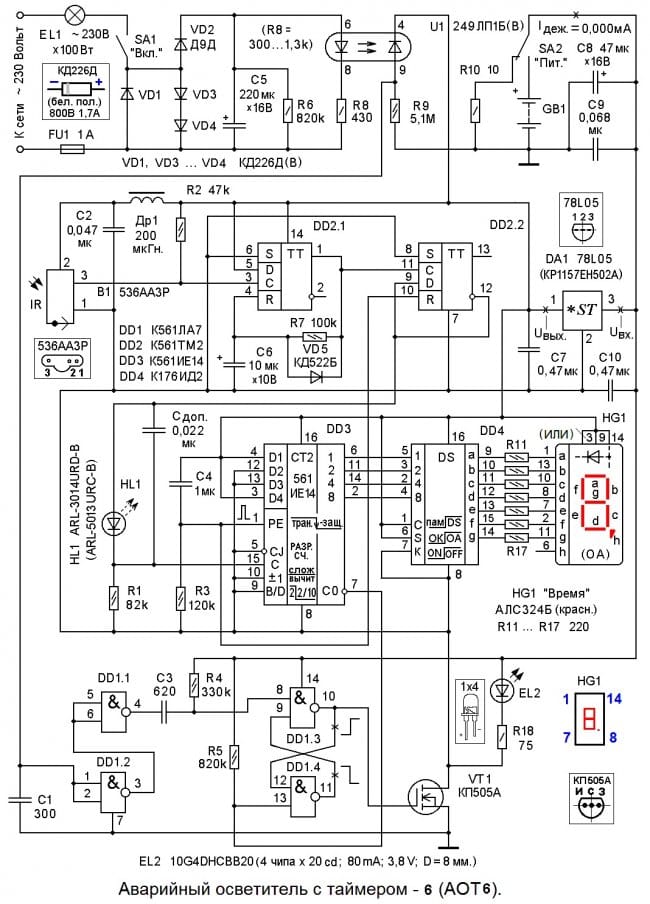

Аварийный осветитель с таймером - 6 (далее просто АОТ6) представляет собой конструкцию, использующую датчик сетевого тока, выполненный на силовых выпрямительных диодах, и имеющую оптронную гальваническую развязку от сети ~ 230 Вольт. АОТ6 срабатывает при аварийном и безаварийном отключениях сетевого (~ 230 Вольт) напряжения. Одновременно АОТ6 выполняет функцию «задержки выключения освещения» (кратковременного дублирующего освещения), исключая потенциально опасные (для здоровья пользователя и для окружающих) действия в темноте, после выключения освещения в комнате.

АОТ6 оснащён реверсивным таймером, показывающим время, оставшееся до выключения кратковременного дублирующего освещения, который может останавливаться и запускаться дистанционно при помощи любого ИК ПДУ.

АОТ6 имеет батарейное питание и осветительный светодиод зелёного цвета свечения, который автоматически включается в трёх случаях:

Описание работы АОТ6

1). При включении питания АОТ6 тумблером SA2 «Пит.» (см. рисунок 1). В этом случае АОТ6 демонстрирует принцип своей работы. (С принципом работы АОТ6 полезно ознакомиться пользователю, впервые включившему устройство).

2). При аварийном отключении сетевого напряжения ~ 230 Вольт, но только если клавишный бытовой включатель комнатного освещения SA1 замкнут! (Если, например, все спят, освещение в комнате выключено (SA1 разомкнут), то включение АОТ6 совсем не к месту).

3). При размыкании SA1. (Автоматически включившись, АОТ6 позволяет пользователю, не запинаясь в темноте и не водя руками по стенам, спокойно выйти из комнаты после выключения сетевого освещения).

Случаи перегорания и выкручивания (а также вкручивание) лампы из патрона (если SA1 замкнут) сами собой подразумевают автоматический запуск АОТ6.

Каждый автоматически запускаемый цикл работы АОТ6 заключается в следующем: Одновременно с включившимся зелёным осветительным светодиодом включается реверсивный таймер. Работа таймера отражается семисегментным светодиодным индикатором «Время» красного цвета свечения. Показания индикатора каждые 0,5 … 1 секунды [точно определяется типом применённого МСД (мигающего светодиода) HL1] изменяются с «9» до «1». Затем зелёный светодиод и красный семисегментный индикатор «Время» гаснут, а АОТ6 переходит в высокоэкономичный дежурный режим. В любой момент реверсивного отсчёта таймер можно остановить. Для этого следует кратковременно нажать одну из кнопок любого ИК – пульта дистанционного управления (ПДУ). В пределах комнаты (если она «наглухо» не завешена коврами) в большинстве случаев наводить ПДУ на корпус АОТ6 не требуется. Чувствительность ИК - приёмника такова, что ИК - лучи воспринимаются им, даже отразившись от стен и потолка. При удалении ПДУ на расстояние более 10 метров требования к ориентировке ПДУ в пространстве (точной наводке) возрастают. Зато максимальное удаление ПДУ от ИК – приёмника может достигать 15 … 20 метров.

Если реверсивный таймер не закончил работу, повторные (любые из всех вышеперечисленных) события («случаи») повторный запуск таймера не производят. Поэтому при остановленном таймере можно неоднократно переключать SA1. Дублирующее освещение не будет выключено до тех пор, пора не будет подана команда с ПДУ. И для выключения, и для включения таймера АОТ6 требуется одно и то же действие: кратковременно нажать любую кнопку ИК ПДУ.

Отличительная особенность АОТ6 в том, что он имеет высокоэкономичный дежурный режим, что способствует экономичному расходу ёмкости батарей. Ток дежурного режима АОТ6 не превышает долей микроампер. Этот ток меньше тока саморазряда батарей, поэтому включатель питания SA2 АОТ6 может находиться постоянно во включенном состоянии.

Основной недостаток АОТ6 в том, что невнимательный пользователь имеет риск забыть выключить АОТ6 (включить таймер) после остановки таймера пультом, когда аварийное (дублирующее) освещение уже не нужно и, как следствие, бесполезно разряжать батареи.

Вторым недостатком является необходимость разрыва электрической цепи квартирного освещения при включении (встраивании) в неё датчика сетевого тока АОТ6.

Состав АОТ6

АОТ6 (см. рисунок 1) состоит из:

- датчика сетевого (~230 В) тока (далее просто ДСТ), выполненного на силовых выпрямительных диодах VD1-VD3-VD4;

- однополупериодного выпрямителя VD2 с конденсатором С5 фильтра постоянного тока;

- резистора R6, разряжающего конденсатор С5 после снятия сетевого напряжения;

- входной (левой по схеме) части оптрона U1 с токоограничительным резистором R8;

- правой (по схеме) части транзисторного оптрона U1 с нагрузочным резистором R9, включённым в цепь анода (вывода 9) оптрона U1;

- керамического конденсатора С1, исключающего ложные срабатывания АОТ6 при импульсных индустриальных помехах;

- интегрального параметрического стабилизатора напряжения DA1 с керамическими конденсаторами обвязки (атрибутами типовой схемы включения) С7 и С10;

- ИК – приёмника B1 c Г – образным звеном С2-Др1 (LC – фильтром постоянного тока);

- резистора R2, выполняющего функцию установки высокого логического уровня (лог.1) и одновременно функцию нагрузки ИК - приёмника B1;

- ОВ (одновибратора) – подавителя дребезга, выполненного на элементах DD2.1-C6-R7-VD5;

- Т-триггера DD2.2, выполненного из D – триггера соединением инвертирующего выхода (вывода 12) с входом D (выводом 9) DD2.2;

- тактового генератора, выполненного на МСД HL1 и резисторе R1;

- цепи С4-R3 стартовой предустановки реверсивного счётчика DD3 в состояние 1001 (десятичное «девять») и стартовой предустановки счётного Т-триггера DD2.2;

- четырёхразрядного реверсивного счётчика DD3 с функцией предустановки, осуществляющего отсчёт с 10012 до 00012; (с десятичного числа «9» до десятичного числа «1»);

- дешифратора DD4, преобразующего четырёхразрядный двоичный код в семиэлементный;

- семисегментного индикатора HG1 «Время» красного цвета свечения с ОА (с объединёнными анодами);

- токоограничительных резисторов R11 … R17;

- буферного элемента, составленного из инверторов DD1.2 и DD1.1;

- ФКИ (формирователя коротких импульсов), выполненного на дифференцирующей цепи С3-R4, одновременно являющейся цепью стартовой установки RS - триггера, DD1.3-D1.4;

- RS - триггера, выполненного на элементах DD1.3-DD1.4 «2И-НЕ» с перекрёстной обратной связью;

- резистора R5 установки высокого логического уровня (лог.1) на входе (выводе 13) DD1.4;

- токового ключа VT1, включающего комплексную нагрузку, состоящую из интегрального стабилизатора DA1 и потребителей его выходного напряжения (ИК - приёмника, реверсивного таймера, цифровой индикации и зелёного осветительного светодиода EL2);

- осветительного светодиода EL2 с токоограничительным резистором R18;

- конденсаторов ФПТ: оксидного конденсатора С8 и керамических блокировочных: С7, С9;

- резистора R10, разряжающего конденсаторы (в основном С8), после выключения питания АОТ6 (после установки контактов SA2 в левое – по схеме - положение);

- включателя питания SA2 «Пит.» и литиевого аккумулятора GB1 типа Finepower KT-3113 «Крона» 9V 500 мА/ч, с micro USB для подзарядки.

Принцип работы АОТ6

При замыкании тумблера SA2 «Пит.» быстро заряжаются конденсаторы С8 и С9 фильтра постоянного тока. Медленнее (через резистор R4) идёт заряд конденсатора С3, который кратковременно устанавливает на входе (выводе 8) DD1.3 уровень лог.0. Поэтому на выходе (выводе 10 DD1.3) RS – триггера DD1.3 - DD1.4, устанавливается лог.1. На затворе VT1 также устанавливается лог.1 и токовый ключ VT1 открывается. Сопротивление канала сток – исток VT1 стремится к нулю и осветительный светодиод EL2 включается. Одновременно включается комплексная нагрузка, состоящая из ИК – приёмника, реверсивного таймера, цифровой индикации и зелёного осветительного светодиода EL2.

Цепь С4-R3 стартовой предустановки вырабатывает короткий импульс положительной полярности, который поступает на вход «РЕ» (вывод 1) реверсивного счётчика DD3 и DD3 устанавливается в состояние десятичное «девять». То есть на выходах 1, 2, 4, 8 (выводах 6, 11, 14, 2) DD3 устанавливается двоичный код 10012 (младший разряд указан справа). Это происходит, потому что на входах предустановки (D1, D2, D3, D4 – выводах 4, 12, 13, 3) DD3 жёстко установлен именно этот (1001 2) код.

Одновременно короткий импульс положительной полярности от цепи С4-R3 стартовой предустановки подаётся на вход «R» (вывод 10) триггера DD2.2 и на прямом выходе (выводе 13) DD2.2 устанавливается лог.0, а на инвертирующем выходе (выводе 12) DD2.2 устанавливается лог.1. Эта лог.1 поступает на анод МСД HL1 и тактовый генератор, выполненный на элементах HL1-R1, начинает работу.

С выхода (катода HL1) тактового генератора HL1-R1 импульсы прямоугольной формы частотой около 2 Гц поступают на вход «С» (вывод 15) DD3. Частота выходных импульсов генератора зависит от типа, применённого МСД и в небольших пределах (5 … 15 %) от сопротивления резистора R1. Каждый положительный перепад на входе «С» (выводе 15) DD3 уменьшает содержимое счётчика DD3 на единицу. При досчёте от десятичного числа «9» до десятичного «1» на выходах 1, 2, 4, 8 (выводах 6, 11, 14, 2) DD3 устанавливается двоичный код 00012 (младший разряд указан справа), который подаётся на входы 1, 2, 4, 8 (выводы 5, 3, 2, 4) дешифратора DD4.

Рассмотрим работу дешифратора DD4, преобразующего четырёхразрядный двоичный код в семисегментный. Для работы в паре с HG1, имеющим схему включения ОА (объединённые аноды) на вход «S» (вывод 6) DD4 подают лог.1. Четырёхразрядный двоичный код подаётся на входы 1, 2, 4, 8 (выводы 5, 3, 2, 4) DD4, а семисегментный код снимается с выходов a, b, c, d, e, f, g (выводов 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14) DD4 и через токоограничительные резисторы R11 … R17 поступает на семисегментный индикатор HG1 «Время». Подробнее рассмотрим состояние выходов DD4 при дешифрации входного двоичного кода 00012 (младший разряд указан справа). При этом уровни лог.0 будут только на выходах «b» (выводе 10) DD4 и «с» (выводе 11) DD4. На остальных выходах DD4 будут установлены логические единицы. Поэтому «зажигающее» сегменты напряжение будет присутствовать только на входах «b» и «с» (выводах 13 и 10) индикатора HG1. Светиться также будут только эти («b» и «с») сегменты, обеспечивая изображение десятичной цифры «1» на индикаторе HG1 «Время». Яркость свечения HG1 зависит от сопротивления токоограничительных резисторов R11 … R17.

После 9-го (активного) положительного перепада на счётном входе «С» (выводе 15) DD3, на выходах 1, 2, 4, 8 (выводах 6, 11, 14, 2) DD3 устанавливается двоичный код 00002, а на выходе «СО» (выводе 7) DD3 лог.1 сменяется логическим нулём. Этот лог.0 поступает на вход (вывод 13) DD1.4 и RS – триггер DD1.3-DD1.4 сбрасывается в ноль: На выходе (выводе 11 DD1.4) устанавливается лог.1; на обоих входах (выводах 8 и 9) DD1.4 также - лог.1, а на выходе (выводе 10 DD1.3) устанавливается лог.0. На затворе VT1 также устанавливается лог.0 и токовый ключ VT1 закрывается. Сопротивление канала сток – исток VT1 стремится к бесконечности, осветительный светодиод EL2 гаснет, и остальная комплексная нагрузка также обесточивается. АОТ6 переходит в высокоэкономичный дежурный режим.

Таким способом осуществляется демонстрационное включение осветительного светодиода EL2 и остальной комплексной нагрузки.

Аналогичные включения осветительного светодиода EL2 и остальной комплексной нагрузки будут производиться (как подробно описывалось ранее) при аварии сети ~ 230 Вольт, (если SA1 замкнут!) и при размыкании SA1.

В течение всего времени работы таймера, реверсивный отсчёт может быть неоднократно остановлен и продолжен (с цифры останова) при помощи любого ИК ПДУ от БРЭА.

При открывании VT1 напряжение питания +5 Вольт через Г- образный ФПТ Др1-С2, подаётся на вывод 2 ИК – приёмника B1 и на вывод 14 триггера DD2. На прямом выходе (выводе 13) триггера DD2.2 устанавливается стартовый лог.0 (от цепи С4-R3), а на инвертирующем выходе (выводе 13) триггера DD2.2 устанавливается лог.1. Поэтому тактовый генератор HL1-R1 и реверсивный таймер начинают работу.

В исходном состоянии на выходе (выводе 1) ИК - приёмника B1 536AA3P установлен высокий уровень напряжения (лог.1). Для остановки таймера, ИК ПДУ направляют на корпус ИК - приёмника B1. Угол наведения ПДУ на В1 не критичен, так как при небольшом расстоянии ИК ПДУ от В1, ИК-приёмник В1 может успешно «реагировать» и на отражённые от стен и потолка ИК - лучи. Однако при больших расстояниях от ИК ПДУ до ИК-приёмника В1 - для надёжного переключения триггера DD2 - следует «прицеливаться» поточнее.

Первое же нажатие любой кнопки ИК ПДУ приводит к подаче импульсов отрицательной полярности с выхода (вывода 3) ИК - приёмника B1 на вход C (вывод 3) ОВ – подавителя дребезга, выполненного на элементах DD2.1-C6-R7-VD5. Если длительность нажатия на кнопку ИК ПДУ не превышает 0,5 с, на выходе (выводе 1) DD2.1 формируется одиночный (без дребезга) импульс положительной полярности. По фронту этого импульса, поданного на вход С (вывод 11) DD2.2, Т- триггер DD2.2 переключается и на инвертирующем выходе (выводе 12) DD2.2 устанавливается лог.0. Поэтому тактовый генератор HL1-R1 и реверсивный таймер останавливаются. Вновь запустить тактовый генератор HL1-R1 и реверсивный таймер можно очередным коротким нажатием кнопки ИК ПДУ.

D - триггер DD2.2 «доработан» в счётный Т – триггер соединением инвертирующего выхода (вывода 12) с информационным входом D (выводом 9). При подаче фронта импульса положительной полярности на вход С (вывод 11) DD2.2 происходит смена логических уровней на его выходах. А при подаче заднего фронта (спада) импульса положительной полярности на вход С (вывод 11) DD2.2 смены логических уровней на его выходах не происходит. Как следствие, Т - триггер DD2.2 делит частоту входных импульсов на два и переключается с началом каждого выходного импульса ОВ, то есть при каждом нажатии кнопки ИК ПДУ.

При длительных (более 0,5 с) нажатиях кнопки ИК ПДУ Т - триггер DD2.2 входит в режим непрерывного переключения (постоянного запуска – останова таймера), что пользователю ИК ПДУ совсем не нужно. Причём состояние (вкл./выкл) в котором останется таймер при отпускании кнопки ПДУ чётко не регламентируется (зависит от момента отпускания кнопки). Поэтому управлять нагрузкой рекомендуется короткими (не более 0,3 … 0,5 с) нажатиями кнопки.

Максимально допустимое время удержания кнопки ИК ПДУ определяется времязадающей цепью С6-R7 ОВ, собранного на элементах DD2.1-C6-R7-VD5. Работает ОВ так: Положительный перепад напряжения на входе «С» (выводе 3) DD2.1 взводит триггер DD2.1, то есть на выходе (выводе 1) DD2.1 устанавливается лог.1. Взведённый триггер DD2.1 производит относительно медленный заряд конденсатора С6 через резистор R7. После заряда С6 до половины напряжения GB1, на входе Reset (выводе 4) триггера DD2.1 появляется положительный потенциал, эквивалентный логической единице и DD2.1 обнуляется. Конденсатор С6 быстро разряжается через диод VD5, подготавливая ОВ к следующему циклу работы.

Подробнее остановимся на принципе работы ДСТ, который играет важную роль в определении необходимости включения аварийного освещения. ДСТ включён последовательно с элементами EL1 и SA1 комнатного (квартирного) освещения.

Если бытовой включатель SA1 замкнуть, то сетевое (~230 В) напряжение проходит через осветительную лампу EL1 и ДСТ. Отрицательные полуволны сетевого (~230 В) напряжения проходят через обводной выпрямительный диод VD1. Положительные полуволны сетевого (~230 В) напряжения проходят через обводные выпрямительные диоды VD3-VD4. Падение напряжения на диодах VD3-VD4 не превышает величины 1,4 Вольт (0,7 х 2 = 1,4 Вольта). Это пульсирующее напряжение (1,4 Вольта) выпрямляется германиевым диодом VD2 и фильтруется оксидным конденсатором С5 на столько, что переменная составляющая не превышает 5 … 10% от уровня постоянного напряжения +1,4 Вольта. Далее постоянное напряжение +1,4 Вольта поступает на анод (вывод 6) диода оптрона U1. Встроенный в оптрон U1 фотодиод открывается, сопротивление p – n перехода (между выводами 4 и 9 U1) уменьшается и на выходе (на выводе 9 оптрона U1) нулевое напряжение сменяется напряжением +4,2 Вольта, не менее.

Это напряжение (высокого уровня), пройдя через инверторы DD1.2 и DD1.1, поступает на вход (левую обкладку С3) ФКИ С3-R4. Инверторы DD1.2 и DD1.1 увеличивают уровень напряжения логической единицы до U GB1 и формируют высокую крутизну фронтов.

По положительному перепаду на выходе (выводе 4) DD1.1 (при замыкании SA1) ФКИ не срабатывает, поэтому на выходе (выводе 10) DD1.3 RS – триггера продолжает присутствовать лог.0. Токовый ключ VT1 закрыт и осветительный светодиод EL2 не светится.

По отрицательному перепаду на выходе (выводе 4) DD1.1 (при размыкании SA1) ФКИ срабатывает и на вход (вывод 8) DD1.3 поступает короткий импульс отрицательной полярности. RS - триггер DD1.3-DD1.4 срабатывает и на выходе (выводе 10 DD1.3) устанавливается лог.1. На затворе VT1 также устанавливается лог.1 и токовый ключ, VT1, открывается. Сопротивление канала сток – исток VT1 стремится к нулю и через осветительный светодиод EL2 с резистором R18 (и комплексную нагрузку) начинает протекать ток. Осветительный светодиод EL2 начинает ярко светиться. Сопротивление токоограничительного резистора R18 определяет яркость свечения EL2. Номинал R18 выбран из расчета, чтобы рабочий ток EL2 не превышал 80 мА.

Если бытовой включатель SA1 замкнут, но сетевое (~230 В) напряжение аварийно прервано, ток через ДСТ отсутствует. Напряжение положительной полярности на аноде диода VD3 отсутствует и на обкладке «+» оксидного конденсатора С5 нулевой потенциал. Диод оптрона (выводы 6 и 8 U1) обесточен. Встроенный в оптрон U1 фотодиод закрыт. Сопротивление между выводами 4 и 9 U1 стремится к бесконечности и на выходе (на выводе 9 U1) установлено нулевое напряжение, задаваемое резистором R9, нижний вывод которого подключён к общему проводу. Это напряжение (низкого уровня), пройдя через инверторы DD1.2 и DD1.1, поступает на вход (левую обкладку С3) ФКИ С3-R4. Конденсатор С3 кратковременно заряжается, то есть ФКИ срабатывает и на вход (вывод 8) DD1.3 поступает короткий импульс отрицательной полярности. RS - триггер DD1.3 - DD1.4 срабатывает и на выходе (выводе 10 DD1.3) устанавливается лог.1. На затворе VT1 также устанавливается лог.1, VT1 открывается, сопротивление канала сток – исток VT1 стремится к нулю и осветительный светодиод EL2 (с комплексной нагрузкой) начинают работу.

Конденсатор С1 является «антидребезговым» и помогает исключать срабатывания RS-триггера при замыкании SA1, а также при сильных индустриальных сетевых помехах.

Резистор R6, разряжающий конденсатор С5, после снятия сетевого напряжения, как показала практика, может быть исключён. Резистор R8 ограничивает ток через диод оптрона U1 и может быть от 300 Ом до 1,3 кОм. Применение оптрона U1 позволяет безопасно (без риска поражения электротоком) вынимать разрядившийся аккумулятор GB1. Кроме того применение оптрона U1 позволяет при настройке АОТ6 использовать осциллограф. Сопротивление резистора R9 не критично и в принципе может быть от 1 МОм до 5,1 МОм. Максимальному сопротивлению R9 соответствует наибольшая экономичность дежурного режима АОТ6.

Настройка АОТ6

Настройку АОТ6 следует вести осторожно, с учётом требований правил ТБ при работе с конструкциями, не имеющими гальванической развязки от сети ~ 230 Вольт. Если возникнет необходимость отыскать ошибки в цифровой части схемы, рекомендуется воспользоваться осциллографом. Как правильно?

Общий провод осциллографа подключают к общему проводу АОТ6, который гальванически развязан (!!!) от сети ~230 Вольт. Подключать общий и сигнальный входы осциллографа к точкам, не имеющим гальванической развязки от сети ~230 Вольт

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Дежурный ток АОТ6 в основном зависит от номинала резистора R9 и после заряда конденсаторов С8 и С9 не превышает долей мкА (0,000 мА).

Настройка АОТ6 заключается в следующем. Проверяют ток дежурного режима (I деж. = 0,000 мА) АОТ6 в цепи питания +9 Вольт в точке «Х» (правый верхний угол рисунка 1). Неоднократно манипулируют включателем SA1 (или включением – выключением напряжения ~230 Вольт) и убеждаются в отсутствии ложных (при замыканиях SA1) включений RS-триггера и осветительного светодиода EL2 (с остальной комплексной стоковой нагрузкой VT1). При ложных срабатываниях RS-триггера (при замыкании SA1 или при поставарийном включении сетевого напряжения), а также при сильных индустриальных сетевых помехах, увеличивают ёмкость С1. Также может потребоваться уменьшение сопротивления резистора R9.

Яркость свечения EL2 установлена резистором R18 так, чтобы рабочий ток не превышал 80 мА. Однако субъективно (на глаз) уменьшение яркости свечения EL2 почти не заметно при уменьшении рабочего тока EL2 до 50 … 60 мА.

Подробнее рассмотрим уточнение рабочего режима EL2 резистором R18. Миллиамперметр, для контроля рабочего тока EL2 включают, например, в разрыв между катодом («минусом») EL2 и верхним выводом резистора R18. Все перепайки выполняются при обесточенной схеме, поэтому отключают питание АОТ6, выпаивают резистор R18, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые постоянный (с номиналом на 30 … 60% меньшим) и подстроечный с номиналом 100 … 270 Ом. Затвор VT1 временно отсоединяют от выхода (вывода 10 DD1.3) RS-триггера и припаивают (можно без токоограничительного резистора) к аноду EL2 (к шине «+» питания АОТ6). Включают питание тумблером SA2 «Пит.» и вращением движка подстроечного резистора устанавливают необходимую яркость свечения EL2. Затем снова выключают питание АОТ6, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление тестером в режиме Rx (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 … 20 % ряда) номинала и впаивается на место R18. Затвор VT1 припаивается на прежнее место.

При использовании лампы накаливания EL1 мощностью 25 Ватт и менее, для надёжной работы оптрона U1, возможно потребуется, подобрать сопротивление резистора R8 (300 Ом … 1,3 кОм); увеличить ёмкость С5 или добавить к цепочке, составленной из двух (VD3-VD4) диодов, третий диод.

Обычно комплексная нагрузка, включённая в цепь стока VT1, при безошибочном монтаже работает при первом включении. Однако если потребуется изменить частоту тактового генератора или яркости свечения EL2 и HG1, следует временно вынуть из панельки VT1, а в гнёздышки подключения стока и истока панельки временно установить перемычку.

Частоту тактового генератора в небольших пределах устанавливают подбором сопротивления резистора R1* (10 кОм … 120 кОм). Яркость свечения EL2 (при необходимости) уточняют подбором сопротивления резистора R18. Яркость свечения HG1 можно несколько увеличить, уменьшив сопротивление резисторов R11 … R17 до 150 Ом (рабочий ток каждого выхода DD4 не должен превышать 2 мА). Как показала проверка, резистор R5 можно исключить.

Информация любителям видоизменять рисунки печатных плат. В схеме АОТ6 использована диодная оптопара с оптронным переключателем – инвертором 249ЛП1 (А, Б, В). Инвертор, построенный на TTЛ - логике и встроенный в корпус этой ИМС, не используется, поэтому потребляемый ИМС ток становится сопоставимым с током потребления ИМС КМОП структур. U1 можно заменить транзисторной оптопарой U1 3ОТ110. Для этого к точкам подключения выводов 6, 8, 4, 9 ИМС 249ЛП1 подключаются выводы 4, 2, 1, 5 ИМС 3ОТ110 (соответственно). Другими словами, вместо анода и катода диодной оптопары в схему АОТ6 подключаются коллектор и эмиттер транзисторной оптопары U1. Никаких других изменений в схему вносить не требуется. Правда, ИМС 249ЛП1 имеет планарный 14 - выводной корпус с шагом между выводами 1,25 мм. (как у широко распространённых ИМС 133 - й серии), и под U1 3ОТ110 потребуется изменить рисунок печатной платы.

Детали АОТ6

В схеме АОТ6 применены резисторы R1 … R5, R7 … R9, R11 … R17 ОМЛТ, С2 - 33 и им подобные с разбросом номиналов до ± 20 % c мощностью рассеивания 0,125 Вт; R6, R10, R18 - c мощностью рассеивания 0,25 Вт. Конденсаторы С5, С6, C8 - типа К50-35 или зарубежного производства, например, серии CFM фирмы «Maron» или серии ТК фирмы «Jamicon». Остальные конденсаторы - керамические типа КМ, К10-17. Дроссель Др1 типа ДМ0,1 индуктивностью 100 … 20 мкГн заменим резистором с сопротивлением 51 … 100 Ом. Диоды VD1, VD3, VD4 КД226 (В, Г, Д, Е) заменяются любыми кремниевыми, рассчитанными на обратное напряжение 400 Вольт и ток не менее 1 Ампера, например, 1N4004 … 1N4007, но предпочтительнее крупногабаритными КД202К, М, Р. Диод VD2 Д9Д заменим другими германиевыми (с малым прямым падением напряжения), например, Д9Е … К. Диод VD5 - кремниевый маломощный типа КД503, КД510, КД521, КД522 с любым буквенным индексом. Мигающий светодиод HL1 ARL-3014URD-B заменим ARL-5013URC-B. Осветительный светодиод EL2 в крайнем случае можно заменить любым суперъярким, например, зелёным OSBG5111A-VW (5 мм., 3 … 3,4 Вольта, 20 мА). ИК-приёмник B1 можно заменить TSOP-1736 или малогабаритным TSOP-4836 (другая цоколёвка). Оптопара U1 может быть АОТ6110, 3ОТ110 с любым (А … Г) буквенным индексом. Полевой транзистор VT1 КП505А можно заменить любым аналогичным, например, КП501А, КП504А, BS170 и даже мощным типа IRF540 (желательно с возможно меньшим сопротивлением открытого канала исток - сток). Микросхема DD1 К561ЛА7 имеет зарубежный аналог CD4011А; DD2 К561ТМ2 - CD4013А; DD3 К561ИЕ14 - CD4029А; DD4 К176ИД2 аналогов не имеет. Кроме того, в данной (см. рис.1) схеме включения ИМС DD3 К561ИЕ14 может быть заменена К561ИЕ11 (или её зарубежным аналогом MC14516A). Отечественный аналог DA1 – КР1157ЕН502А. Индикатор HG1 можно заменить зелёным 3ЛС321Б с ОА. Предохранитель FU1 при мощности EL1 до 60 Вт устанавливается с номиналом 0,5 Ампер, а при мощности EL1 от 75 до 150 Вт - 1 Ампер. SA1 - одноклавишный бытовой включатель, например УХЛ4 10 А, ~250 Вольт. Тумблер SA2 - MTS102, SMTS102 или любой другой малогабаритный.

Лампа накаливания EL1 имеет рабочее напряжение ~230 Вольт и мощность от 25 до 95 Вт (лампы на большую мощность просто не производятся). Заменить лампу накаливания EL1 без доработки схемы АОТ6 можно галогенной (например, производства КНР) типа JCDR 220-240 / 50-60 Hz 75W GU5.3 (490 Lm), имеющей белое свечение направленного пучка света (в отличие от желтоватого у ламп накаливания). Такие лампы имеют другой цоколь и имеются в широкой розничной продаже в магазинах электротоваров.

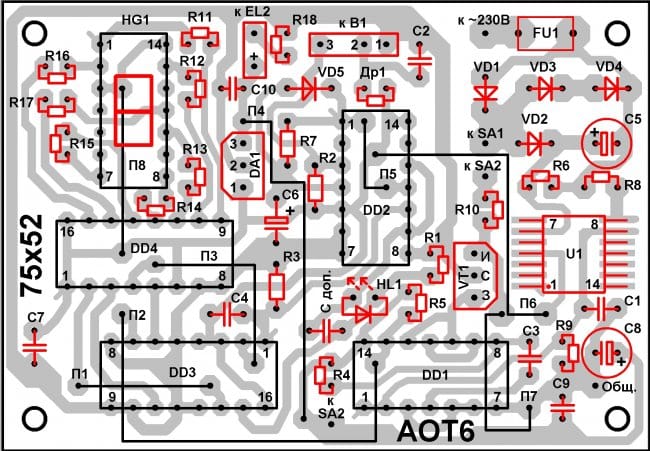

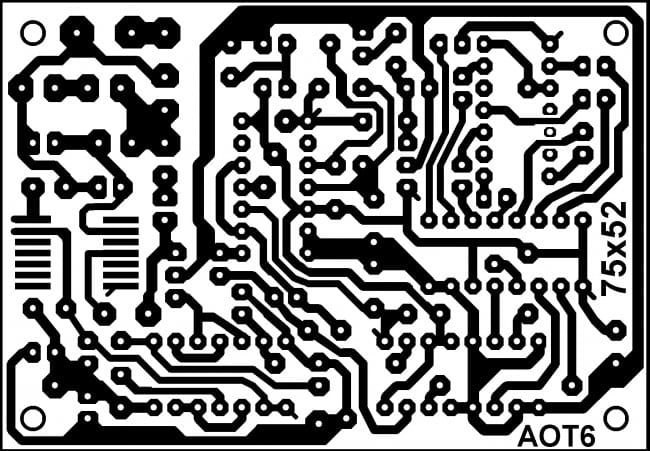

Печатная плата (далее просто ПП) АОТ6 выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 75 х 52 х 2 мм (см. рисунки 2 и 3).

Диаметр отверстий на ПП под ИМС – 0,7 … 0,9 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,7 … 1 мм, под соединительные проводники - 1…1,2 мм., под крепёжные винты – 2,5 мм. Все резисторы и диоды устанавливаются на ПП вертикально. ИМС U1 припаивается к ПП со стороны печати.

Перед установкой деталей на печатную плату следует впаять 8 перемычек из одножильного провода в термостойкой изоляции. Полевой транзистор и микросхемы желательно установить на специальные розетки с шагом между выводами 2,5 мм. (для защиты от статики) по окончании пайки всех остальных деталей.

Плата АОТ6 устанавливается в прямоугольном пластмассовом корпусе подходящих размеров (например, в мыльнице с наружными размерами 100 х 60 х 30 мм.). Печатная плата АОТ6 крепится винтами М2,5 или М3 с потайными головками к передней стороне корпуса (к верхней крышке мыльницы). Головки не должны выступать, чтобы не портить внешний вид фальшпанели. Для этого в местах установки винтов сверлятся и зенкуются на глубину, равную высоте потайной головки винта, отверстия. В отверстия «заподлицо» вставляются 4 винта. С обратной стороны крышки на винты надеваются простые и пружинные шайбы, а затем накручиваются гайки. Проводники, соединяющие АОТ6 с сетью ~230 Вольт выводятся из корпуса АОТ6 через боковую или заднюю сторону корпуса.

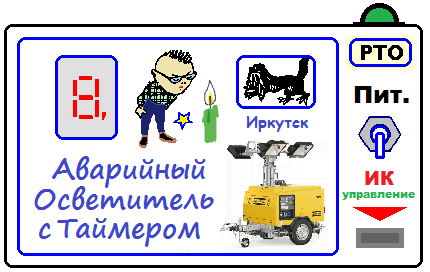

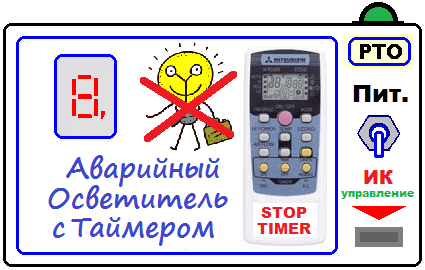

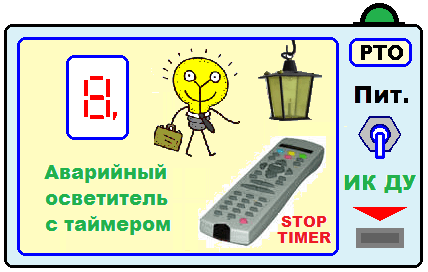

Возможные варианты фальшпанелей АОТ6 для корпуса - мыльницы с указанными выше размерами приводятся на рисунках 4А, 4Б, 4В, 4Г.

Эти фальшпанели можно распечатать на цветном принтере из файла «АОТ6_dop». Выбранный рисунок фальшпанели распечатывается на цветном принтере, и приклеивается клеем ПВА поверх потайных головок винтов к верхней крышке мыльницы, зачищенной мелкой шкуркой. После сушки под прессом (с прокладкой из впитывающей влагу бумаги) в течение 24 часов, рисунок защищается от воздействия влаги широкой полоской прозрачного скотча. Затем на закреплённые в крышке мыльницы винты с потайными головками одеваются полые цилиндры высотой 3 … 10 мм., устанавливается плата, надеваются простые и пружинные шайбы и накручиваются гайки.

Индикатор HG1 устанавливается на панельку, впаянную в печатную плату, через дополнительные 1 … 2 панельки, вставленные одна в другую, для максимального приближения индикатора HG1 к внутренней стороне крышки мыльницы.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных DVD – дисков.

О другом методе - методе термопереноса рисунка ПП на медную сторону платы подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ) на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня» на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

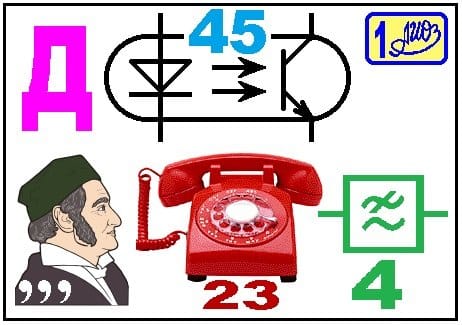

Уважаемые читатели, предлагаем Вам получить дополнительную информацию по статье. Узнать, какую деталь АОТ6 следует устанавливать на ПП очень аккуратно во избежание нарушения контакта, Вы сможете, если разгадаете ребус (см. рисунок 5):

Полный ответ к ребусу:

Для этой же цели вам предлагается разгадать загадку:

Под медной оболочкой ферритовый шматочек. Питанье пропускает, помехи – ослабляет.

Подсказка:

Серенький волчок - волнистый бочок два медных хвоста в прорубь опустил, а от вероятного обрыва припоем застраховался.

Разгадав ребус (или загадки), следует ввести получившееся слово в строку «пароль» файла AOT6_dop. Тогда вы сможете прочитать полный ответ к ребусу, получить 4 варианта рисунка фальшпанели и в качестве бонуса готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Zip-архив файла AOT6_dop можно скачать здесь:

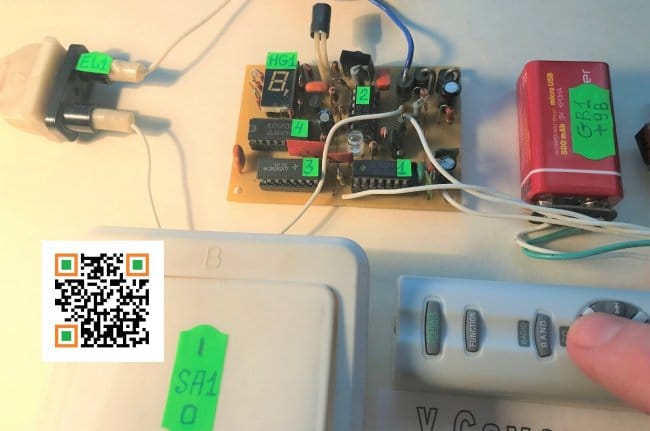

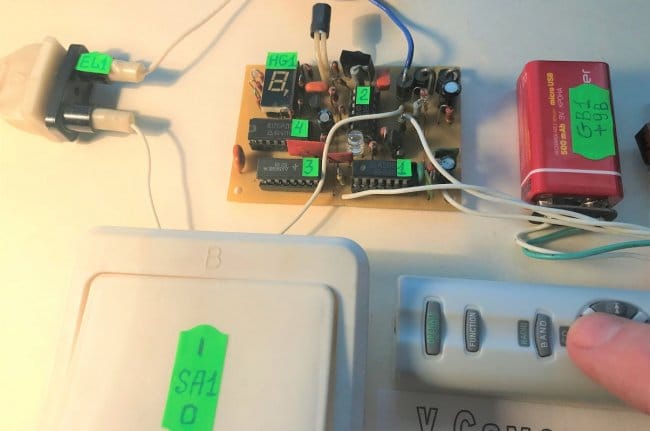

ВИДЕО

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её внешнего вида, то откройте видео «АОТ6» (43 МБ) длительностью 02 мин. 59 с. Для этого пройдите на Яндекс.Диск по ссылке:

Для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR - кодом:

А вот, что хотела сказать о АОТ6 вечная студентка, плод инженерной мысли, постоянный обитатель Яндекса и вечно молодая голосовая помощница – бот Алиса:

Некоторые особенности изготовления АОТ6

Самой «важной» деталью АОТ6, пожалуй, является … аккумулятор. Использование такого аккумулятора (см. рисунок 6) обеспечит миниатюрность конструкции. При работе таймера потребляемый АОТ6 ток может достигать 90 … 140 мА (R18*). Такой режим работы (даже с 10 - секундными рабочими включениями) отечественная «Ника» и ей подобные аккумуляторы вряд ли выдержат. Вероятно, уже разработаны более современные отечественные аккумуляторы, но при наличии зарядного микро USB у этого аккумулятора производства КНР, о лучшем пока и не мечтается.

Рисунок 6.

Схема расположения АОТ6 представлена на рисунке 7. На зелёный светодиод EL2 - для улучшения качества предоставленного видео - надета непрозрачная ПВХ-трубка чёрного цвета. Сам светодиод (из-за отсутствия LED, рекомендуемого для позиции EL2) взят из «суперъярких» 5 - миллиметровых с номинальным рабочим током 20 мА.

Рисунок 7.

Особое внимание при монтаже РЭК АОТ6 следует уделить оптрону U1 249ЛП1Б, расположенному в миниатюрном планарном корпусе, с шагом между выводами 1,25 мм. Оптрон U1 размещён на обратной стороне ПП. После окончания монтажа, флюс с платы рекомендуется смыть спиртом, а всю медную «трассу» троекратно покрыть алкидным («масляным») лаком. Подойдут и другие лаки, например, акриловый лак или лак-спрей Plastik.

Рисунок 8.

Для управления работой таймера можно использовать практически любой ИК ПДУ от бытовой радиоэлектронной аппаратуры (например, такой, как в правом нижнем углу на рисунке 9). А морально устаревший бытовой «клавишник» SA1 можно заменить более современным и привлекательным.

Рисунок 9.

Работа таймера визуально отражается семисегментным индикатором красного цвета свечения HG1 c ОА. Таймер начинает свою работу с цифры «9» на индикаторе, а при цифре «1» таймер заканчивает свою работу. На рисунках 10 … 12 индикатором HG1 отображаются цифры 7, 4, и 1 (соответственно).

Рисунки 10 … 12.

Примечание: В статье АОТ6 использованы ребус РТТ№026, а также загадки радиотехнической тематики ЗРТ№188 и ЗРТ2 №024.