Как самопровозглашенный антиквар, я собираю не только гнилые ветки, но и старые доски. Не так давно в мои руки попала занимательная вещица, а именно – столешница от жардиньерки примерно 50-х годов. Происхождение ее неизвестно, варианты разнятся между Москвой и ГДР. Столешенка изрядно была окислена, краска значительно обшарпана, а форма больше напоминала лодку. Если б не изгиб, как у гитары желтой, мне бы не пришлось тратить на реставрацию несколько полных дней. Благо, я более-менее наученный колдовству с кривыми пиломатериалами, так что особо проблем это не вызвало. Делать прямо суперновую столешницу я не стал, по сути, изменил в стиле только поверхность и способ крепления. Данный проект – больше эксперимент для меня, и, можно сказать, испытание. Ну и проба новых методов и инструментов. Вообще я занялся этим, чтобы испытать клей и его способность клеить шпон. Делать ножки, а точнее, ножку буду значительно позже, когда мне будет не лень.

Ну ладно, приступим к работе. Нам понадобятся:

• Столешница;

• Абразивные материалы (бумага, губки, круги и пр.)

• Шлифовальная машина;

• Шлифовальный станок;

• Чайник с водой (не для чая);

• Струбцины мощные;

• Обрезки досок;

• Столярный клей ПВА;

• Контактный клей 88;

• Шпон дуба и сукупиры;

• Ножницы;

• Валик мелкий;

• Морилка по дереву;

• Воск для дерева.

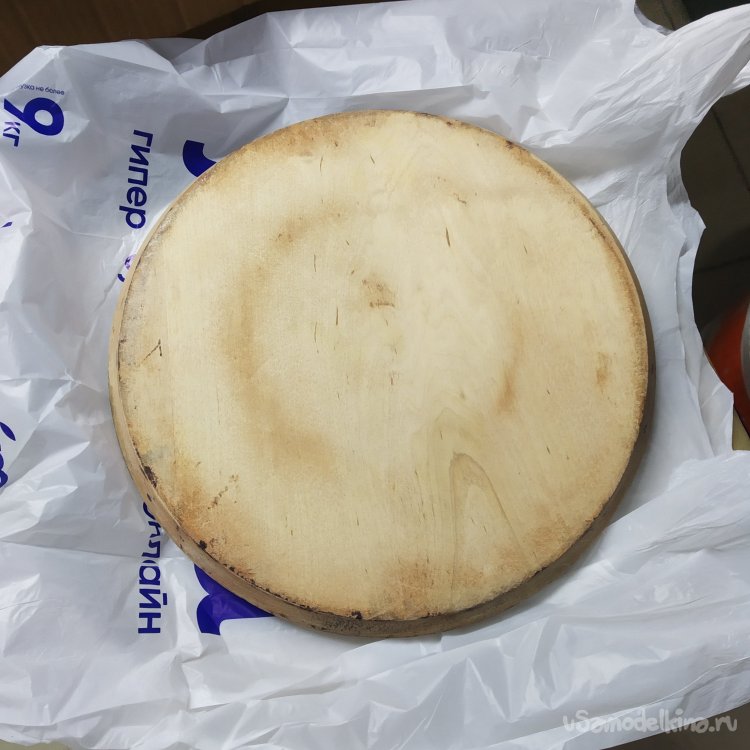

Для начала нужно удалить со столешницы старую краску и выровнять её, чтобы можно было проводить уже декораторские работы.

Для снятия краски я сначала взял обрезок от грубой шлифовальной ленты, чтобы сшабрить отваливающуюся краску.

Далее я перешел к шлифмашине, чтобы снять остатки краски и окисленный слой дерева. Что интереснее всего, так это сильный запах эвкалипта при шлифовке. Все еще не совсем понимаю, что это, но скорее всего, столешница изготовлена из ели или еще какой-нибудь смолистой белой породы. Может, даже из пихты, так как запах сильный и имеет схожие нотки. Хотя не слышал, чтобы из пихты столешницы делали, она больше на акустику идет, впрочем, как и ель. Но так прямо определить мне не удалось. Ну и ладно, продолжаем работу.

Теперь нужно избавиться от изгиба. Для этого мне понадобятся две вещи – полиэтиленовый пакет и чайник. И вода. Техника простая – кипятим чайник, доску кладем в пакет, заливаем в пакет с доской кипяток, заворачиваем, ждем несколько часов. Древесина распарится, станет гибкой, податливой, и ее можно будет выпрямить, зажав между двумя досками покрепче. При распаривании меньше риск растрескивания древесины, как с простым отмачиванием, как показывает практика. Мой отец не распаривал такую же столешницу, она дала трещины.

Для выравнивания у меня есть несколько калиброванных лакированных досок. Но тут достаточно одной.

Потому что другую сторону можно притянуть обрезками.

Через неделю сушки в таком положении можно снять струбцины. Столешница стала значительно прямее.

Теперь нужно изменить способ крепления столешницы к ножкам. Изначально ноги у нее было три, соответственно, мне пришлось бы покупать три балясины. Я хочу сделать одну центральную ногу, поэтому нужно закрыть чем-то эти отверстия. Для этого сойдут любые деревянные пробки.

Замеряем диаметор отверстий и подбираем коронку немного больше, так как мы делаем пробку, а не новое отверстие.

Отверстие 26мм, поэтому коронку я беру на 29мм.

Материалом послужила не эта доска. Другую я забыл сфотографировать. Но смысл тот же – взять доску, отрезать кусок, высверлить из доски пробки коронкой.

Ну и осталось вклеить пробки на места и забить стружкой зазоры и сколы, чтобы была ровная поверхность. А она нам очень пригодится.

После высыхания клея я сначала срезал ножом возвышенности, а затем снова отшлифовал всю столешницу.

Теперь работа с кромками. Их нужно вывести в идеальную гладкость, так как они будут покрашены, причем морилкой. Опять самодельной, причем.

Шлифмашиной тут не подлезть, так что придется все делать вручную. Для выравнивания поверхности и удаления остатков все той же краски я использовал 180 наждак и губки различной зернистости.

Вот так то лучше. Теперь и морилкой покрывать можно. Но еще рано.

Потому как я буду столешницу шпонировать, чтоб вообще жирно было. Верх я покрыл сукупирой, а дно – дубом, чтоб породы ценные не растрачивать.

Для приклеивания я использовал клей 88 люкс. Это клей контактный. Можно вести бесконечные дебаты на тему приклеивания шпона к дереву, так как каждый клей имеет преимущества и недостатки:

• ПВА – клей, созданный для столярных работ, который может обеспечить мощное соединение, но из-за содержания воды негативно влияет на шпон, деформируя его, соответственно необходим мощный и равномерный пресс для шпонирования, либо вакуумная мембрана. Но ПВА эффективен при горячем методе склейки, где работает, как контактный клей, активируемый нагревом утюга, к примеру, соответственно, можно клеить шпон на кривые поверхности. Но это требует значительной сноровки и знания работы с таким тонким деревом.

• ПУР – клей, не влияющий на целостность шпона, но он стоит значительно дороже, также нуждается в прессовании и раздувается, что может не очень хорошо сказаться на шпоне с крупными порами или тонком материале. Элементарно он может просочиться на поверхность. Зато заполняет мелкие неровности, лишние поры и трещинки. И он местами прочнее и эффективнее ПВА.

• Контактный клей – Очень удобен на небольших деталях вроде этой столешницы, или на шкатулках, где много граней, и пришлось бы каждый день клеить новую грань на ПВА, например. С контактным все просто – нанес на две поверхности валиком или кистью, подождал подсыхания, соединил детали, прижал, подождал, готово. Но есть нюансы – во-первых, клей зачастую нужно разводить, он густой, что чуть не испортило столешницу; во-вторых – один раз приложил – больше не оторвать, то есть, если шпон лег неровно – всё, поезд ушел; в-третьих – с ним лучше работать под вытяжкой, так как он содержит растворители, которые пахнут далеко не фиалкой. Но мне больше нравится контактный клей, так как у меня ни прессов, ни мембран нету. Но шпонировать что-то больше квадратного метра немного проблематично. Хотя это с любым клеем.

(Все описания сугубо ИМХО, так как опыта маловато. Что вы хотели от студента-полустоляра?)

Так, что-то я заговорился. Продолжаем работу. Шпон я развернул и отметил примерные размеры столешницы. Повезло, что тут достаточно двух отрезков, шпон недешевый.

Также ведутся споры о том, чем резать шпон. Кто-то мастерски режет канцелярским ножом, кто-то заморачивается и покупает специальные пилы для шпона. А кто-то режет ножницами и не парится, главное, чтоб ножницы были острые и качественные. Этот кто-то – я. Да, хрупкие породы могут давать трещинки, сколы, но это решаемо прибавлением пары сантиметров к деталям на запас. Ну и сукупиру, например, очень трудно резать ножницами из-за твердости. Она очень твердая, нет, ОЧЕНЬ твердая. Но куски отрезать можно. Кстати, это одна из моих любимых пород.

Шпон заранее склеиваю скотчем, чтобы приклеить одним большим пластом.

Теперь склейка. Для нанесения клея я использовал обычный валик. Вполне удобно и равномерно получается, хотя кистью тоже можно. Но только если немного разбавить клей.

Также я подготовил специальный инструмент, без которого нельзя шпонировать абсолютно, а именно, притирочную дощечку. Можно использовать прикаточный валик, но у меня его нет. Так что дощечка из мягкой сосны со скругленным углом.

Наношу клей на поверхности, жду подсыхания, кладу что-нибудь на клей, чтобы сразу все не упало и не прилипло криво, и начинаю постепенно притирать шпон к столешнице, избавляясь от пузырей.

И вот, шпон прилип к столешке. Теперь нужно удалить остатки. Сначала я срезал их грубо ножницами, а затем сошлифовал на станке.

Ну и немного шлифанул поверхность шпона. Даже не знаю, зачем.

Теперь другая сторона. На нее я решил поклеить дубовый шпон чисто ради экономии. Я все равно закрашу все в черный, мне нужно просто создать красивую поверхность. Тут я провожу те же самые манипуляции, что и с верхом.

Далее я покрасил все части столешницы, кроме верха, черной морилкой собственного производства. Я называю ее «Блэкаут», так как она просто забивает все черным цветом, при этом оставляя текстуру дерева.

И снова шлифовка, а точнее, доведение столешницы до нужной кондиции. По-сути, я просто прошелся по сукупирной части абразивными губками, чтобы придать гладкости и блеска.

И снова спорный момент – чем покрывать? Существуют Лак – покрытие, не боящееся ничего, кроме царапин, и оставляющее под собой голую древесину при удалении, шеллак – смола, пропитывающая древесину, являющаяся, по-сути, нечтом между лаком и маслом, которое не очень любит воду, и масло/воск – покрытие натуральное, защищающее от влаги и хорошо выделяющее текстуру дерева, но не дающее такого доверия, как лак. Вообще масла и воски подходят для внутренних помещений, закрытых от перепадов влажности. Они не вредны, в основном, гипоаллергенны, и защищают древесину глубоко. Но не защищают от ультрафиолета, то есть, изделия будут менять цвет со временем. Но я выбрал именно воск, потому что: скукупира не меняет цвет и является неуязвимым деревом, дуб тоже обладает хорошей защитой, клей полностью нерастворим после высыхания и морилка на треть состоит из антисептика. Так что если не выставлять столик на улицу, он простоит немало. Ну и воск проще наносить – намазал, втер, затер излишки.

И вот, столешница готова. Я ожидал более черного цвета от сукупиры, но такой тоже неплохо смотрится. Вообще ее цвет зависит от освещения – в темноте она почти черная, а на солнце – почти оранжевая.

В общем, вот. Думаю, испытание для себя я прошел успешно. Осталось победить лень и сделать все-таки столик. Жардиньерку точнее.

На этом все.

Всем добра!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.